【東京散歩コース】銀座・有楽町・日比谷〜近代以降は商業と文化の中心地。アンテナショップも多い〜

日本屈指の繁華街である銀座。町名は、慶長17年(1612)に銀貨鋳造所・銀座ができたことに由来する。元の地名は両替町(後に新両替町)だったが、商業地としてにぎわうと、銀座と呼ばれるようになった。文化の中心地にもなり、ブランドショップが並び、近年はアンテナショップも多い。有楽町は、織田信長の弟で、茶人としても名高かった織田有楽斎(うらくさい)(長益)の屋敷があったことから有楽原(うらくばら)と呼ばれたことに由来する。日比谷公園周辺は、江戸時代に大名屋敷が並んでいた。明治時代に近代化の象徴として、各種劇場やホテルのほか、法務省赤れんが倉庫のような洋風建築が建つようになった。現在は、劇場や映画館が集まるエンターテインメントの街でもある。

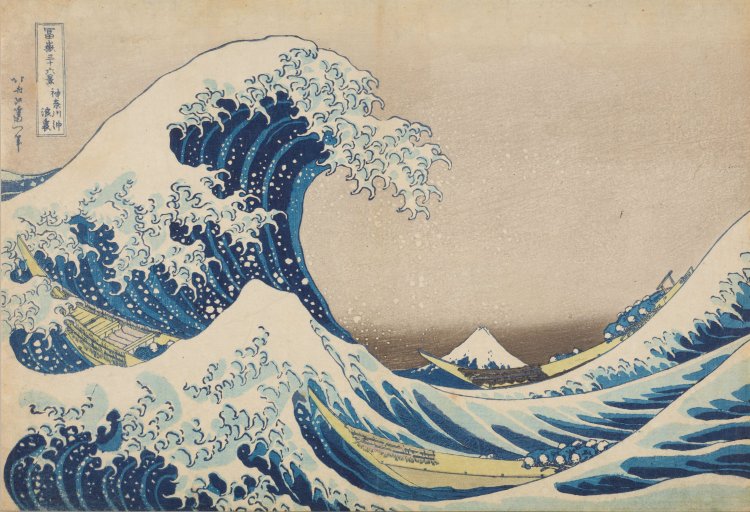

夏休みは高波に注意!穏やかな天気でも海辺の散歩で気を付けたい、「土用波」の正体とは?

夏休みに、海水浴や海辺の散歩へ出かける予定を立てている人も多いのではないでしょうか? ですが、この時季は「土用波(どようなみ)」と呼ばれる、古くから夏の土用の頃にやってくる高波に注意が必要です。毎年のように海岸沿いなどで波にさらわれる事故が発生しています。特に台風が日本付近に接近しているときは最新の気象情報を確認するようにしましょう。

スパゲッティ ナポリタンの誕生と進駐軍の関係性を追って見えてきた、街の“奥行き”。横浜『ホテルニューグランド』<後編>【街の昭和を食べ歩く】

文筆家・ノンフィクション作家のフリート横田が、ある店のある味にフォーカスし、そのメニューが生まれた背景や街の歴史もとらえる「街の昭和を食べ歩く」。第5回は和洋折衷の美を感じられる街・横浜の『ホテルニューグランド』で、当ホテルが発祥といわれる【スパゲッティ ナポリタン】。後編では、スパゲッティ ナポリタン誕生に至る経緯を、街の歴史とともにフォーカスします。

日本を代表するクラシックホテル発祥のスパゲッティ ナポリタン、その味わいとは。横浜『ホテルニューグランド』<前編>【街の昭和を食べ歩く】

文筆家・ノンフィクション作家のフリート横田が、ある店のある味にフォーカスし、そのメニューが生まれた背景や街の歴史もとらえる「街の昭和を食べ歩く」。第5回は和洋折衷の美を感じられる街・横浜の『ホテルニューグランド』で、当ホテルが発祥といわれる【スパゲッティ ナポリタン】。前編では、長く愛されてきたその味わいにフォーカスします。

長野・下諏訪温泉の宿『ぎん月』。信仰と湯の町で元編集者がストーリーの種をまく

「もっと地域を楽しんでほしい」——元編集者の女将が伝えるのは、旅館『ぎん月』がある長野県下諏訪町の魅力。自ら町を歩き、その奥深さをガイドしている。

湘南で絶品海鮮が味わえるおすすめ4店。海鮮丼からフレンチコースまで、鮮度抜群シーフードオールスターズを!

水深が深くミネラル分が多い相模湾は、国内でも有数の多様な魚介類の宝庫。そんな湘南エリアを訪れたなら、獲れたての海鮮を食べない手はない! 王道の海鮮丼から驚きあふれるフレンチコースまで、間違いなしの4軒を大公開。

表参道『TAVERN by the green』で桃とシャインマスカットのアフタヌーンティーを楽しむ。女子会・デートにおすすめ!〜黒猫スイーツ散歩 原宿表参道編28〜

カフェ・スイーツ・パンケーキのお店を年間約1000店以上ぶーらぶらしているミスター黒猫です。特にパンケーキは日本一実食していると自負している黒猫が、気になる街や好きな街を散歩しておすすめのお店を紹介していきます。今回は、そんな黒猫スイーツ散歩の原宿表参道編第28弾です。

カープの監督“新井さん”の原点・広島。「選手と町の距離が近く、むかしもいまも身近な存在です」

広島生まれ、広島育ち。子どもの頃から根っからのカープファンだった新井貴浩さん。広島東洋カープの監督に就任して3年目。常に前向きで、市民に愛され続けるそのパワーの源は、やっぱり広島愛! カープ色あふれる、広島旅へご案内します!

最新号紹介

最新号紹介

最新号紹介

最新号紹介

旅の手帖 2025年8月号

2024年にリニューアルして、5日間用と3日間用が登場した青春18きっぷ。JR・私鉄各社でも多種多様なお得きっぷを出しているけれど、どう使うのがいいの? そんな疑問に答える、得して楽しく、行程の幅も広がる鉄道旅を提案。鉄道だからこそ実現できる夏の旅へ。

おすすめ書籍

おでかけニュース

編集部からのお知らせ

おすすめ記事

- 浅草のおすすめグルメ16選。ランチもディナーもおいしい、浅草を観光するなら食べておきたい名店!

- 神保町の絶品ランチ18選。驚愕のコスパと旨さに感動必至。

- 秋葉原のおすすめラーメン店14選。行列の人気店から本当は教えたくない穴場の店まで

- 高円寺のおしゃれなカフェ&喫茶店おすすめ9選。特別な空間でほっとひと息。

- 新宿のおすすめカフェ12店。昭和レトロな名曲喫茶から映えるスイーツの話題店まで!

- 高円寺のうまいラーメン店11選。味も店主も個性際立つ、お気に入りを見つけたい地元密着の店!

- 高円寺のおすすめランチ14店。おばんざいからオムライス、うどんまで懐が深い

- 新橋のおすすめランチ12店。オリジナルな洋食からラーメンスープでいただく鯛飯茶漬けまで個性派ぞろい!

- 新橋のおすすめラーメン店11選。ビブグルマン受賞店から路地裏の行列店まで名店ぞろい!

- 品川駅周辺のおすすめランチ14店。老舗レストランの洋食からディープな路地裏の焼き肉まで

- 東京都内のおすすめレトロ喫茶10選~まるでタイムスリップ!? こだわり満載のレトロ喫茶で非日常を味わう

- 池袋のおすすめラーメン19選!コッテリ系から上品系、変化系などバラエティゆたかに紹介します!

- 大宮のおすすめ居酒屋13店。地元で愛される酒場からバーまで名店揃い!

- 高田馬場・早稲田の絶品ラーメン13選。行列必至の人気店から個性派の話題店まで、心に残るラーメン・つけ麺が集結!

- 池袋のおすすめカフェ21選。レトロな純喫茶からユニークなコンセプトの個性派まで勢揃い!

- 恵比寿のおすすめランチ15店。オシャレなランチからカラダにやさしい定食、濃厚ラーメンまで!

- 恵比寿のおすすめカフェ16店。人気のスイーツ、こだわりのコーヒー、おいしいカフェランチもご紹介!

- 錦糸町のおすすめランチ11選!チャーハンから本格パスタ、老舗天丼、絶品ハンバーグまで

- 錦糸町でおすすめのラーメン15選。あっさり系からこってり濃厚系まで

- 東京都内でおすすめのスーパー銭湯&日帰り温泉25選

- 【東京駅改札内】毎日完売の人気の手土産4選~黒猫スイーツ散歩まとめ~

- 秋葉原のおすすめランチ23店。SNS映えするおしゃれな店から高コスパ・デカ盛りの店まで。

- 都内のおすすめモーニング22店。おいしい朝ごはんをしっかり食べて元気スイッチをON!

- 北千住のおすすめランチ16店。定食、ラーメン、焼き肉、中華、エスニック!コスパ良い店もおしゃれランチも!

- 身も心も満腹になる! 池袋ランチにおススメの美味しい25店。ガッツりメニューから女子納得のヘルシーランチまで

- 神田のおすすめランチ22選。明治生まれの老舗名店から、うまいラーメン、カフェまで探しました!

- 蒲田の美味しい居酒屋15選。老舗から新鋭店までを厳選しました!

- 赤羽の安くて旨いおすすめランチ14選。隠れたランチ激戦区で磨かれたコスパに脱帽!

- 国分寺のおすすめランチ12選。ここでしか味わえない絶品料理に舌鼓!

- 秩父で見つけたランチの名店10選。こだわりメニューを味わえる店をご紹介!

- カレーの街・下北沢おすすめのカレー12選。フォトジェニックなひと皿からおふくろの味まで幅広くご紹介

- 東京のおすすめ「せんべい店」10選。昔懐かしい定番から進化系まで。