株式会社福寿園

茶の文化を軸に展開するギャラリー「アートスペース福寿園」。第四回はアーティスト・新野洋氏による個展を開催。お茶を飲みながらアートを楽しみ、茶文化を見つめなおしていただく機会となれば幸いです。

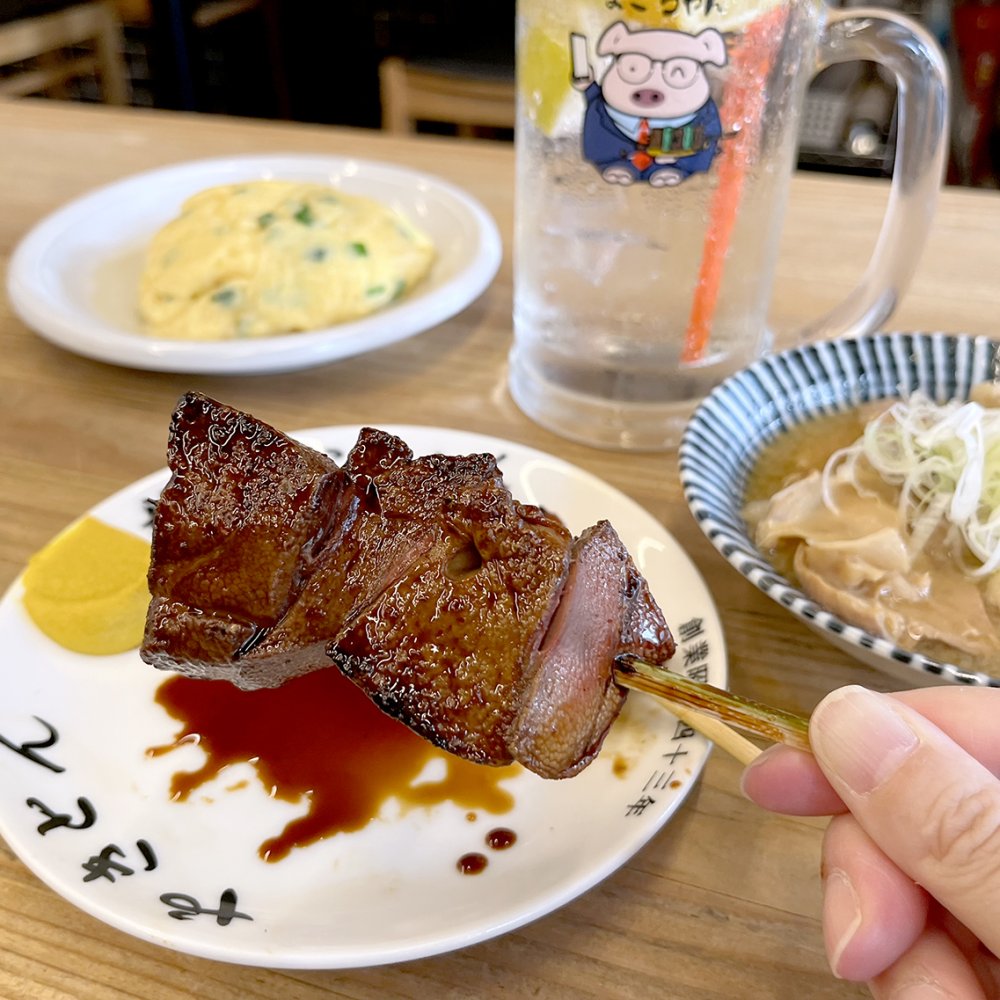

「生命の房(2025.1.31,Kyoto.Japan)」2025、H25×W25×D25cm

老舗茶舗ならではの「お茶」をテーマにしたアートスペース

寛政2年(1790年)、山城国上狛(現・京都府木津川市山城町)にて創業した福寿園。以来、宇治茶の伝統を守り続けてきた弊社は、2024年4月26日にギャラリー「アートスペース福寿園」をオープンいたしました。

当ギャラリーでは、茶の味わいはもとより、その歴史と文化を現代の視点から見つめなおすとともに、それらをさまざまな角度で後世に伝えることを目的とし、伝統工芸から現代美術まで、表現のスタイルを問わず展覧会を開催しております。

『茶花礼賛』『茶の杜に惑ふ』『伝統と挑戦-初代竹雲斎から四代竹雲斎の世界-』に続く、第四回目は『茶木化蝶 -ちゃのきちょうとなる-』を開催いたします。

『茶木化蝶 -ちゃのきちょうとなる-』展

会場風景

作家新野洋は、京都の茶の産地として知られる京都府山城南部を拠点とするアーティストです。これまで植物や動物の骨など、自然が生み出す造形に着目し作品を制作。国内外で発表し続けています。

本展では、山城南部の茶花や周辺に生息する生物たちをテーマとし、自然を観察するところから生まれたリアルかつファンタジックともいえる立体造形や、昆虫をモチーフとした「いきもの」たちの作品を展開いたします。

ひとつひとつ形の異なる葉や極小のおしべまで、合成樹脂で忠実に複製し着色。それらをパーツとし組み立てられた作品は、自然が生み出す造形の美をあらためて確認できるとともに、茶の産地ならではの生態系や自然の摂理、神秘までを想像させる機会となるでしょう。

加えて今回、作品とともに、この土地でかつて使用されていた茶筒など、山城南部の歴史文化を纏った古道具と合わせての展示は新たな試みとなります。

「私たちが意識せず、目を向けない場所にもたくさんの物語が存在し、同じように時間が流れている」。そう新野が語るように、茶畑のミクロな世界、そして山城南部の文化歴史を起点とした創作は驚きと発見、そしてイマジネーションを喚起させる機会となるはずです。

春の訪れに、新野ならではの角度で自然の調和を再構築する、瑞々しいクリエーションをぜひご高覧くださいませ。

アーティスト・新野 洋

1979年、京都で生まれ、自然豊かな環境で育ち、生物(特に昆虫)に興味を抱く。2003年、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)洋画科を卒業する。恩師の影響でオーストリア、ウィーンへ留学。2004年よりウィーン美術アカデミー(Akademie der bildenden Künste Wien)で学ぶ。在学中、平面から立体表現へと移行する。2008年、同学で修士号取得。2010年、帰国。 2012年より京都府南部の自然豊かな山間部を拠点に制作活動を続けている。http://hiroshishinno.com

会場:アートスペース福寿園(Art Space FUKUJUEN)

■住所:京都市下京区四条通富小路角 福寿園京都館(京都本店) 7階

■TEL:050ー3177ー3920

■営業日時:木曜日~日曜日 11:00~17:30

※4/3(木)のみ13:00~

■入場料:無料

■HP:https://artspace.fukujuen.com/

■Instagram:https://www.instagram.com/artspace_fukujuen/

【会社概要】

株式会社福寿園は、寛政二年(1790年)の創業以来、茶一筋に歩み続けている京都の茶舗です。代々が築いた茶づくりの伝統の技を生かしながら、常に新しい技術を取り入れ、これからの時代のティーライフをご提案してまいります。

会社名 : 株式会社 福寿園

所在地 : 京都府木津川市山城町上狛東作り道11

代表者 : 取締役社長 福井 正興

創業 :寛政2年(1790年)

事業内容: 日本茶の製造・販売

URL : https://www.fukujuen.com

福寿園観光ポータルサイト:https://experience.fukujuen.com/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

更新日:2025.04.01

お茶×アートを楽しむギャラリー「アートスペース福寿園」にて、『茶木化蝶 -ちゃのきちょうとなる-』展を開催 2025年4月3日(木)~6月1日(日)

新着記事

錦糸町から西大島へ、まっすぐな川をゆく。竪川~横十間川~小名木川【「水と歩く」を歩く】

錦糸町駅から南に5分ほど歩いた首都高速7号小松川線の高架下で毎年夏に「すみだ錦糸町河内音頭大盆踊り」が開催されている。私も最近は毎年参加していて、2024年は私が描いている漫画のタイトル『東東京区区(ひがしとうきょうまちまち)』が書かれた提灯を献灯した。会場は「竪川(たてかわ)親水公園特設会場」で、来るたびに高架下にこれだけ巨大な空間が広がっていることが不思議だった。以来暗渠(あんきょ)となっている竪川の歴史についてもいつかきちんと調べたいと思っていたのだが、先日たまたまこの竪川を歩くまち歩きツアーが開催されるということを知り、参加することにした。そのツアーとは旧本所区周辺の水路を研究する「旧水路ラボ」による「堀の記憶を歩く」と題した4回連続のイベントで、最終回の第4回「川跡と鉄道編」が錦糸町駅から大横川親水公園を経由して竪川を歩くものだった。案内人の暗渠マニアックスのお二人の解説とともに竪川に架かる橋(暗渠に架かる橋なので“暗橋”)を巡る行程は大変楽しく、勉強になった。そこで今回は勝手にそのツアーの復習も兼ねつつ、竪川の橋の他に見ておきたいと思っていた横十間川と小名木川が交差する地点まで歩いてみることにした。

知っておきたい街中の暑さ対策。クールスポットを活用しよう!猛暑を知らせる「クジラの尾型」って?

夏は暑くて当たり前だと覚悟しているものの、近頃は地球温暖化など気候変動の影響もあり、暑さのレベルが一段と上がってきています。猛暑が深刻になるのに伴い、街中でも本格的な暑さ対策が取り入れられるようになりました。散歩やお出かけの時に暑さから身を守るための「クーリングシェルター」や「ミスト」が各地で導入されています。真夏の散歩の駆け込み寺としてチェックしておいてください。

静岡市の秘境・井川地区の例大祭で供えられる「ヤマメずし」は、米ではなく粟で作る?

静岡県がある静岡市葵区って、すんごく縦長で、南アルプスの麓まで続いているって知ってました? その麓にあるのが井川地区。なんと静岡駅からバスを乗り継いで3時間ほどかかります。同じ区内なのに!そんな井川地区の“田代”という地域の諏訪神社では、毎年8月26~27日に例大祭が行われます。神饌(しんせん)に“ヤマメずし”が供えられることから“ヤマメ祭り”とも呼ばれています。イラストを拡大して見てね~。

おすすめするスポットやお店のメニューなど、みんなの「こりゃいいぜ!」を絶賛募集中です!!

さんたつ公式サポーター登録はこちら