松鳥むう(達人)の記事一覧

達人

松鳥むう

イラストエッセイスト

離島・ゲストハウス・民俗行事・郷土ごはんを巡るコトがライフワーク。著書に『トカラ列島秘境さんぽ』『粕汁の本 はじめました』(ともに西日本出版社)、『むう風土記』(A&F)などがある。

静岡市の秘境・井川地区の例大祭で供えられる「ヤマメずし」は、米ではなく粟で作る?

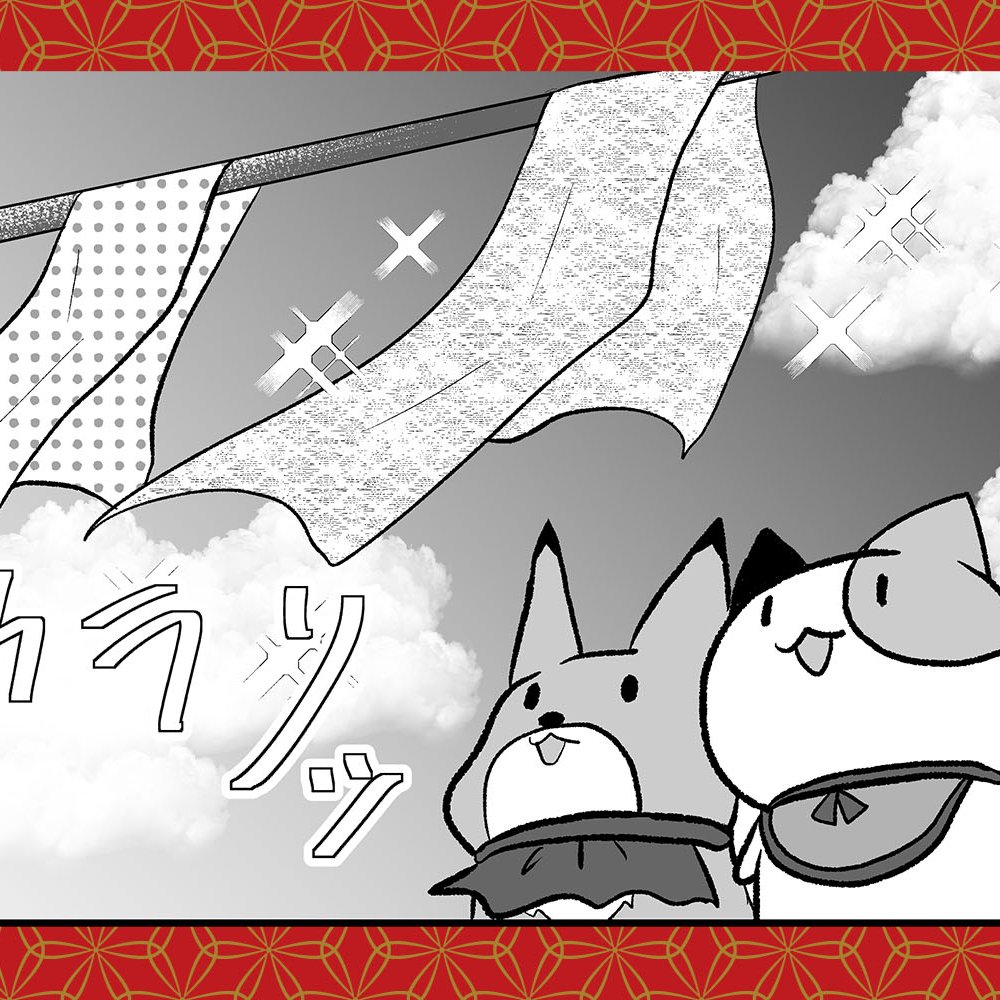

静岡県がある静岡市葵区って、すんごく縦長で、南アルプスの麓まで続いているって知ってました? その麓にあるのが井川地区。なんと静岡駅からバスを乗り継いで3時間ほどかかります。同じ区内なのに!そんな井川地区の“田代”という地域の諏訪神社では、毎年8月26~27日に例大祭が行われます。神饌(しんせん)に“ヤマメずし”が供えられることから“ヤマメ祭り”とも呼ばれています。イラストを拡大して見てね~。

“甲賀忍者の里”で食べられている「ふじの葉ずし」は、たった2軒にだけ受け継がれる貴重な押しずし

“甲賀忍者の里”として知られる滋賀県甲賀(こうか)市甲賀町。町内にある大鳥神社では、毎年7月23~24日に大原祇園が行われます。その日に作られるのが「ふじの葉ずし」。しかもこれ、参道沿いの集落でしか作られておらず、現在、たった2軒にしか受け継がれていない(*)貴重な押しずしなのです。*一般販売はされていません。イラストを拡大して見てね~。

山形県庄内地方では田植えが終わったら「にくもち」を食べる!? 餅好きにはたまらない“さなぶり”のごちそう

かつて農業が機械化されていなかった時代、田植えは親戚、ご近所さん、友人、知人……と総出で行うものでした。そして田植えが終わった後に、その祝いと手伝ってくれた人たちへのお礼として、ごちそうを振る舞う宴・さなぶりがありました。山形県最北の町であり、鳥海山の麓にある遊佐町(ゆざまち)で、さなぶりの時に食べられていたのが「にくもち」なのです。イラストを拡大して見てみてね~。

愛知県尾張地方で端午の節句に食べるのは、黄色いおこわ?

端午の節句の食といえば、ちまきに柏餅ですね。ところが愛知県尾張(おわり)地域では、もうひとつ食べるものがあります。それは「黄飯(きいはん)」。“おうはん”や“黄いないおこわ”(黄いないは名古屋弁で黄色のこと)などとも呼ばれます。お店では端午の節句の前の数日間しか販売されないレアものでもあります。イラストを拡大して見てみてね~。

海なし県・山梨で食べられる「めまき」って知ってる? 河口浅間神社の例祭の行事食

山梨県富士河口湖町にある河口浅間神社では、毎年4月25日に例祭が行われます。小学生の女の子たちが舞う稚児(ちご)の舞が有名で、国の重要無形民俗文化財にもなっています。その祭りの数日前からコトコトコトコトと長時間煮て作られる、この日だけの行事食があります。それは「めまき」。名前からはまったく想像がつかない……。というわけで、めまきを作っている友人宅で教えてもらいました。イラストを拡大して見てください~。

愛知県尾張地方のひなまつりに欠かせない「おこしもん」は、カラフルで愛らしいお餅

みなさんは、ひなまつりに何を食べますか? ひなあられ? ひし餅? 愛知県はそれにプラスして、地方ごとにまったく異なったものを食べます。西三河地方あたりは「いがまんじゅう」、奥三河地方は「からすみ」というお菓子、足助(あすけ)は「つぼんこ」(寒天のお菓子)、蒲郡(がまごおり)は「油菓子」……といったように。そのなかでも今回は、名古屋市を含む尾張(おわり)地方の「おこしもん」を紹介します。イラストを拡大して見てくださいね~。

2月最初の午の日「初午」に食べるのは、京都でしか見かけない野菜・畑菜の辛子和え

1~2月頃、京都市内の昔から営んでいる八百屋さんを訪れたことってありますか? その時期の京都でしか見かけない野菜が並んでいるんです。それは畑菜。そして、そんな畑菜を京都の旧家では、2月の初午の日に辛子と和えて食べる風習があるといいます。また同じ初午の日に、おいなりさん(いなり寿司)と粕汁も食べるんだとか。イラストを拡大して見てください~。

春の七草といえばお粥。三重県鳥羽市の国崎では“海の七草”をたたいて食べる!?

毎年1月7日が近づくと、スーパーに並ぶ“春の七草粥セット”。セリ、ナズナ、ゴキョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの七つ。けれど、それとはまったく違う七草を用意する地域があります。古来、伊勢神宮へ献上する熨斗(のし)アワビ(*)を作っている三重県鳥羽市の国崎(くざき)では、なんと! “海の七草”を用意するんです。イラストを拡大してどうぞ~。*アワビを薄くはいで引き延ばして干したもの

大晦日に食べる「年取り膳」。長野・伊那市のごちそうはイワシ、ブリ、塩ザケ、3種の魚を粕汁に?

現在、大晦日に食べる行事食は全国的に“年越しそば”ですが、その昔、地域によっては“年取り膳”というごちそうを食べ、新しい年を迎えていました。その時に出される魚が年取り魚。長野県伊那市は、今も大晦日に年取り魚を食べる家があります。しかも3種類の魚を使い、さらにそれを粕汁にして食べるという豪華バージョンです。イラストを拡大してどうぞ~。