ドアマットは単なる泥落としではない

まず多く見られるのは、店名が入ったドアマットである。赤羽にある商業ビルでは、ビル全体の入り口にビル名の入ったマットが、そしてテナントとして入るゲームセンターやライブハウスにはそれぞれの店名の入ったマットが敷かれている。ビル全体の入り口で靴の泥を落としたならば、各店舗には別にマットを置かずとも良いのでは……と思ってしまうが、これはドアマットが単なる泥落としでなく、宣伝としての役割を果たしていることを示すいい例ではないだろうか。

店や施設のキャラクターをあしらうのも、注目度を高めて中に入ってもらうためには有効である。赤羽の託児所では、施設のマークとなっているイラストがあしらわれている。新中野の薬局には、凝ったデザインの中に店名と、「DRUG STORE」「SINCE」「1951」という文字が書かれた赤旗を持つ3匹の亀が描かれたドアマットが置かれている。踏んづけてしまうのがもったいないようなデザインである。

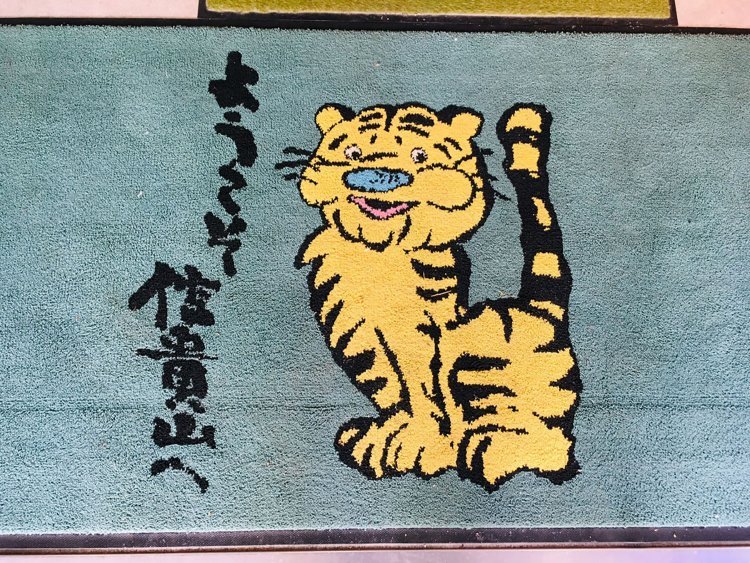

キャラクターに歓迎のセリフを添えたドアマットもある。奈良の信貴山・朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)の売店では、キャラクター「しぎとらくん」のドアマットが「ようこそ信貴山へ」と歓迎の言葉を語りかけてくれていた。漢方薬局のキャラクター「ニーハオシンシン」や、府中市の各文化センターにいる動物キャラクターも、ドアマットの中から「いらっしゃいませ」と言ってくれており、いい気分になって中に入ることができた。

むろんシンプルなセリフのみのドアマットもある。二大勢力は「いらっしゃいませ」と「WELCOME」だ。こうしたドアマットに目をやりながら入っていくことで、客は店員よりも先にドアマットに歓迎の意を示されることになるわけである。

指示を出してくるようになってきたドアマット

ところが最近では、歓迎の言葉のみならず、より多くの情報がドアマットに詰め込まれているケースが多く見受けられるようになってきた。たとえばコンビニエンスストアのレジ待ち列に敷かれたマットには、スマホを持った手のイラストに添えて「セブンイレブンアプリご提示下さい。」と書かれていた。確かにレジでいちいち確認するより、事前にこのように注意喚起をすることで、スムーズに会計を済ませることができるだろう。

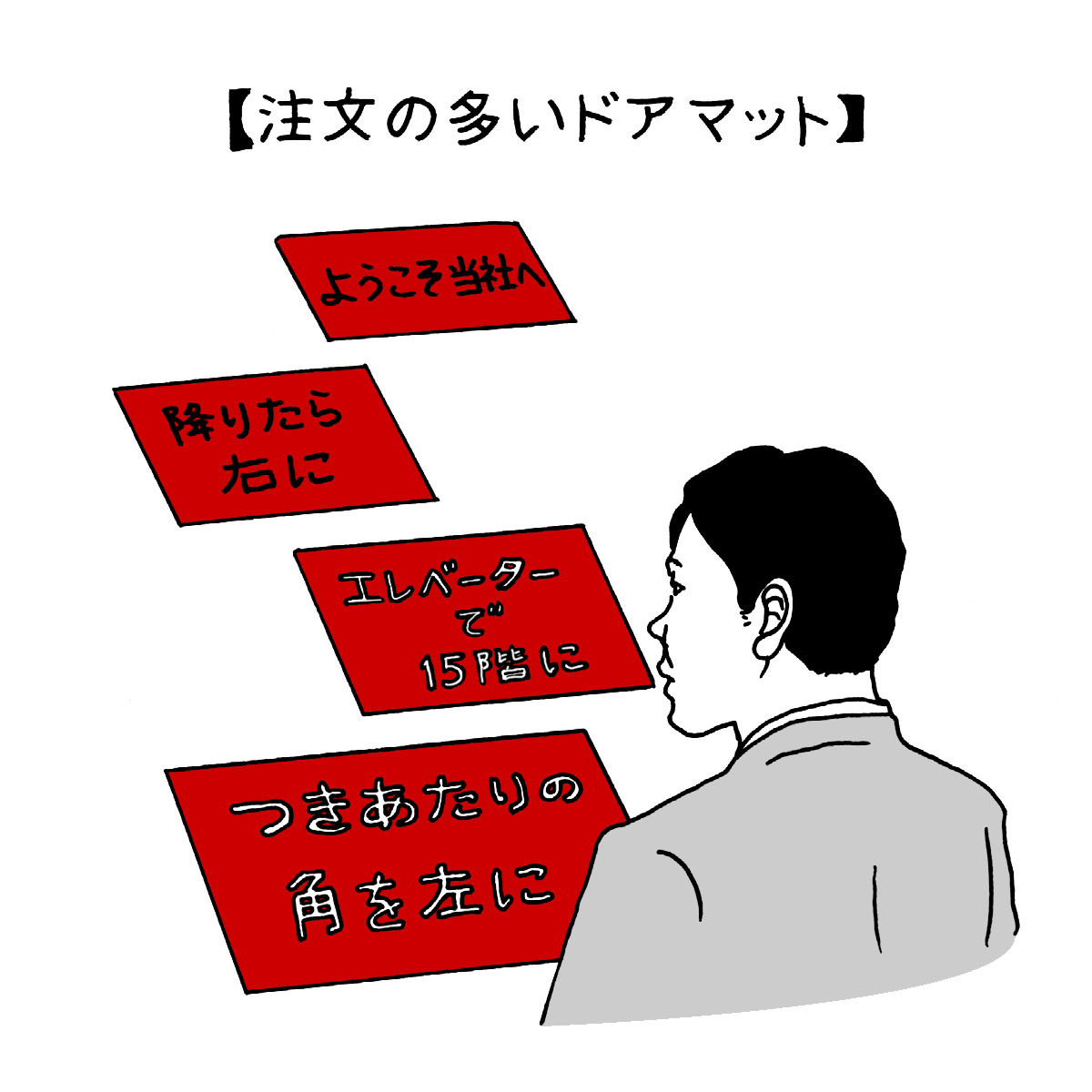

また、昨今のコロナ禍の影響を受けて増えてきたのが、入り口で消毒液の使用を促すドアマットである。これまではただ歓迎の意を表してくれていたはずのドアマットが、にわかにこちら側に指示を出したり訴えたりするようになってきたのだ。今後も「マスクの着用をお願いします」「入店前に手を洗いましょう」「検温してください」などなど、さまざまなドアマットが登場するかも知れない。まるで宮沢賢治の『注文の多い料理店』である。

今後ドアマットがどこまでわれわれに訴えかけてくるのだろうか、ということを気にしながら、今日も私は下を向いて街を歩いている。

絵・撮影・文=オギリマサホ