みの Mino

1990年シアトル生まれ、千葉育ち。2015年に3人ユニット「カリスマブラザーズ」を結成してYouTube上で動画配信を開始。2019年より独立し、個人名義のYouTubeチャンネル「みのミュージック」を開設した。また、ロックバンド「ミノタウロス」としても活躍。2020年にアルバム『肖像』をリリースしている。2021年5月には、初の著書『戦いの音楽史』(KADOKAWA)を発表。

ただ“聴く”だけじゃなくて、“なぞりたい”

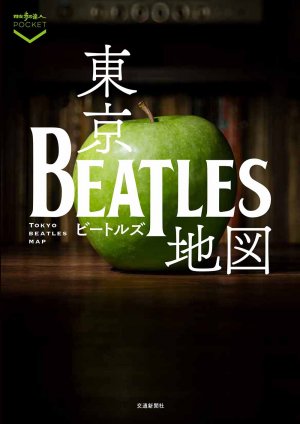

「音楽の原体験としては10歳ごろからですね。両親がロック好きで、ビートルズの『赤盤』『青盤』、あと『Past Masters Vol.2』のカセットが家の車でかかっていたんです。一番衝撃を受けたのは『Day Tripper』のイントロ。あれが人生を決定づけたと言えるくらいのパワーがありました」

『赤盤』『青盤』は、ベストアルバム『ザ・ビートルズ1962年〜1966年』『ザ・ビートルズ1967年〜1970年』の通称。「Day Tripper」は『Past Masters Vol.2』の1曲目だ。

「『赤盤』『青盤』と『Past Masters』を死ぬほど聴いてから、オリジナルを1枚ずつ攻略していきました。地元の図書館で借りて聴いていたので、貸し出し中だったり、『ホワイトアルバム(The Beatles)』と『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』はそもそも置いてなかったりして、順番はばらばらでしたけど」

そうして本気で聴くようになったのが12~13歳ごろ。そこから別のアーティストも聴き始め、音楽にのめり込んでいった。

なるほど、そうしてギターを手に取ったというわけか……と思わせるが、そうではない。プレイヤーとしての第一歩は、ギターではなくドラムだったという。

「少年ジャンプを縛ってスティックで叩くだけなんですけどね。ハイハットやキックの発想もないので、ドラムというよりは太鼓みたいな感じです。でも、ただ“聴く”だけじゃなくて、“なぞりたい”みたいな感覚があって。音楽に合わせてドタドタやるっていう太鼓遊びが1年くらい続いて、見かねた親が練習パッドを買ってくれました。たぶんうるさかったんだと思うんですけど(笑)」

その後、リズムだけで“なぞる”のでは物足りなくなり、「なんかちょっと自分がやりたいことと違うかも」と気付いて、ギターに持ち替える。御茶ノ水で1万円くらいのギターを買い、最初に練習したのが、ブルースの名曲「Key to the Highway」だった。

「父がギターを弾くので教えてほしいと頼んだら、アメリカ人らしくブルースを教えてくれたんです。“まずはブルースを弾け”っていう教えは、今考えるとすごくいいスタートだったと思います」

みのの父親はアメリカ人。彼自身も生まれはアメリカ・シアトルで、2歳から日本で育ったという環境だった。

「ギターの練習を始めてから、ブルースの音楽的特徴を学びました。チャック・ベリーやローリング・ストーンズを聴いたり、クラプトンがいたときのジョン・メイオール&ザ・ブルースブレイカーズとかを聴いたりして、これってもしかして全部同じ法則で作られてる音楽なんじゃないか……と思ったりはしていたんですけど、スリーコードの法則とかまでは気づいていなかったんです」

本格的にブルースと関わったのは、聴くことよりもプレイすることからだったというわけだ。

しかし、平成生まれの中学生が、ビートルズを入り口にロックにのめり込みブルースギターを弾く……というのはかなり渋めの趣向。中学3年生のときにはバンドを組んで「A Hard Day’s Night」や「Day Tripper」などもカバーしたというが、周囲との好みのギャップはなかったのだろうか?

「いや、ありました。ビートルズは無理やり聴かせたんですよ。MDでミックステープみたいなのを作って配ってました。オレンジレンジ聴いてないでこっち聴け!って。結構煙たがられてたと思います(笑)」

それでも、もちろんその音楽が刺さる友人もいた。

「何人か、そういうサブカルチャー好きの人がいて、『いいじゃん、やろうよ』って言ってくれました。同級生にはちらほらセンスのいい奴がいて、中1でヴェルヴェット・アンダーグラウンドを教えてくれたり、ゆらゆら帝国やミッシェル・ガン・エレファントを聴いてたり。千葉の田舎に住んでたんですけど、母が笹塚出身だったこともあって学校は東京の私立に通っていたんです。特別裕福というわけではなかったのですが……だから、周囲には育ちのいい子たちが多くて、文化的な素養すげえなと思いました」

やがて、プレイヤーとしては完全にブルースに傾倒していくことになる。

「ビートルズはギターでたくさん練習したしカバーもしたけど、忠実に再現するというよりはブルースのソロとかを弾く“アドリブの楽しさ”にどんどん惹かれていったんです。『あれ、もしかして即興できるぞ、俺』って。ビートルズは綿密に構築されている音楽なのでリスニングとしてすごく楽しんでいたけど、プレイヤーとしてはブルースの方に行ってました」

ヤケクソで海を渡ってアメリカへ

そうして高校卒業後はアメリカで音楽を学ぶことになるが、どんな経緯で渡米を決めたのだろうか。

「“音楽で食べていきたい”という思いが漠然とあったけど、どういう進路を歩んでいいのか正直わかっていなかったんです。周囲がみんな受験勉強やってるときに『俺はギターだけ練習するから』って斜に構えてたけど、その時期にみんなと違うことやってることのプレッシャーが結構あって、不安でした」

やりたいことはあるけれど、そのために何をすべきかわからない……そんなもどかしい時間を過ごすうち、大学受験が目前に。

「モラトリアムのために文学部に入って芸術の勉強とかしながら音楽やろう、みたいなことを思いついたんです。高3の10月くらいっていうタイミングで(笑)。それで、慶應の文学部とか受けて盛大に落ちました。他の大学は受かっていたけど、そっちは行かなくていいやっていう謎のつっぱりで、『慶應行けなかったからアメリカに行く!』って。まあ、ヤケクソですね(笑)」

そうして、父親の出身地であり自分の生まれた街でもあるシアトルへ渡り、コミュニティ・カレッジ(二年制大学)に入学。単位を移行して三年次から四年制大学へ編入するという方法を狙って、そこで音楽を専攻することになるのだが……。

「音楽のなかでもいくつか学科が分かれていて、“パフォーマンス”っていう学科を選びました。ポピュラー理論とかエンジニアとか、それなりの技能が身に付く“手に職”系もあったんですけど、俺はギターでバーン!といきたいからそっちだろと思って。でも、入ってみたらパフォーマンスっていう名前のクラシック理論の学科だったんです(笑)」

ギターを抱えて海を渡ったのに、学校では初っ端からピアノを弾かされ、バッハのように曲を書くという授業が待っていた。

「成績も悪くて、『まじで間違えたな……』って思いました。それで、夜はブルースバーに行ってギターを弾くようになったんです。アカデミックな場所とは真逆のところでエネルギーを発散する日々でした」

教会から“悪魔の音楽”と呼ばれたブルースの発展の歴史を思い起こさせる逸話だが、アメリカのブルースバーというのはどんな雰囲気なのだろうか。

「そのへんのイタリアンレストランが、夜になるとちょっと照明を落として演奏している感じです。今夜は元バッド・カンパニーのベーシストがやってるバンドが来るらしいぞ、とか。ライブ予定のカレンダーが載ってるフリーペーパーを集めて、いろんな店に行きましたね。大抵1〜2セット終わるとジャムになるから、車のトランクにギター入れといて『弾かせてくれ』って言って参加するっていうのをやりまくってました」

近年、配信サービスの成長にコロナ禍も加わって、音楽に接したり音楽の話をしたりする場所は減っているように思われるが、みの自身“リアルで音楽を語れる場”への思い入れはあるという。

「音楽にはシェルターとして個人の空間をつくる機能もあるし、そういう意味で音楽に助けられた部分はあります。でも、僕は青春がブルースバーだったので、リアルな場所にはこだわりがありますね。常連からスタンダードを教わったり、逆に若者同士では『もうあんなの流行んねえよ』とか言ってみたり。10代から還暦までいて、ポジティブな意味での世代間の対立みたいなものもあっておもしろかったです。“学びつつ越えようとする”っていうのも文化では健全な反応だし、そういうことも全て含めて、コミュニティのなかの音楽ってすごく大事だと思います」

バランス感覚と俯瞰の視点

ブルースバーでギターの腕を磨きつつ、いくつかバンドも組んで活動。パニック!アット・ザ・ ディスコのツアーメンバーだったギタリストと組んだバンドではアルバムも発表した。

シアトルで共に活動したメンバーには、もちろん日本人だけでなく白人もいればアフリカ系やフィリピン系のアメリカ人もいたというが、渡米したことによる気付きもあった。

「今振り返ると、アメリカに行ったのは、欧米の視点をいったん確認する作業が必要だってうっすら感じていたからじゃないかと思うんです。ちょっとカッコつけみたいになっちゃうかもしれないんですけど。父親がアメリカ人というバイカルチャー的なバックグラウンドもあって、僕が育った環境はどっぷり日本っていう感じではなかったんです。生まれはアメリカだし、父も日本語をしゃべれない状態で日本に来たので。だから、ちょっと歩み寄れば欧米の視点も結構わかるんじゃないかっていう気持ちがありました。バランス感覚を養いたいっていう使命感みたいなものがあったかもしれません」

そのバランス感覚が発揮されたもののひとつが、2021年5月に発売された初の著書『戦いの音楽史』だろう。

本書では17世紀の三角貿易と黒人奴隷を起点に、人種問題や技術革新といった社会的側面からポップスの歴史を紐解く。アーティストやジャンルをただ深掘りするのではなく、線や面として捉える“俯瞰の視点”が際立つ内容だ。

「本格的に音楽を聴くようになった時点から、文脈と結びつける作業が好きだったんです。図書館にあった10巻セットのBBC制作のドキュメンタリーを繰り返し見てると、大まかなストーリーが頭に入ってきた。ビートルズがイギリスから出てきて、エド・サリヴァン・ショーに出て、サイケの時期があって……だからこの時期のお客さんって裸で踊ったりしてるんだ、だからこういうカラフルな服を着るようになったんだ、って」

「悲しい気分だから悲しい曲を聴く、とかじゃなくて、もっと奥に行きたかったんです。芸術に携わる人が多い家系で、子供のころから家族の会話でも芸術の価値が高かったからかもしれません。音楽を単に聴いて楽しむのも素晴らしいことなんですけど、もっと深いところにいろんな価値があるということを意識してました。当初から、音楽を“芸術”として捉えようとしてたんだと思います」

そういった文脈を読み取ってビートルズを考えると、彼らがなぜ時代を越えて愛されるのかという理由も見えてくる。

「大袈裟かもしれないけど、20世紀以降のポップカルチャー・サブカルチャーという大きな大河の源泉がビートルズだといえるんじゃないでしょうか。どのカルチャーを好きな人でも、支流を辿るとビートルズがある。シアトルでも、どんなジャンルをやってる人でも一度はビートルズを通っているイメージがありました。誰でも接点を見つけられるっていう点は大きいと思います」

ちなみに、みの個人にとっては、ビートルズはどんな存在なのだろう?

「“神”ですね。ジョンじゃないけど『キリストより大きい』。この言い方よくないけど、本当にそれくらい偉大な存在です。両親はクリスチャンで、僕も子供のころは教会に通っていたけれど、ビートルズに出会って一気に価値観が変わってしまった。生活のなかで、音楽が宗教に取って代わってしまったんです」

村上隆との出会いと、果たすべき天命

高校生のときに漠然と考えていた“音楽で食っていきたい”という夢。「ギター弾いて食ってるのがかっこいいと思っていた」当時想像した姿とは違うが、傍目には着々と夢を叶えつつあるように見える。

しかし、最近、目標を再考する機会があったという。それが、自身の敬服するアーティスト・村上隆氏と話したことだ。

「ある種、目標を達成してしまって若干だれている部分があったと思うんですけど、彼にはそれを一発で看破されました」

2021年1月、みのが自身のチャンネルで村上氏の著書に触れたことをきっかけに対談が実現。音楽のみならず芸術、文化についての濃厚な対話を繰り広げて話題になったが、そこで村上氏は今後みのが取り組むべきことを示唆してくれたという。

「邦楽の歴史を、ルーツミュージックから再編纂して海外に紹介したいんです。オーバーだけど、これは天命だと思っています。大袈裟すぎて言うの恥ずかしいなと思ってたんですが、村上さんに『それはあなたがやらないとだめなんだよ』と言われました。『そういう活動をする必要があって、誰かがやるだろうって思っているのかもしれないけど、そこに気づいてるのはあなたしかいない』って」

村上氏のアドバイスを受け、その後海外に向けて英語で邦楽を紹介する動画を配信。現在、英語で解説する動画は3本アップロードされており、海外ユーザーからのコメントも多い。また、村上氏はその進捗も気にかけてくれているそう。

「英語の動画を2本出した後、少し時間が経っちゃってたんですけど、ある日村上さんから小包が届きました。彼のアパレルの新作にペラ1枚添えられていて、サインペンで『英語チャンネル難しいですか? また会いましょう! 村上隆』とだけ。うれしいですよね、そうやって発破掛けてくれるのは」と笑う。

「彼は僕の中ですごく大きい存在です」

著書のなかでも、「重要となるのは、私たち自身が日本の音楽史をきちんと把握しているか、ということです。輸出する側に素地がないまま、世界のメインストリームへ飛び込めば、日本の素晴らしい音楽も簡単に使い捨てられてしまうでしょう。(P.249)」と書いているみの。アメリカで8年過ごした経験と、そこで養った欧米の視点やバランス感覚があるからこそ、その思いは強い。

「邦楽は今、かなり発見待ちな状態だと思うんです。だから、浮世絵とかと同じ轍を踏ませたくない。欧米からの再評価があって初めて自国内でも認められるっていうのはもういいだろう、と思うんです。やらなきゃ男が廃るくらいの気持ちでやります」

文・撮影=中村こより(編集部) 撮影協力=『glass onion』