相国寺派の美の結集がここに

室町幕府三代将軍・足利義満により創建された禅宗の古刹、相国寺。金閣寺、銀閣寺の通称で名高い鹿苑寺、慈照寺を擁する臨済宗相国寺派の大本山である。本展では各時代を通じ、室町水墨画の巨匠と称される雪舟、江戸時代に流派の地位を確立した狩野探幽、奇想の画家・伊藤若冲、原在中といった芸術家を育て、名作の誕生を導いてきた相国寺の美の営みに迫る。

近世から近代、現代へと時をつなぎ、相国寺、鹿苑寺、慈照寺が所有する美術品は、相国寺境内にある『承天閣美術館』で公開されてきた。この中から国宝・重要文化財40点以上を含む相国寺派の名品が集まる、貴重な機会となっている。

雪舟や若冲を生み出した相国寺派に連綿と息づく文化をたどる

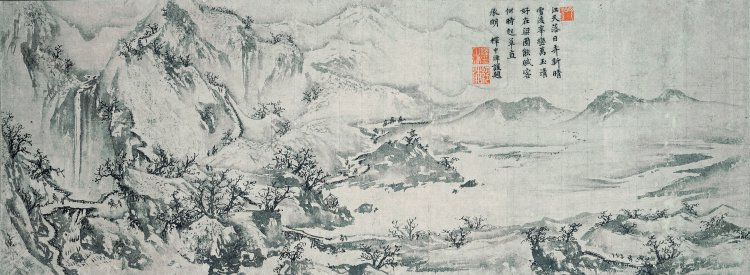

本展では全5章を通じて、相国寺派文化を紹介。第1章では足利義満の発願により始まった、相国寺の創建にまつわる人々が紹介される。第2章では「中世相国寺文化圏―雪舟がみた風景」と題し、15世紀に相国寺文化圏と称されるまでに至った美の営みに注目する。若き日を相国寺で過ごし、のちに室町水墨画の巨匠と称される雪舟がみた中世相国寺文化圏の風景が展望される。

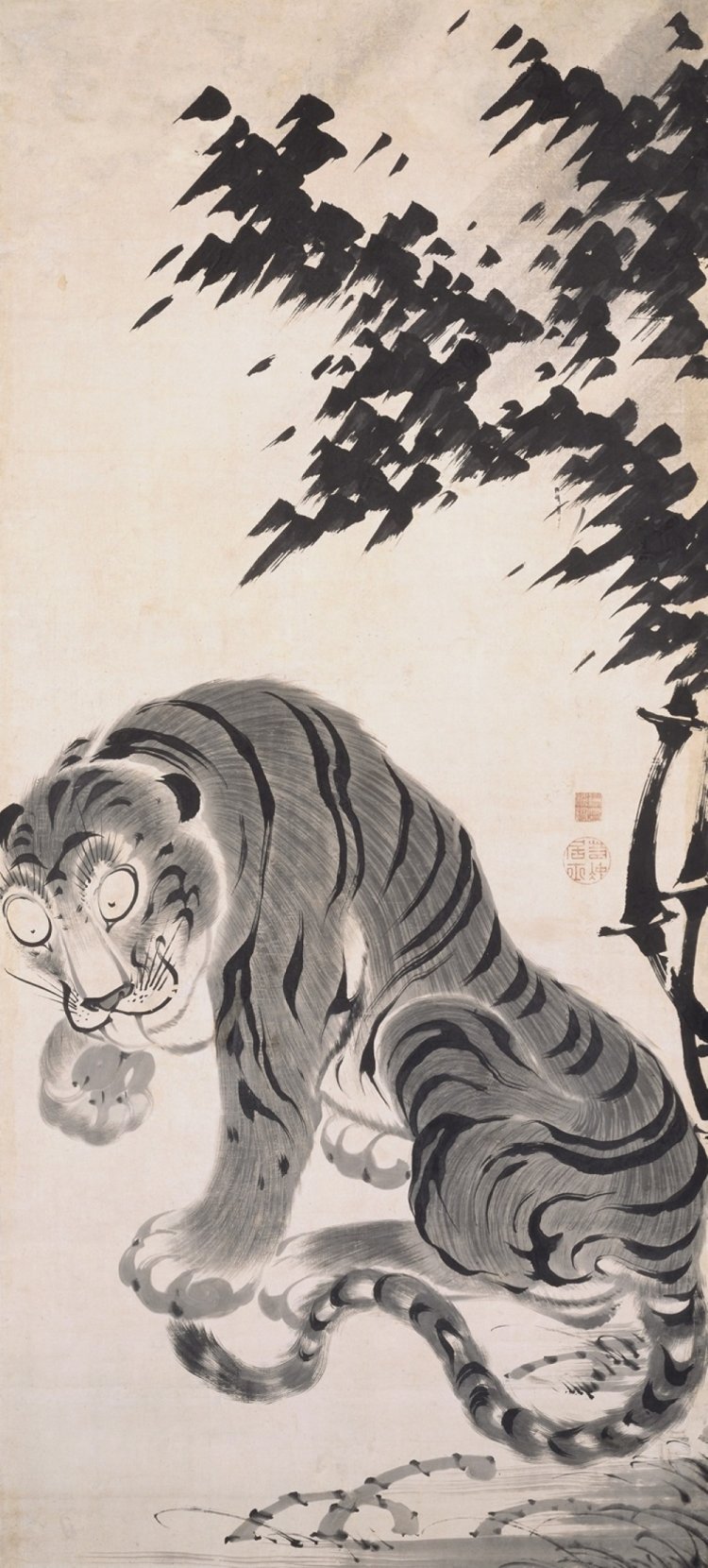

また、第3章では「『隔蓂記』の時代 ―復興の世の文化」と題し、復興期の相国寺に登場した鳳林承章(ほうりんじょうしょう)の作品世界を再現。第4章では「新奇歓迎!古画礼讃!―若冲が生きた時代」と題して、伊藤若冲の作品に注目。独特の絵画表現を完成させた若冲が活躍した1700年代に着目する。人の交流やものの往来を通して、多層的に構築された相国寺文化の新時代が再現される。

第5章では「未来へと育む相国寺の文化 ―“永存せよ”」と題し、相国寺の什物(じゅうもつ)が紹介。どのように形成され、なぜ今、これら作品は相国寺にあるのか?に迫る。今後、相国寺で生かされ、価値を見いだされ、什物としての履歴を積み重ねて成長してゆく名品が展示されている。

開幕記念講演会や特別御朱印授与も

3月29日(土)開幕記念講演会 「相国寺文化圏―法を嗣ぐ、美を繋ぐ」

3月29日(土)11~12時、相国寺学芸統括の高橋範子氏を講師に迎え、開幕記念講演会 「相国寺文化圏―法を嗣(つ)ぐ、美を繋ぐ」が東京藝術大学美術学部中央棟2階第3講義室で開催。定員先着80名、参加無料(ただし要観覧券)。当日13時より中央棟2階第3講義室の受付にて整理券を配布。整理券は1人につき1枚。

相国寺展東京会場 特別御朱印授与

2025年3月29日(土)・4月29日(火・祝)・5月11日(日)・18日(日)の10~17時、4日間限定で出展作品に関連する特別御朱印の授与が行われる。東京藝術大学大学美術館1F エントランスホールにて。「十六羅漢」「毘沙門天」の2種、授与料各種500円。

開催概要

「相国寺」展

開催期間:2025年3月29日(土)~5月25日(日)

開催時間:10:00~17:00(入館は~16:30)

会場:東京藝術大学美術館 本館(東京都台東区上野公園12-8)

アクセス:JR上野駅から徒歩10分 、地下鉄千代田線根津駅から徒歩10分、地下鉄日比谷線・銀座線上野駅から徒歩15分

入場料:一般2000円、高校生・大学生1200円、中学生以下無料

※障がい者手帳をお持ちの人と付き添い1名まで無料

【問い合わせ先】

ハローダイヤル☏050-5541-8600

公式HP https://shokokuji.exhn.jp/

取材・文=前田真紀 ※画像は主催者提供