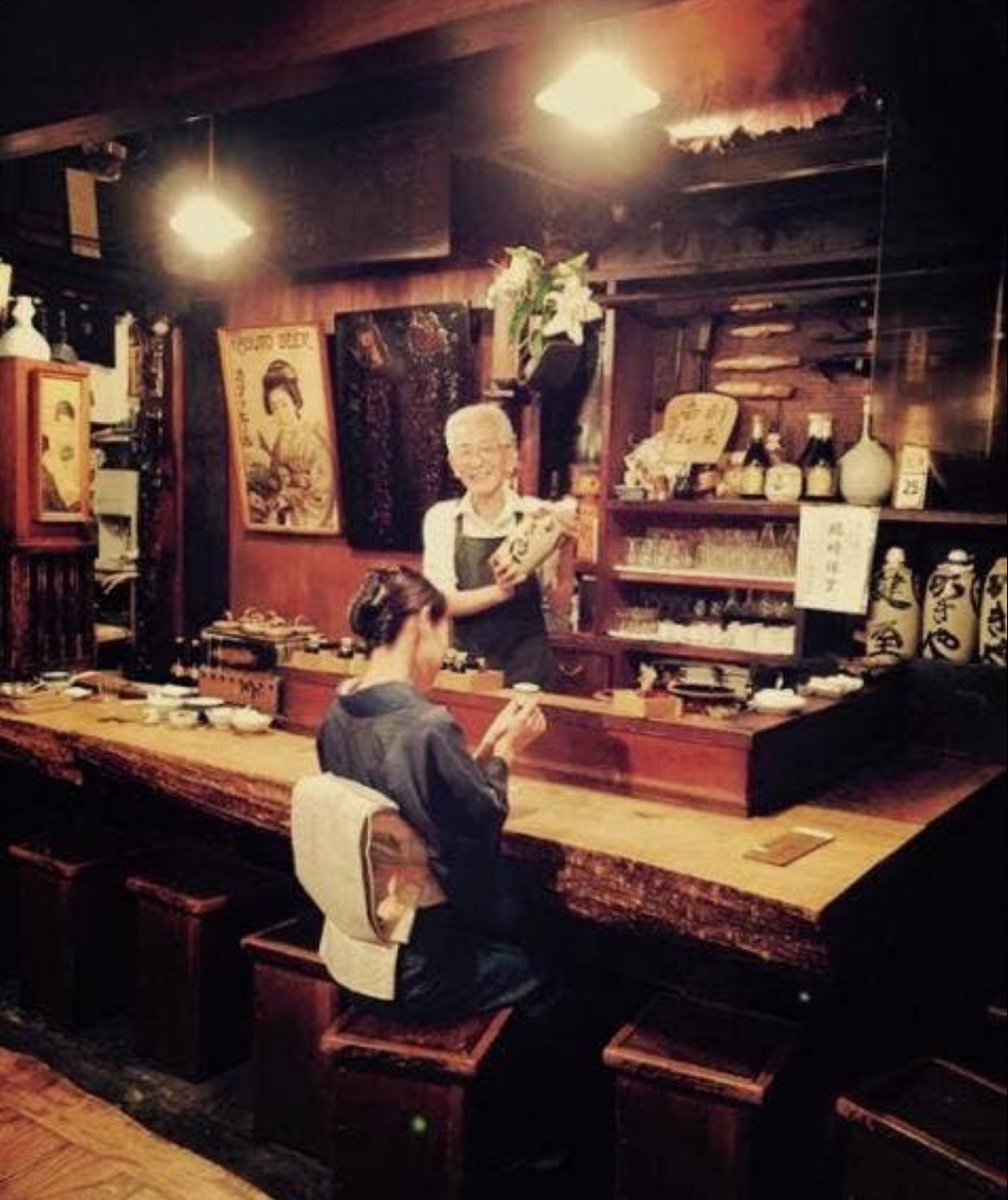

うなぎ久保田@神田末広町!

明治30年(1897年)創業の老舗鰻店。

ランチタイムでは20食限定の特上うなぎを使用した鰻丼が1600円の破格で食べられる!

久保田は創業当時から鰻問屋を兼業しており、なんと現在も千代田区外神田という東京のド真ん中で、地下から汲み上げた井戸水でウナギに泥を吐かせている。

「江戸前」というと、現在では寿司を思い浮かべるが、本来は鰻を指す枕詞であった。

直接的には江戸の前、つまり東京湾の事を指すが、江戸時代当初の江戸前は、狭義には隅田川の河口付近を言った。

豊かな漁場としての江戸前という名称が、いつしか江戸で人気を博したウナギの漁場を指すようになった。

江戸前産ウナギのみが「本場物」で、江戸の北でとれたウナギは「江戸うしろ」、利根川などの遠方からのウナギは「旅うなぎ」「旅物」と言って区別されたようである。

因みに、ウナギにおいての江戸前産は、浅草産(隅田川河口付近)と深川産(小名木川付近)の二つと定義され、珍重されたようだ。

江戸うしろと旅物は、本場産以外という意味で「場違い」という言葉の語源になった。

江戸における養鰻場発祥の地は、深川(江東区千田)という事がわかっている。

長州藩の川魚御用を務めた服部倉次郎という人物が、明治5年(1872年)頃にはじめている。

先に説明した通り、深川付近ではもともとウナギが獲れていたのと、小名木川や大横川などが運河としての役割も担っていたため、藩の屋敷などへ届ける流通にも好都合だったのだろう。

しかしながら、当時の深川は地盤が低く、大雨が降ると溜池が氾濫し、ウナギが簡単に逃げ出す事が相次いだ。

また、夏は簡単に水温が上がり過ぎて渇水やウナギが病気するなど問題も多かったようである。

ある時、服部倉次郎が汽車の車窓から浜名湖を見て「ここだ!」と閃いたと言う。

東に海、西に浜名湖、そして安定した平野が続いている。

こうしてウナギの養殖は、江戸から遥か遠州浜名湖に移ってしまったのだった。

この辺りから、うなぎ=江戸前という図式が薄れ、寿司の枕詞として取って代わっていったと思われる。

久保田の創業も、そうした江戸前産ウナギと養殖ウナギが混在し始めた時期に重なり、言い換えればウナギが安定的に供給可能となった時代とも読み取れる。