半山株式会社

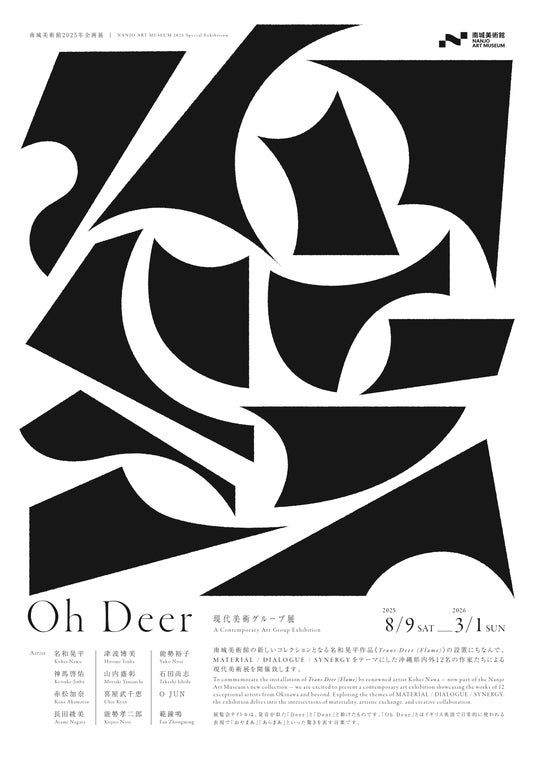

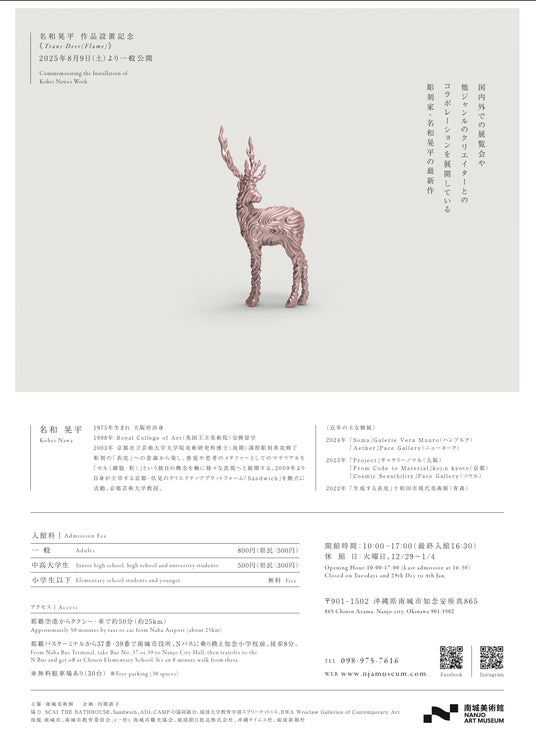

この度、南城美術館(運営:半山株式会社/代表:楊 蕊寧)は、新たに収蔵した名和晃

平氏の作品《Trans-Deer (Flame)》の設置を記念し、国内外12名のアーティストによる現代

美術グループ展「Oh Deer」を開催いたします。

本展は、素材の特性と最先端技術を融合させた彫刻・インスタレーション作品を手がける

名和晃平氏と縁のある作家をはじめ、県内外で活躍する多様なアーティストたちの作品が

交差する展覧会です。新たに収蔵された石田尚志、 O JUN、范鐘鳴(Fan Zhongming)の作

品もあわせて展示されます。「Material(素材)」「Dialogue(対話)」「Synergy(協同

作用)」という 3つのテーマを軸に、外部からの視点と沖縄という地域性、さらに美術館

の立地や空間特性が重なり合うことで、作品と鑑賞者との間に新たな対話を育みます。そ

れにより、アジア、さらには世界に向けた創造的な発信の展開を目指します。会期中に

は、アーティストトークをはじめ、ポーランドのキュレーターを招いたサウンドアートイ

ベントなど、多彩な関連プログラムも予定しています。

※展覧会タイトル「Oh Deer」は、名和氏の代表作《Deer》と、英語の表現「Dear」の語感を掛けたものです。「Oh dear」

はイギリス英語で日常的に使われる驚きや戸惑いの表現(「おやまあ」「あらまあ」など)です。

【開催概要】

会期: 2025年8月9日(土)~2026年3月1日(日) 10:00-17:00

休館:火曜日、 12/29-01/04

会場: 南城美術館(沖縄県南城市知念安座真865)

参加アーティスト(順不同)

名和晃平 神馬啓佑 赤松加奈 長田綾美 津波博美 山内盛彰 喜屋武千恵 能勢孝

郎 能勢裕子 石田尚志 O JUN 范鐘鳴(Fan Zhongming)※計12名

主催: 南城美術館

企画: ESM Okinawa(内間直子)、南城美術館(毛 潔)

協力: SCAI THE BATHHOUSE、 Sandwich、 AIO、 CAMP-O協同組合、琉球大学教育学部

スプリーティトゥス、 BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art

後援: 南城市、南城市教育委員会、一般社団法人 南城市観光協会、琉球朝日放送株式会社、沖縄

タイムス社、琉球新報社

▼企画についてのお問い合わせ:

ESM Okinawa 内間直子

T: 080-3957-1656

M: [email protected]

▼広報についてのお問い合わせ:

半山株式会社(南城美術館)

担当: 毛(マオ)

T: 098-975-7616

M: [email protected]

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

新着記事

作家と歩く、文学の聖地巡礼~織田作之助・太宰治・永井荷風などと歩く~【文学をポケットに散歩する/スケザネ】

文学作品の表現の一節に“散歩”的要素を見出せば、日々の街歩きのちょっとしたアクセントになったり、あるいは、見慣れた街の見え方が少し変わったりする。そんな表現の一節を、作家・書評家・YouTuberの渡辺祐真/スケザネが紹介していく、文学×散歩シリーズ【文学をポケットに散歩する】。今回は、織田作之助、太宰治、永井荷風、西行の作品・文章をご紹介します。これまでの本シリーズでは、キーワードを設定して、散歩に役立つ気持ちや視点を考えてきました。だが散歩とは具体的な「場所」あればこそ。そこで今回は「聖地巡礼」をテーマに、東京や上野といった実在の場所を描いた作品を味わってみたい。

「初霜」「初氷」の基準って? 冬の散歩で“初”に出合うには天気予報のここに注目!

外を歩いていると、空気の冷たさにドキッとするようになってきました。本格的に寒くなるにつれて、冬の便りが聞かれることも増えます。「初冠雪」や「初雪」、「初霜」など冬の訪れを感じられるニュースはどんな基準で発表されるのかご存じですか? 散歩中に自分で観測するために、天気予報で注目すべきポイントと合わせて解説します。

歴史を左右する“もしも”の瞬間。幕末、御三家筆頭・尾張藩はなぜ新政府軍側についたのか?

皆々は歴史の“もしも”について思案したことはあるかのう?もしも、本能寺の変が起きず信長様が生きておったら、戦国の世が早くに終わり、首都が滋賀県になっておったかもしれぬし、反対に武田信玄殿が長生きしておったら織田家の天下が少し遅れたやもしれぬ。もしも、関ヶ原の戦いで西軍が勝っておったら、毛利家が天下を取って広島幕府が出来上がったやもしれぬわな。もしも、坂本龍馬が暗殺されなかったら。もしも、平家が源頼朝様を死罪にしておったら。数多のもしもで語らいあい想像するのも歴史の楽しみ方の一つであるわな。

おすすめするスポットやお店のメニューなど、みんなの「こりゃいいぜ!」を絶賛募集中です!!

さんたつ公式サポーター登録はこちら