古くからある商店街に

板橋区に大谷口という町がある。板橋区の南端で、地下鉄小竹向原駅と東武東上線中板橋駅の中間なのだが、どちらからも歩いていくと15分ほどかかる。その大谷口の商店街、パステル宮の下に『マルホベーカリー』がある。小竹向原駅の近くにある団地群の間の道を抜けていくと、突然、といった感じでパステル宮の下はあらわれる。

シャッターを閉じた店舗もあるが、精肉店、鮮魚店、豆腐店にかまぼこ店と、商店街にはおなじみのメンツが揃い、タイムスリップをしたような感覚になる。

『マルホベーカリー』の外観もまた、かなり年季が入っている。並ぶパンもたまごパンに焼きそばパン、野菜パンと、懐かしい顔ぶれだ。たまごパンの生地はふんわり軽く、ほんのりした甘みがある。たまごはマヨネーズ控えめで、たまごの風味がよく出ている。強く主張することはないが、食べていてホッとする、優しいおいしさだ。

『マルホベーカリー』がここで開業したのは、1965年ぐらいのこと。現店主である栗原和裕さんの父・昇さんが荒川区の尾久にある『マルホベーカリー本店』で修業した後に始めた。

疎開が作った『マルホベーカリー』の縁

栗原昇さんはベーカリーを始める前、群馬県の中森というところに住んでいた。戦中のことだ。そこへ東京に出ていたおばが、疎開でやってきた。

そのおばが『マルホベーカリー本店』社長・細田さんの妻。そこでできた縁を頼りに、昇さんは戦後、東京に出て細田さんが営む『マルホベーカリー本店』で働き始めたのだ。

実は疎開先での縁は、その後の『マルホベーカリー』を支えることになった。

当時、疎開先となったのはだいたいが地方の農村部で、昇さんのいた群馬もそうだった。農家の次男や三男は後を継げないため、自分で食い扶持を探さなければならないが、戦後の混乱期で職探しもままならない。細田さんは疎開で知り合った彼らを「仕事がないなら自分のところにおいで」と誘い、自分の店で雇った。その多くが後に独立し、都内に「マルホベーカリー」が増えていったのだ。

しかし、経営者の高齢化もあり、都内に10店舗ほどあった『マルホベーカリー』も、その数を減らしている。現存するのは取材時で、ここ大谷口と板橋区の中台、そして尾久の本店のみだ(本店も近いうちに閉店する予定)。

大谷口の『マルホベーカリー』も、今でこそ昔ながらの落ち着いた店という印象だが、開店当時は大繁盛。60年代は近くに団地が立ち並んでいて、子育て世帯が多く住んでいた。当時は小竹向原駅はまだできていなかったため都心に出るのは手間で、買い物は商店街でほとんどを済ませていたのだ。どうしてもというときは、同じ板橋区の大山まで出ていたらしい。

現店主の栗原和裕さんが店を継いだ80年代も同じような状況で、店舗販売だけで店をまわしていたそうだ。特に子供が多く、給食がない土曜日は昼ごはんにパンを買いに来る小・中学生でにぎわったとか。しかしバブルがはじけた90年代以降、売上は落ちていく。1994年に有楽町線の小竹向原~池袋間が開通し、駅前に人が集まるようになったことも大きいようだ。

シベリアの復活が新たな目標

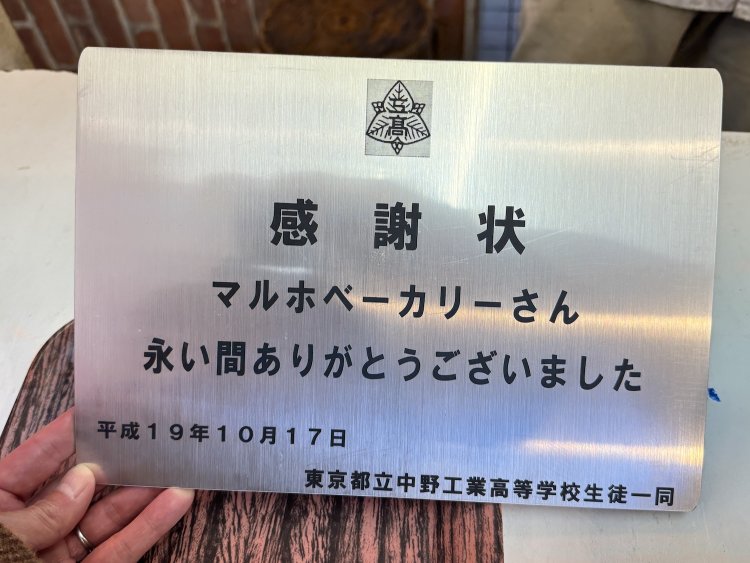

店も店舗販売だけでは難しくなり、学校などでの販売を始める。現在は高校の購買と養護施設に、和裕さん自らが売りに行っている。ひとりでやっていることもあり、店を開けるのは15時ぐらいからとなってしまっている。

それでも最近は新しいマンションができていることもあって、パンを買いに来る人も増えてきた。土曜日は高校と養護施設での販売をしていないため午前中から店を開けるが、たくさんの人が買いに来るそうだ。

実は和裕さんは、新しい計画を練っている。先代の昇さんのときに好評だったシベリアを復活させようとしているのだ。昇さんは62歳のときに急逝してしまい、シベリアの作り方はちゃんと聞いていなかった。それを和裕さんは自分で研究し、復活させようとしているのだ。ようかんをカステラで挟んだシベリア自体、今はあまり見かけなくなってしまった。復活するのが楽しみだ。

取材・撮影・文=本橋隆司