大きな靴工場のあった町

『ときわ堂』があるのは、環七から続き、荒川沿いへ向かって走る本木新道という通り沿い。環七の交差点近くは大きな病院もあって店も多いが、しばらく歩けばシャッターを閉めたままの古い商店が並ぶ、いわゆる盛りを過ぎた商店街になる。

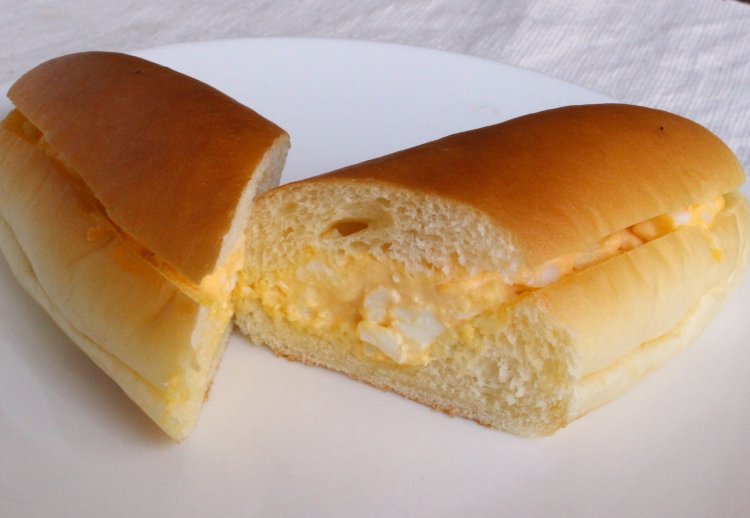

昼間は行き交う人影もまばら。そんな土地にありながら、『ときわ堂』には次々と人が吸い込まれていく。店に入れば、菓子パンから惣菜系にハード系など、さまざまなパンがズラリと並び、焼きたてパンのいい匂いが鼻腔をくすぐる。寂しい商店街にあって、ここはなんだか活気に溢れているのだ。

興野で『ときわ堂』が創業されたのは、1956年。初代の塚本敏夫さんが学校で製菓と製パンを学び、足立区内のベーカリーで修業した後、現在の地で店を始めた。最初はパンと和菓子の店だったという。

当時、店の近くには「スタンダード靴株式会社」の工場、さらに個人の靴工場もあって興野は働く人の街だった。本木新道にはさまざまな商店が並び、人の往来も多かった。そのにぎわいを背景に『ときわ堂』も順調なスタートを切ったのだ。

和菓子から洋菓子、そしてパン専門へ

現在の代表取締役、2代目の塚本雅之さんが店に入ったのは、大学を卒業してすぐ、1978年のことだ。中学生の頃から店を手伝っていたこともあり、あとを継ぐのは当たり前のことだったらしい。雅之さんはそれまでの和菓子に加え、洋菓子も扱おうと考えていて、学生時代からケーキ店でアルバイトをして、いろいろ学んでいた。店に入ってからも、現在の妻と一緒にケーキ業界の達人に学んで腕を磨き、満を持して洋菓子を始めた。

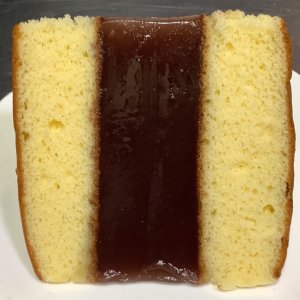

80年代は和菓子から洋菓子への流れ。そんな時代背景と勉強の成果もあり、『ときわ堂』のケーキは絶好調。一方でケーキと同じ嗜好品である和菓子は煽りを受け、右肩下がりに。結局、ケーキを始めて10年ほどで和菓子をやめることになり、『ときわ堂』はパンとケーキの店となった。

順調に売上を伸ばしていたケーキだが、時代は変化し始めていた。90年代に入り、ティラミスが一大ブームとなる。このティラミスの登場によって、それまでイチゴのショートケーキやモンブランのような、日本の定番ケーキばかり食べていた人たちが、ヨーロッパ流本格ケーキの存在を知ることになる。“スウィーツ”という言葉が使われ始めたのは、この頃のことか。

それまで、ケーキはベーカリーで普通に売られていたのだが、ケーキ専門店ができ始めると、人々はそちらで買うようになった。雅之さんは、ベーカリーで作るケーキが売れる時代ではないと感じ、ケーキをやめてパン一本でやっていくことを決める。もちろん自分の作るケーキの味には自信があったが、時代を読んでの判断だった。そのほかに、長年に渡るケーキの試食で、歯がぼろぼろになってしまったということも理由だったようだ。1999年、店を改装したタイミングでのことだった。

「ちょっといいパン」にこだわる『ときわ堂』

雅之さんはパン専門店として、『ときわ堂』を再生させる。そのときに目指したのが、記事タイトルに入れた「ちょっといいパン」なのだ。

「手間をかけたおいしいものが、必ず売れるというわけではないんです。売れるものは大多数に支持されるパン。高級志向をやめて、好級、好品質、好価格。普通のパンよりちょっと高いけど、確実においしい。そこを目指すようにしました」(雅之さん)

『ときわ堂の』のパンは、確かにどれも普通のパンよりちょっと高い。たとえば、カレーパンは220円。ほかのベーカリーに比べ、2割ほど高くなっている。ほかも大手が売りにしているように大きくはないし、ふわふわでもない。ただそのぶん、少し手が込んでいて、ちゃんとおいしい。しかも無添加だ。日常食のパンは、毎日のように食べるもの。だからこそ、いつもの無難な味よりも、ちょっとおいしかったりすると、一気に気分が華やいだりする。それが少し高いとしても、その喜びは価格を上回るのだ。

「オンリーワンのパンを作っていれば、たとえ商店街が寂れても『ときわ堂』のパンが食べたいからと、お客様は来てくれるんです。時代、流行が変わっても、どっしりかまえて、自分が作りたいパンを作る。ブレないことが大事なんだと思いますね」(雅之さん)

かつて店のホームページに「ときわ堂さんは、どれを食べてもおいしい。でもちょっと高いんですよね」というお客さんの声が寄せられたという。まさにそのとおり。だからこそ、『ときわ堂』のパンは、食べればみんな幸せになれるのである。

取材・文・撮影=本橋隆司