鬼子母神のそばに隠れ家のようなお寺が

都電荒川線沿いの静かな住宅地の中に立つ本納寺。線路の反対側に開けた門をくぐると、お堂に優しく包み込まれるような、不思議な舞台のような空間が現れます。

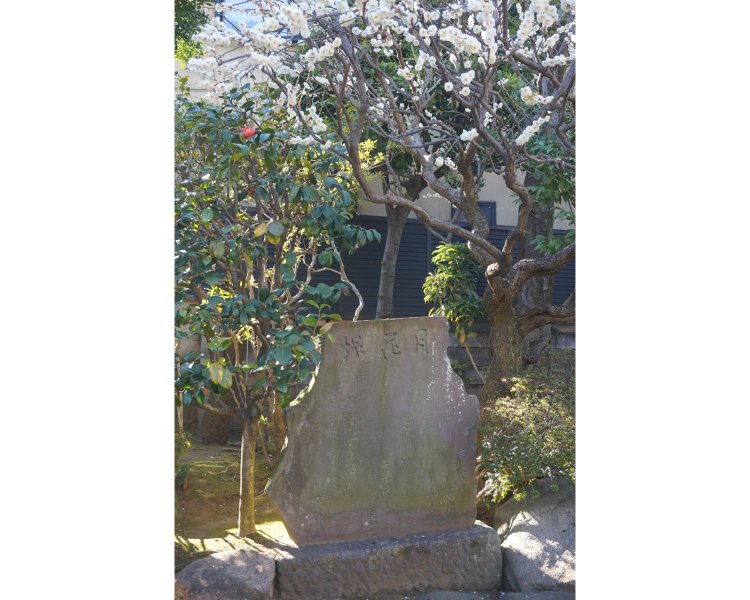

山門を入って右手には、満開の梅が咲き誇っていました。

木々の下には、数々の句碑が並んでいます。こちらの句碑の文字は、江戸文学の担い手として松尾芭蕉や井原西鶴らとともに名を馳せたという大田南畝(蜀山人)によるものだそう。そんな文化の香りに誘われてか、本納寺では現在も句会が開かれており、雑司が谷地域のサロン的な存在であり続けているそうです。

境内の墓地には、鬼子母神大門ケヤキ並木の保存会を設立した童話作家、秋田雨雀のお墓が。雑司が谷をこよなく愛し、晩年には本納寺の先々代の住職と交流していた方なのだそうです。

「境内はいくらでも見てもらって構わないですよ」と森部さん。住職としてのお仕事のほかに、長年、少年サッカーのコーチを務めた経験を持ち、スリランカなどアジア各地を訪れサッカーゴールを建立、寄贈したりと、ライフワークであるサッカー関連の活動も。

お寺の2階には、2枚の航空写真のパネルが掲示されていました。第二次世界大戦時、周囲が空襲のため灰燼(かいじん)に帰す中、本納寺や鬼子母神堂はギリギリのところで戦火を免れたのだそう。今回は、こうして今に伝えられた貴重な寺宝の数々を紹介してもらいました!

たくさんの腕を持つお釈迦さま?

素敵な境内に加え、ちょっと珍しい仏さまに出会えるのも本納寺の魅力です。本堂の須弥壇(しゅみだん)まわりは、日蓮宗のお寺では一般的な形式です。

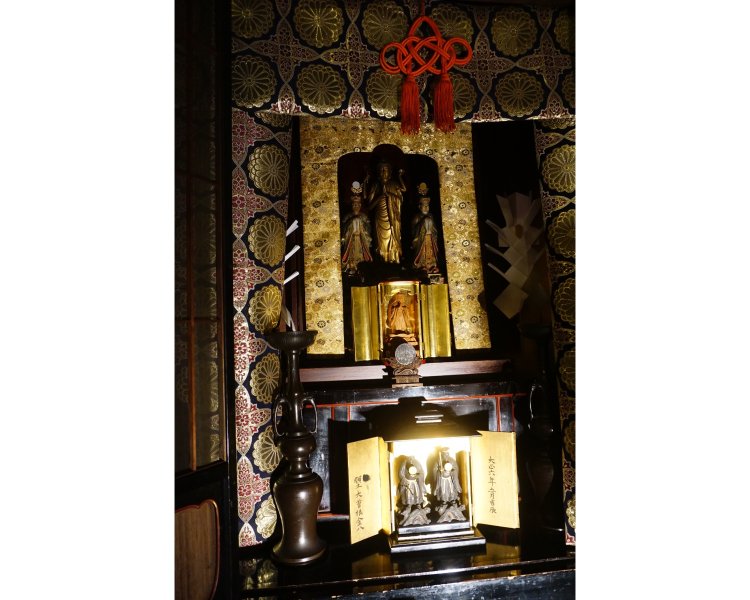

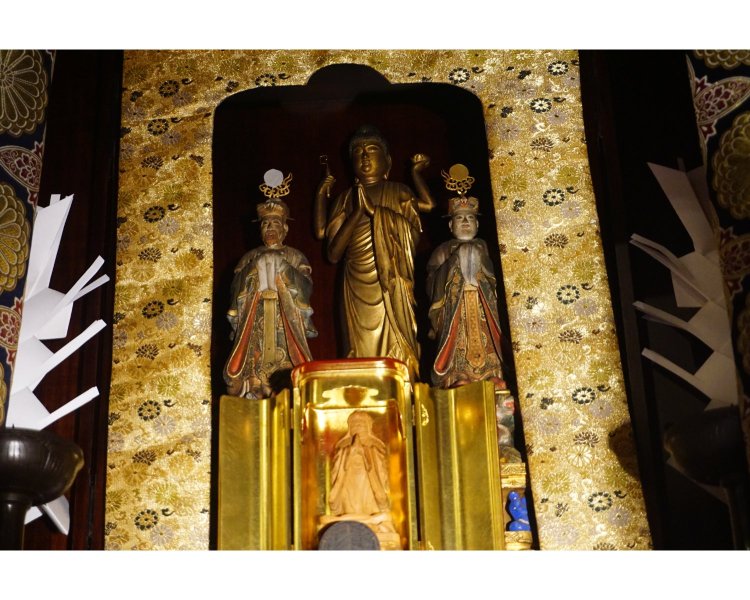

向かって右の間に、あまりお見かけしない姿の像が祀られていました。

たくさんの腕を持つお釈迦さまのような像の両脇に、立派な冠のようなものを着けた像が2体並んでいます。

森部さん:こちらは「三光天」といいます。関東ではあまり見かけないでしょう? 手前は、私が荒行堂に入ったときにお連れした鬼子母神さまです。

森部さん:その下の段は妙法さま。天狗の化身だと言われています。

森部さん:三光天さまは、法華経の最初のほうで、大勢の聴衆の中で一緒にお釈迦さまの教えを聞いている方々として登場します。真ん中が明星天子、左右に日天子、月天子が並びます。今では東京はビルが建って明るくなってしまいましたけど、昔は朝方になると、昇ってきた太陽の明かりと、うっすら残っている月と、明けの明星の3つの光が一緒に見えました。毎月17日の夕方から23日の暁までの間、夜通しお経を上げる「七夜待(しちやまち)」という修法をしたという記録が残っています。

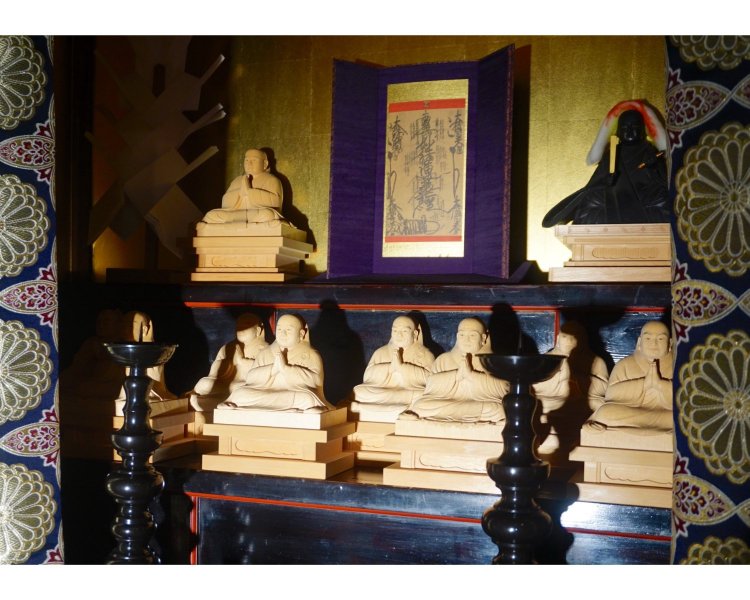

反対側の左の間には、「九老僧(くろうそう)」と呼ばれるお坊さんの木像が。

森部さん:山門の脇に「九老僧安置」と書かれた石碑が立っているんですが、お寺のどこを探しても九老僧がなかったんです。それなら九老僧を作ろうということで、平成25年に3代目の九老僧を再興しました。日蓮聖人には直弟子が6人いて、その中に鎌倉などを中心に護っていらっしゃった日朗上人(にちろうしょうにん)がいるのですが、その日朗上人の9人のお弟子さんが九老僧です。九老僧の中には、京都に教えを弘めた日像上人(にちぞうしょうにん)がいます。

本堂にはまだまだ気になる像が。こちらの日蓮聖人像、実は他のお寺でお見かけする日蓮聖人像と少し違ったところがあるそうで……?

森部さん:こちらは、池上本門寺から寄贈された日蓮聖人像です。日蓮聖人像は右手に笏(しゃく)や数珠を持っていることが多いのですが、池上の聖人像は払子(ほっす)という仏具を持っているんです。

本堂にお祀りされる御朱印の版木

本堂には、2体の弁天さまがお祀りされています。こちらは二臂(にひ)の弁天さまです。

こちらは八臂の弁天さま。8本の腕を持ち、さまざまな道具を手にしています。

そのお隣に、木の板のようなものが安置されているのが目を引きます。

こちらは、弁天さまの姿を写した版木なのだそう。この版木を縮小した印をいただける御朱印も頒布されています。

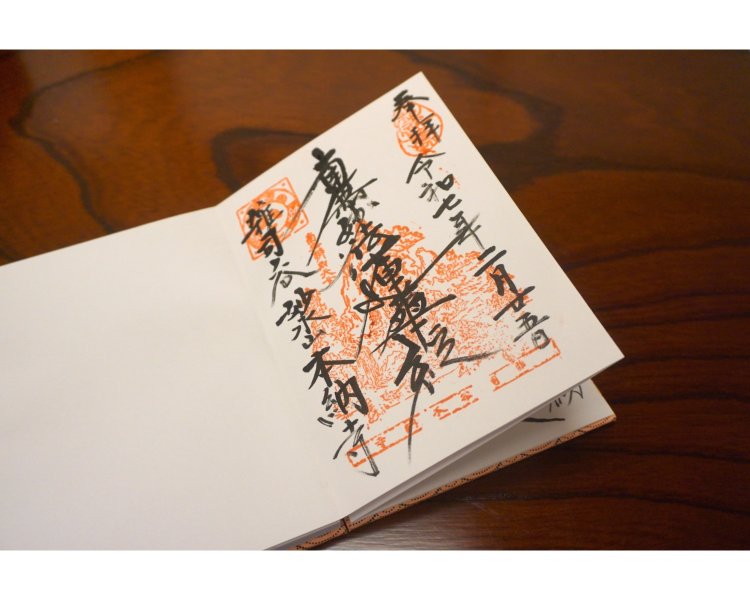

こちらがその印です。

「スタンダードな御朱印を心掛けています」と森部さん。

弁天さまの姿に、力強い「南無妙法蓮華経」の文字をいただきました。立体の像や版木の実物を見せていただいたときの気持ちが、こちらの1枚にギュッと凝縮されているような奥行きを感じました。

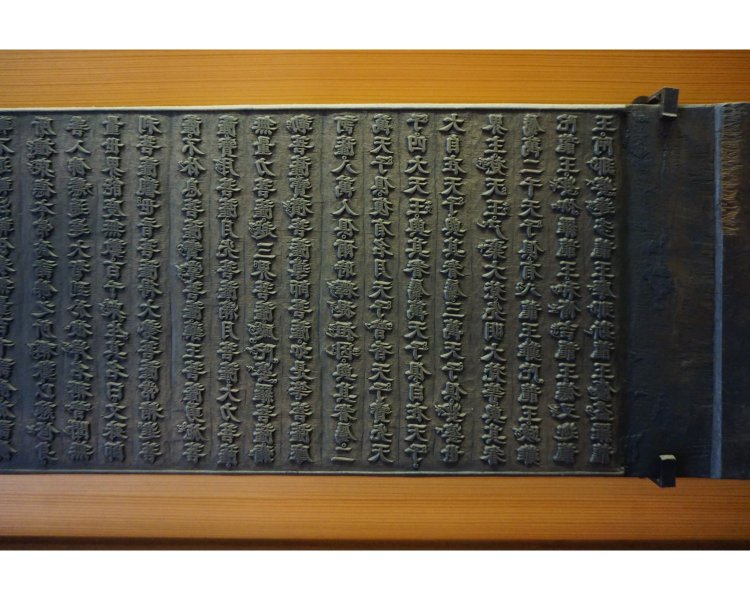

御朱印の版木に続き、江戸時代のものだと推定されているという貴重な法華経の版木も見せてもらいました。

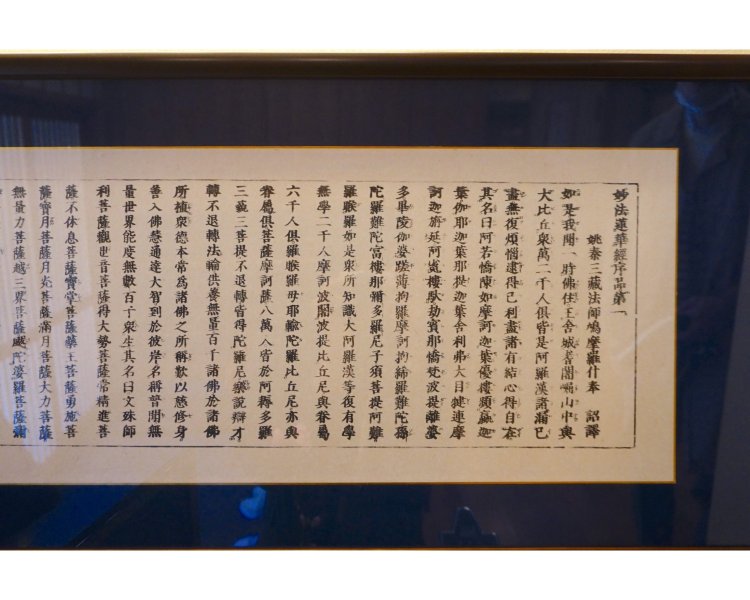

その版木を用い、浮世絵の摺師が仕上げたのがこちら。

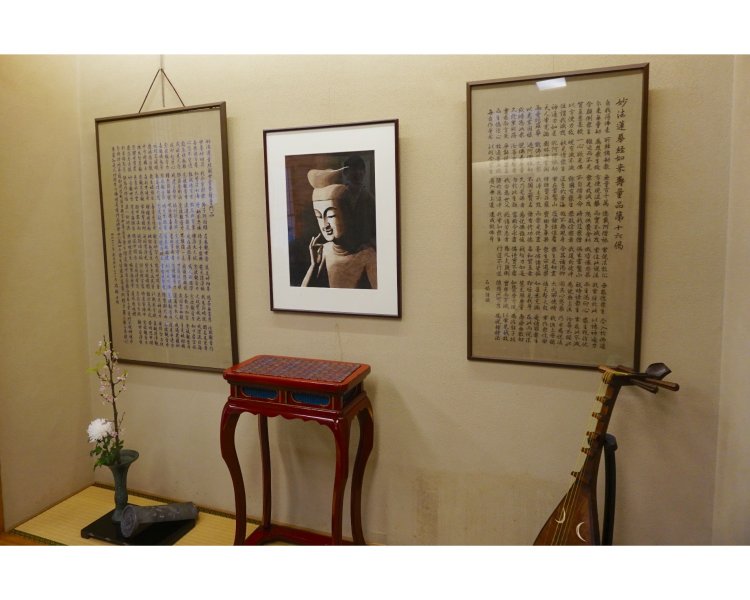

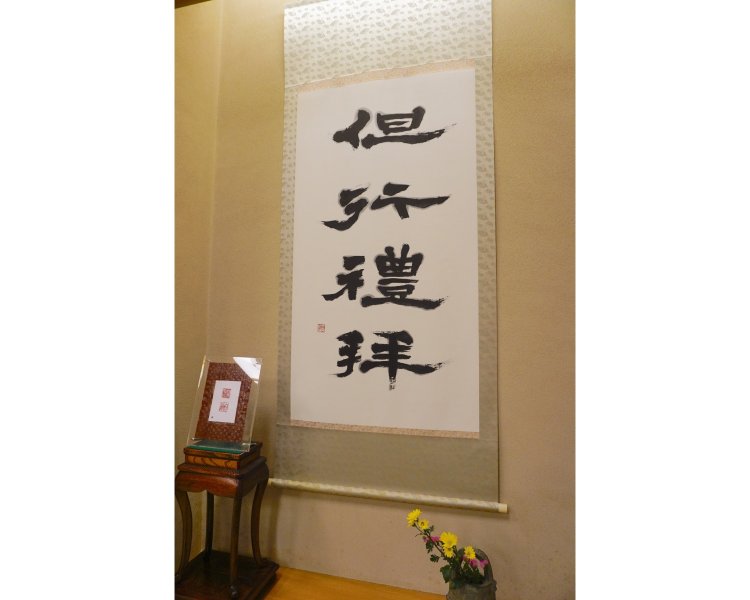

また、本納寺の住職は代々書をたしなまれる方々だそうで、お寺にはさまざまな書が掲げられています。昔の鬼瓦に守られ、法華経の研究者として知られる33世住職の兜木正亨(かぶとぎしょうこう)師をはじめ、32、31世の住職の書が並んでいます。

客間には、檀家であった大野石楠氏の刺繍によるお経も。

同じ部屋に、森部さんの書も掲げられていました。

森部さん:この言葉は「たんぎょうらいはい」と読みます。法華経には、人に石を投げられても、棒で叩かれても、あらゆる人に礼拝をするという常不軽菩薩(じょうふきょうぼさつ)が描かれています。人は仏性(ぶっしょう)を持っていて、みんな仏になるので、自分をバカにする人や苦しんでいる人に会っても、「あなたは仏になる人だから」と言って礼拝をしたといわれています。

誰でも参加OK!写経会などさまざまな行事が

本納寺には、仏教の伝統的な修行をはじめ、一般の方も参加できるさまざまな催しが。こちらの一室では、書家の方のご指導の下、写経会(しゃきょうえ)が行われます。

森部さん:写経は修行なので、字の上手い下手は関係ないのかもしれないですけど、どうせやるなら上手くなったほうがいいよねということで、会の後半では先生に字の指導もしていただく形になっています。年の暮れにはみなさんの写経を納経してもらって、お経を上げています。

こちらは、4月と11月に行われる信行会(しんぎょうえ)。本堂で「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えるほか、法話や、各界で活躍する方々による講演も。回によってはお寺を飛び出してみなさんでお散歩に繰り出すこともあるそう(写真提供=本納寺)。

また、ユニークなのが「落語教室」。落語はお寺での法話がルーツともいわれ、お寺を会場とした落語の公演はお見かけしますが、お寺で落語のレクチャーまでしていただけるというのはとても珍しいのではないでしょうか(写真提供=本納寺)。

森部さん:4代目の三遊亭萬橘(さんゆうていまんきつ)師匠が襲名するときに、2代目のお墓が本納寺にあるということで訪ねていらしたんですね。そこで初めて知り合って、「僕に落語を教えてください」というところから始まった会です。

さらに、子供科学実験教室や、ディジュリドゥという珍しい楽器の奉納演奏なども。1つのお寺でこれだけさまざまな取り組みをされるのは、とても大変なことのように思います。

森部さん:もう全てご縁なんですよね。私の力ではこんなふうにはできないので。人から「こういうのない?」「やりましょう」と声をかけられたりして、つながっていったものなんです。写経会や信行会のような修行と、楽しんでいただくことが目的のイベントを分けてはいますけれど、どちらにも通じるものはきっとあるんだろうなと思っています。

森部さん:みなさんが楽しくなるため、心安くなるために役に立てたらと思っています。仏さまとお檀家さんの間にあって、少しでも仏さまとお近づきになってもらうための手助けをするのが私たちの役目だと思っています。

次回は、神楽坂の宗柏寺さんに伺います!

森部達彦さんプロフィール

日本大学卒業後、住宅メーカーに就職。その後退職し、出家得度。

立正大学にて仏教を学ぶ。

日蓮宗修法師、日蓮宗声明師。2007年第35世住職となる。

学生時代に培ったサッカーを通じて、東南アジア諸国のスクールを訪問し、サッカーゴールを寄贈するなどの仏教支援活動を続ける。

2024年まで16年間地元中学のサッカーチームでコーチを務める。

本納寺ホームページ http://www.honoji.or.jp/

本納寺Instagram https://www.instagram.com/hon.noji/

取材・文・撮影=増山かおり