驚きと懐かしさを体験できる。日本の昭和30年代

『たばこと塩の博物館』は、押上(スカイツリー前)駅から徒歩12分ほどの場所にある。2015年に渋谷公園通りから移転してきて、今年で10年目を迎える。「最近ではデートスポットになったのかと思うほど、若いカップルの来館者も多いんですよ」と話すのは、学芸員の青木然(あおきぜん)さんだ。

特別展は「暮らす」「働く」「遊ぶ」の3つのテーマで「昭和30年代の暮らし」を紹介している。「シニア世代なら『懐かしい』と感じてもらえると思いますし、若い方たちは『こんな風に暮らしていたのか』と驚くかもしれません」と話す青木さんに同行してもらいながら、特別展を巡った。

「暮らす」家事に変化をもたらした商品あれこれ

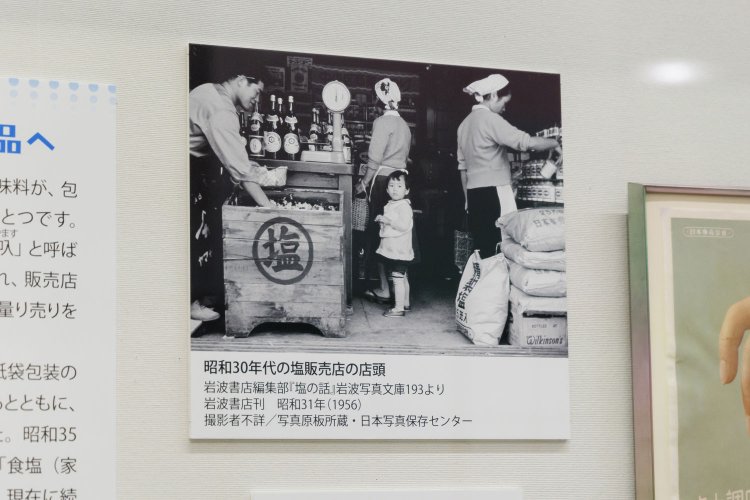

最初のテーマは「暮らす」。展示室入り口近くに展示されているのは塩にまつわる資料だ。

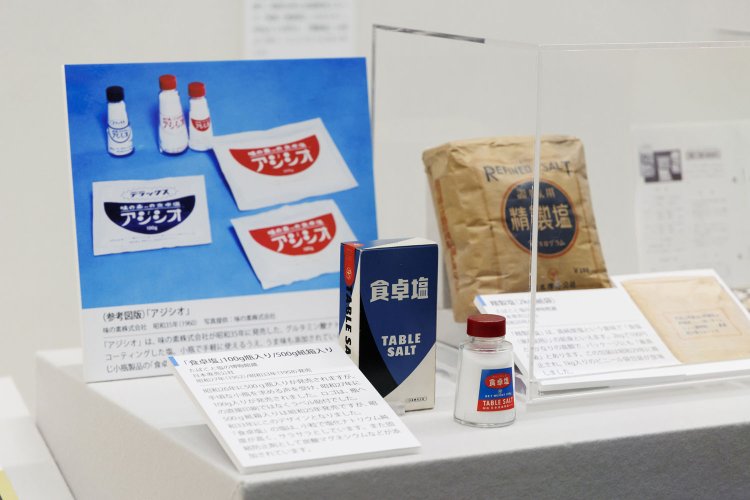

「写真に塩と書いてある大きな木箱が写っていますよね。あの中に塩がどっさり入っていて、その都度量って販売していました。昭和30年代は、この量り売りから個包装への転換が起こった時代です」

100g瓶入りの食卓塩は、昭和20年代に発売されて30年代に急速に普及。「家庭で洋食を作る機会が増えてきたのが30年代です。ハムエッグや生野菜を食べるようになったことから、食卓で調味をすることが増え、食卓塩も広がっていきました」。

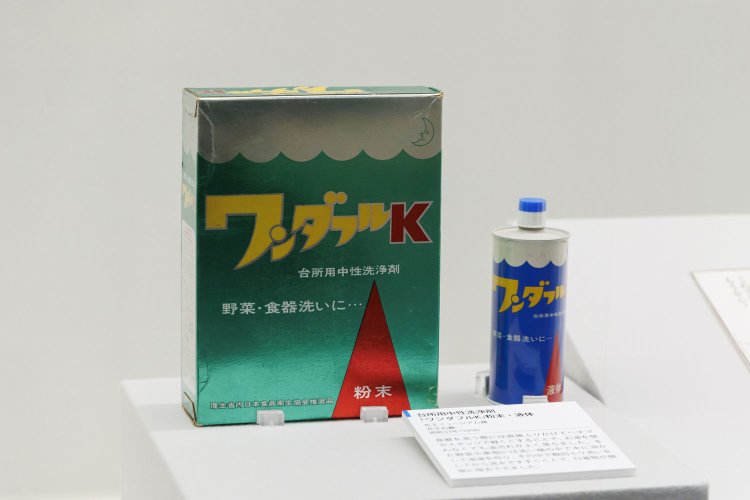

洋風のメニューが登場したことで、変化が起きたのは調味料だけではない。家庭でハンバーグやコロッケなど洋風の料理を作るようになると、食器の汚れ方も変化。油汚れにも対応できる洗剤など、新たな特徴をもったものが登場する。

当時の花王石鹸からは台所用の洗剤「ワンダフルK」が発売されるが、パッケージには「野菜・食器洗い」と書かれている。えぇっ? 野菜も洗剤で洗っていたの?

「野菜もしっかり洗剤で洗うことを、当時は国が推奨していました。今と違って農薬も安全なものばかりではなく、寄生虫の心配もあったことが理由です」

「暮らす」のコーナーには「- いと(わ)しき手間たち -」というサブタイトルが付いている。今は当たり前になっている家電やガス機器が登場する以前、家事は重労働だった。その家事負担の軽減に大きく貢献したのは、昭和30年代に普及した電気洗濯機だろう。昭和32年頃に製造された三菱電機の電気洗濯機が、たらいと洗濯板の組み合わせと見比べられるように並べられている。たらいと洗濯板で洗濯する映像も上映されていて、真似をしたら全身が筋肉痛になってしまいそうな様子だった。

「働く」スマートにかっこよく業務も通勤も効率化

「働く」のコーナーでまず目に入るのは昭和20年代前半の郵便局員の制服。“ジャケットに隠れて見えない部分”は省略されたワイシャツが展示されている。終戦後の物資が限られていた時代、最大限に工夫していた人々の柔軟さがこの展示から見て取れる。

「時代は少し下り、昭和30年代になると経済成長で郵便量が増えました。その中で郵便物を効率的に仕分けができるようにと登場したんですよ」と青木さんが紹介するのは、現在とほぼ同じ、四角くて2つ口のあるポストのミニチュア展示。

赤い丸型ポストこそが「昔の郵便ポスト」だと思っていたが、四角いポストが登場したのは昭和36年(1961)のこと。すでに60年以上の歴史があって、昭和30年代に生まれた効率化のアイデアが今も続いていることに感心してしまう。

サラリーマンとして働く人が増える一方、都心では住宅不足が続き、郊外から都心に電車で通勤する人が増えたのもこの頃。昭和37年(1962)に、東武鉄道は伊勢崎線が営団地下鉄(現・東京メトロ)日比谷線との相互直通運転を開始した。「東武伊勢崎線沿線の人たちが都心に出るには、それまで北千住で乗り換えなければいけなかったのが、1本で出られるようになりました。これは大きな変化だったそうです」。

このコーナーには、郵便貯金や保険のポスターも並べられている。より豊かな生活をしたいと勤勉に働く人たちは、お給料やボーナスを貯金し、生命保険に加入。お金が貯まるとビジネスウオッチやガスライターを、今でいう「自分へのごほうび」として購入した人もいたようだ。

フィルター付きたばこが登場したのもこの時代。それまで主流だった両切たばこと異なり、フィルターが付くことで口にたばこの葉が入らず、よりスマートに喫煙できるとヒットした銘柄が「ハイライト」。

「ハイライトのパッケージはイラストレーターの和田誠さん(1936~2019年)が手掛けています。おしゃれなデザインで、若々しいイメージで売り出していたようです」

中高年に好まれるイメージを持つハイライトが、当時は若者に向けて売り出されていたことに驚き。「今日も元気だ たばこがうまい!」など、どこかで聞いたことがあるような名キャッチフレーズの多くがこの時代に生まれた。

「遊ぶ」流行語はレジャー。おしゃれして外食や旅行に

最後のコーナーは「遊ぶ」。

「30年代の後半になってくると、それまで生活でいっぱいいっぱいだった人たちが余暇を楽しむ時代になります。“レジャー”という言葉自体が流行語になったんですよ」

東武では、昭和31年(1956)から浅草から日光まで2時間以内で到着できる特急電車が運行されるようになった。昭和35年(1960)に登場したデラックスロマンスカーには、乗客が好きな音楽がかけられるジュークボックスを備えたサロンルームまであって、旅の気分を盛り上げていた。

腕時計も実用一辺倒ではなく、女性を中心にアクセサリー要素を重視したファッションウオッチが流行し始めた。当時の女性用腕時計が展示されているが、今でも愛されそうなクラシカルで品のあるデザインばかりだ。

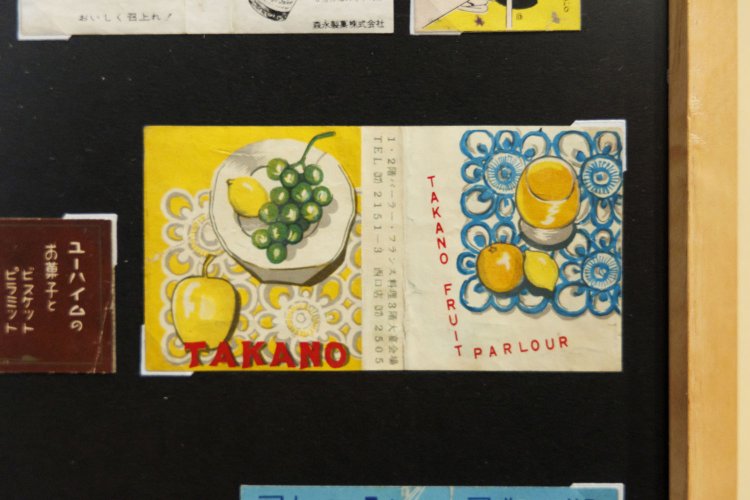

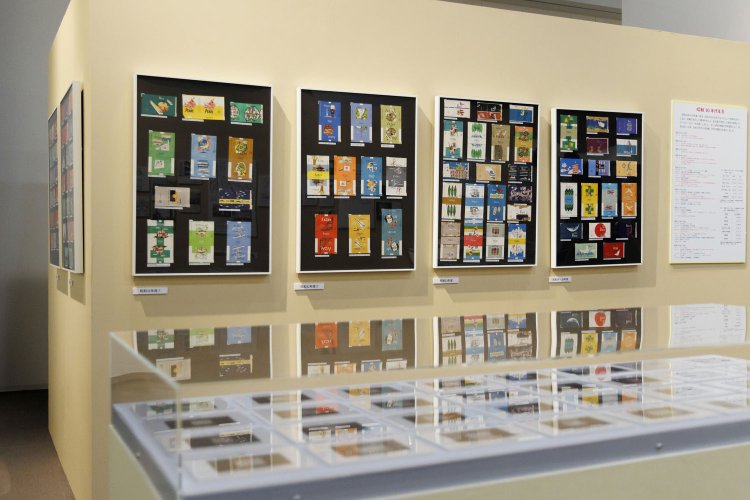

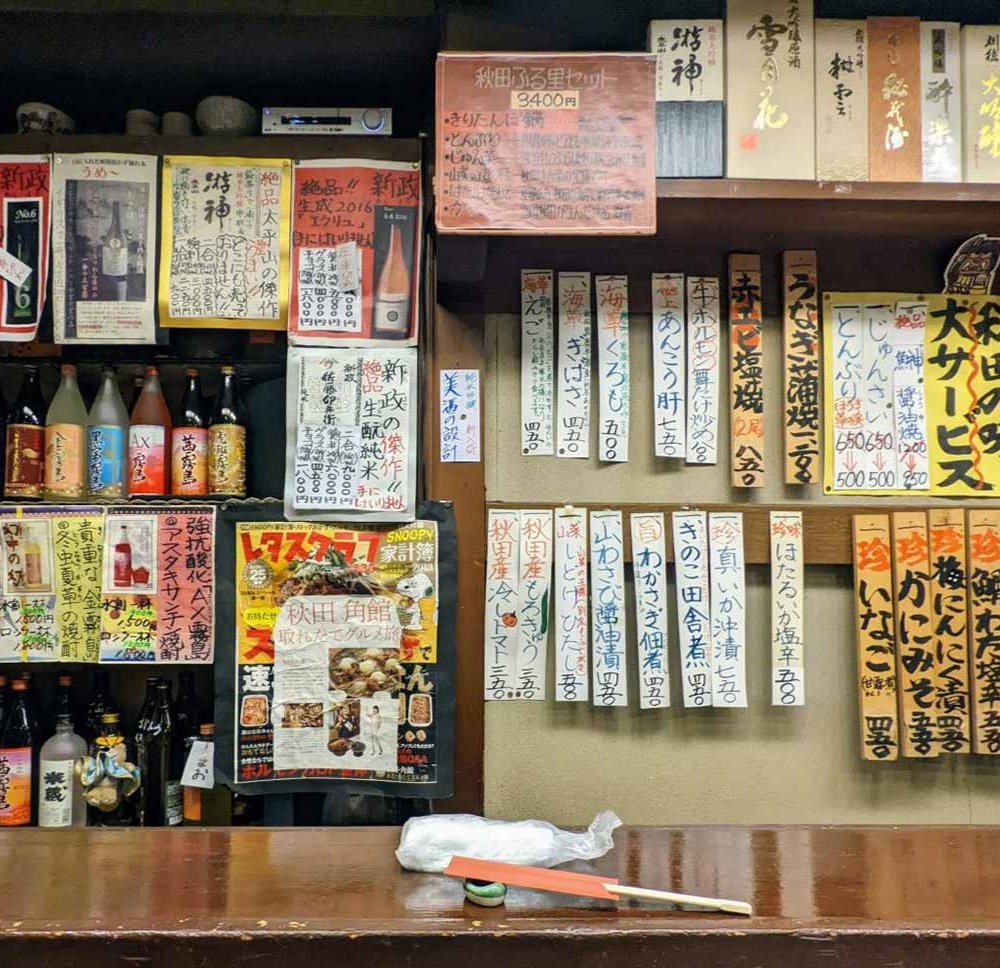

当時の人たちが、どんな遊びやお出かけをしていたのかを知る手掛かりとして展示されているのが、マッチラベルのコレクション。

「明治時代からメーカーの製品としてマッチは普及していましたが、昭和になるとお店などのノベルティとしてマッチが盛んに作られるようになりました。昭和30年代がそのピークです」

遊興施設や今もある飲食店など、さまざまなお店のマッチのラベルがある。それぞれ色合いやデザインが個性的で見ていて飽きることがない。

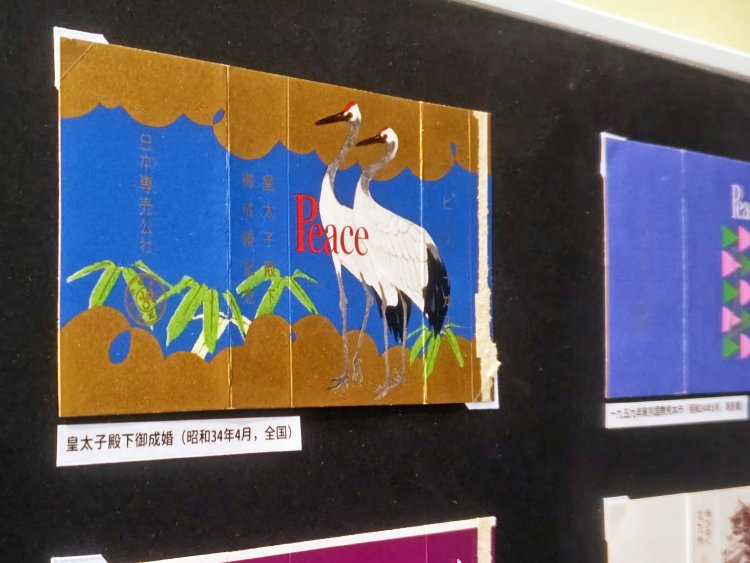

またデザインのおもしろさという点では、記念たばこと記念切手の展示も必見だ。昭和34年(1959)の皇太子ご成婚、昭和39年(1964)の東京オリンピックにまつわるデザインの切手やたばこは、スタイリッシュなものも多い。記念たばこは日本画家の川端龍子(かわばたりゅうし)によるもの、椎名林檎のアルバムジャケットでも有名なイラストレーター宇野亞喜良が手掛けたものもある。

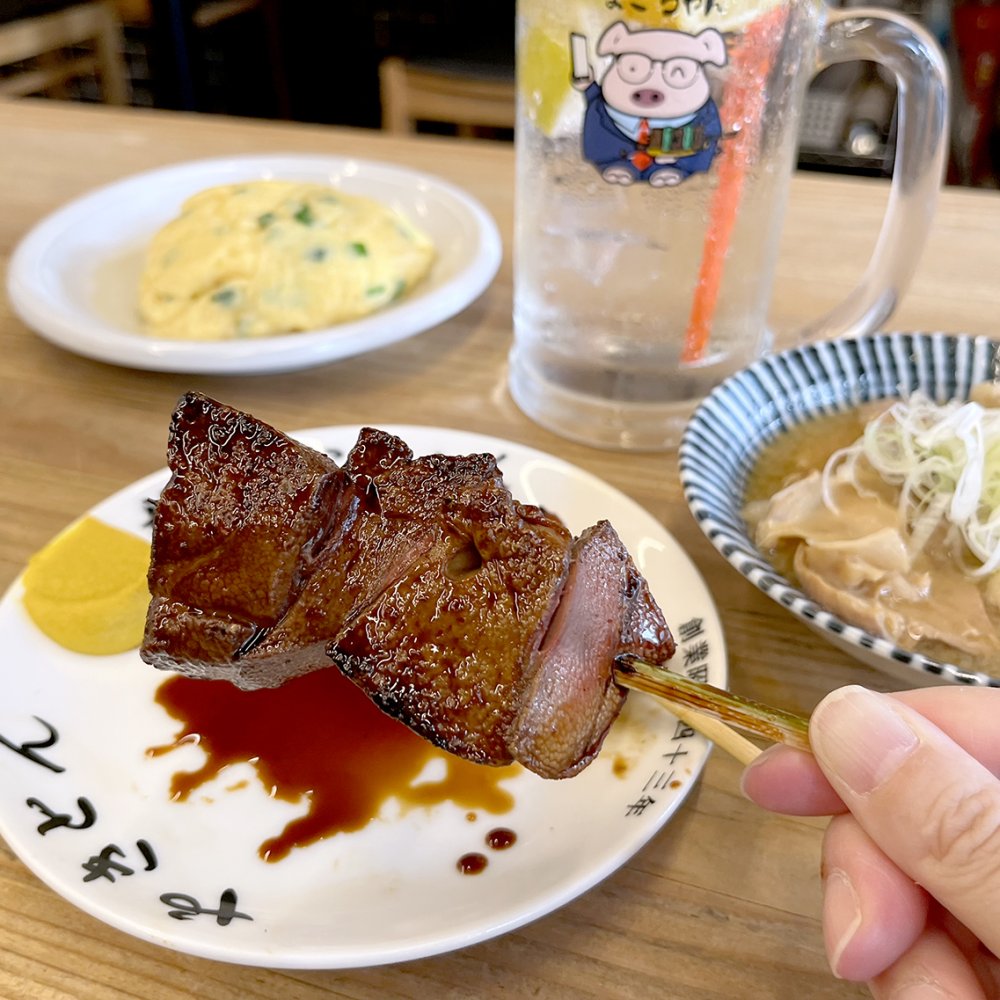

食のバラエティが広がり、家事や仕事が効率化され、熱心に働いて貯めたお金で旅行に行ったり、仕事帰りに仲間とお酒を楽しんだり。これからもっと暮らしがよくなるという希望に満ちた時代の空気が感じられる特別展「日常をつくる!企業博物館からみた昭和30年代」。

期間中は監修した各博物館の職員さんによるみどころ案内や、担当学芸員による展示解説も予定されている。初めて知って驚くこと、懐かしく感じること、どちらも楽しめる展覧会にぜひ足を運んでみよう。

イベント詳細 特別展「日常をつくる!企業博物館からみた昭和30年代」

開催期間:2025年1月18日(土)~3月23日(日)

開館時間:10:00~17:00(最終入館16:30)

休館日:月(ただし2月24日は開館)、2月25日(火)

会場:たばこと塩の博物館 2階 特別展示室(東京都墨田区横川1-16-3)

アクセス:私鉄・地下鉄押上(スカイツリー前)駅から徒歩12分

入館料:大人・大学生 100円 小・中・高校生・満65歳以上 50円

【問い合わせ先】

たばこと塩の博物館 ☏03-3622-8801

公式HP https://www.tabashio.jp

取材・文=野崎さおり 撮影=玉井幹郎