長雨の季節「梅雨」の語源は?

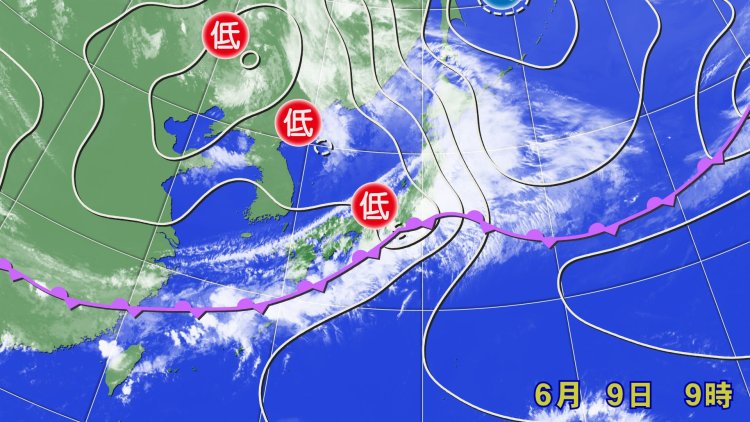

例年6月から7月にかけて続く長雨のことを「梅雨(つゆ)」といいますが、そもそもどうして「梅雨」と呼ぶのでしょうか?

梅雨の語源はいくつかあり、有力な説は「中国でウメの実が熟す頃に降る雨」という意味が日本へ伝わったとするものです。ほかにも湿度が高くなりカビが増える季節なので、カビを意味する「黴(ばい)」を取って「黴雨」が語源だとする説、くさるという意味の「潰える(ついえる)」から変化したという説もあります。

「錦雨」「篠突く雨」「じゃじゃ降り」……。いくつ知っていますか?雨を表す言葉

雨の多い日本には古くから数え切れないほどの雨を表す言葉が存在します。ジメジメとした梅雨は少し憂鬱だと感じる人もいるかと思いますが、雨は水不足を解消したり、程よいお湿りとなって空気を潤してくれたり、なくてはならないものでもあります。

日照り続きの後に作物を潤す雨を「恵雨(けいう)」、「慈雨(じう)」、「錦雨(きんう)」などと呼び、雨を宝のようにたたえ喜ぶ言葉も多く生まれてきました。

また、「涙雨」(深い悲しみの涙が降るように感じられる雨)や「快雨(かいう)」(気分をサッパリさせてくれる雨)のように心情を表す言葉も数多く、雨を眺めていると何だか自分の心の動きとリンクしているのではないかと感じることはありませんか?

「篠突く雨(しのつくあめ)」(篠竹の束を突くように、強く激しい雨)や「縦洪水(たてこうずい)」(空から大雨が激しく降りそそぐこと)のように、強まる雨を風流に言い表した言葉もあります。縦洪水は山梨県・南巨摩地方や長野県・諏訪地方などの地域の呼び方で、河川が氾濫して平面に広がる洪水に対して生まれた言葉だそうです。ちなみに、私の地元の関西地方では、強まる雨のことを「じゃじゃ降り」と呼びます。

このほか、ごくせまい地域に一時的に降る「にわか雨」のことは、「私雨(わたくしあめ)」といい、「箱根の私雨」や「丹波の私雨」などのように地域の名を付して使われてきたようです。一説によると、ハワイではにわか雨のことを「パイナップル・シャワー」と呼ぶこともあるのだそうです。皆さんのお住まいの地域でも独自の雨の表現はありませんか?

「ゲリラ豪雨」「線状降水帯」。危険な雨を知らせるキーワード

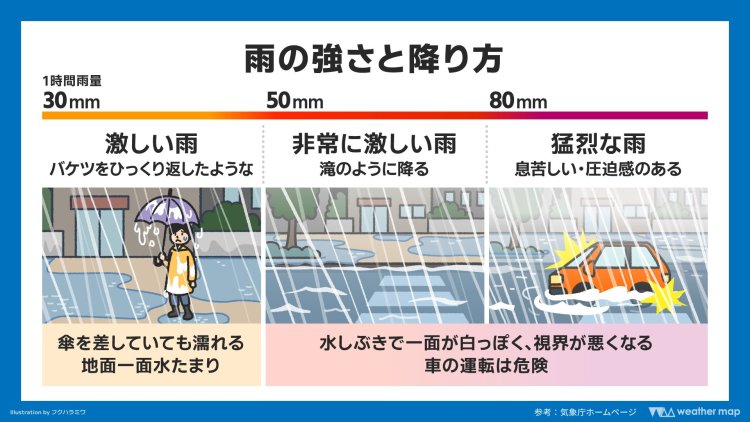

風情のある美しい言葉が存在する一方で、雨への警戒を呼び掛けるために作られた危険な雨を表す言葉もあります。気象庁では「雨の強さ」を表現する用語を1時間に降る雨量によって定義しています。

たとえば、「激しい雨」はバケツをひっくり返したように降る雨で、傘を差していても濡れるほどの降り方をします。

「非常に激しい雨」になると、傘がまったく役に立たなくなる雨となり、まるで滝のようにゴーゴーと降るイメージです。

「猛烈な雨」ともなると、息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じるほどです。

このほか、近年、雨の降り方が激しくなってきていることを受けて新たに生まれた言葉があります。たとえば本格的な夏が近づくと「ゲリラ雷雨」や「ゲリラ豪雨」という言葉を耳にする機会が増えると思います。

気象庁やNHKの気象情報では「局地的な大雨」などと言い換えて使用しますが、神出鬼没に雨雲や雷雲が沸き立つイメージとよく合っていると一気に世間に広まりました。上空に寒気が流れ込んだり、地上付近で暖かく湿った空気が流れ込んだりすると、大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達し、突如、大雨をもたらすことがあります。

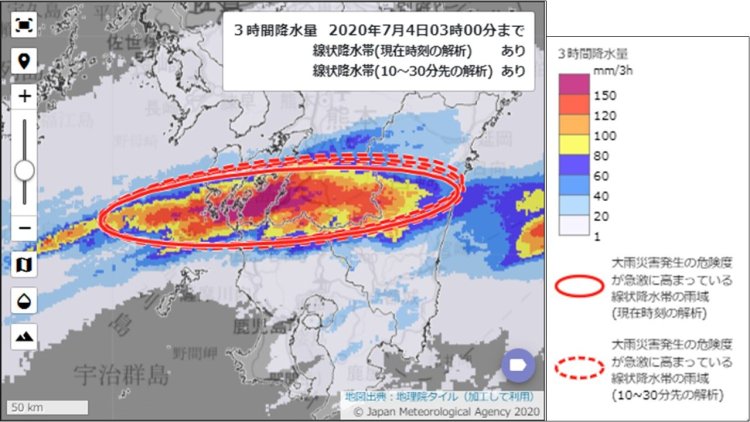

「線状降水帯」も近頃の経験したことのないような豪雨が増えている背景から広まりました。文字通り、線状に連なる発達した雨雲のかたまりのことで、数時間にわたって集中豪雨を引き起こす危険性があります。こうしたキーワードが、ニュースや気象情報で出てきた時は、お散歩は禁物です。雨は時に命を脅かす存在となることも忘れず、安全なお散歩を楽しむために気象情報を活用して自然と上手に付き合っていきたいですね。

文=片山美紀 写真=片山美紀、ウェザーマップ、気象庁、写真AC

参考:倉嶋厚監修『雨のことば辞典』講談社