坂と横丁の街なのだ

浅草や谷中同様、“和”を感じさせる街でありながら、一歩踏み込めば、フランスやイタリアの香りが漂う不思議な街。縁日で有名なお寺の向いの路地を入っていくと超渋い酒場、その並びにお隣はオーセンティックバー、その向かいにガレット屋という多彩なスポットが次々に出てくる。つかみどころがない。そもそも「神楽坂とはどこか」ということ自体、意外とむつかしい。

中心になるのは神楽坂通り(正しくは早稲田通り)で、東の端は外堀通りの神楽坂下。そこから神楽坂上、牛込天神町を通り、外苑西通りとぶつかる弁天町交差点あたりまでが西の端。と、中心線ははっきりしているのだが、そこから広がる街の境界線がむつかしいのだ。

北は坂から目白通り、つまり東五軒町や西五軒町赤城下町あたり。南は牛込中央通りと大久保通り、銀杏坂通りあたりだろうか?

この曖昧さは、ほかの街にはない、武家屋敷由来の独特の区割からきているのだが、実は神楽坂散歩で愉しいのはこの細い道、つまり横丁や路地である。というわけで代表的な横丁を紹介しよう。

何といっても「兵庫横丁」の石畳が美しい。この短い道沿いに名酒場『伊勢藤』や、多くの作家を缶詰にした名旅館『和可菜』など老舗が多数集まっているのは偶然ではないだろう。

「芸者新道」、「かくれんぼ横丁」は石畳と黒塀が印象的、芸者さんの稽古場を兼ねた見番のある「見番横丁」、その横の「小栗横丁」といずれも風情があるが、おすすめは小栗横丁から熱海湯へと続く短い階段。見つけにくさも含め、この短い階段には、神楽坂散歩の愉しみがぎゅっと詰まっている感がある。

坂下、つまり飯田橋駅に近い「神楽小路」「みちくさ横丁」は庶民的、「毘沙門横丁」横の石畳、奥の「藁店(わらだな)」すべての道に特色がある。

坂道もきりがない。東京教会横の「庾嶺坂(ゆれいざか)」、アンスティチュ・フランセ脇の「逢坂(おうさか)」、連なる「新坂」、そのほか「袖摺坂(そですりざか)」「朝日坂」などなど歴史や物語ある坂ばかり。そういう意味で神楽坂以上の街は東京にはないといっていい。

由緒正しき神社仏閣ばかり

横丁、坂道とともに神楽坂で重要なのは神社仏閣。坂上にある「毘沙門天 善国寺」は赤い門と本堂が印象的なランドマーク。江戸時代には縁日でにぎわい、明治中期にはここに夜店が出ていたという。虎を象った狛犬も名物だ。

その先の「安養寺」も由緒正しい寺。江戸切絵図を見ると、この寺の前に門前町が形成されていたことがわかる。

神社の筆頭は牛込の総鎮守「赤城神社」。以前はいかにも鎮守の杜といった風格ある古社だったが、2010年に建築家・隈研吾による再生プロジェクトでガラッと変わった。瀟洒(しょうしゃ)に新築された本殿の横におしゃれなマンションが建ち、1階にはガラス張りのカフェが入り、そしてサンリオキャラクターのような狛犬が鎮座……と、あきれるほどきれいで解放的になった。本当にこれでいいんだろうかと思うぐらいに。

神楽坂通りからちょっと離れているが、筑土八幡神社は対照的に厳かな雰囲気が味わえ、おすすめだ。

雑貨と本の街

和のイメージと相性がいいのだろう。神楽坂は個性的な和雑貨の店が多い。

『但馬屋源四郎商店』は、夏目漱石が通ったという、ため息の出るような老舗。オリジナルの原稿用紙はそれ自体博物館の展示を見るようだ。

生活雑貨ではセレクトのセンスのいい『jokogumo(ヨコグモ)』の存在感がピカイチ。驚くほど小さい店だが、行くと必ず何か買いたくなる。作家ものでは裏筋の『コハルアン』がおすすめ。比較的リーズナブルだが、みれば絶対使いたくなるお皿や茶わんが出迎えてくれる。

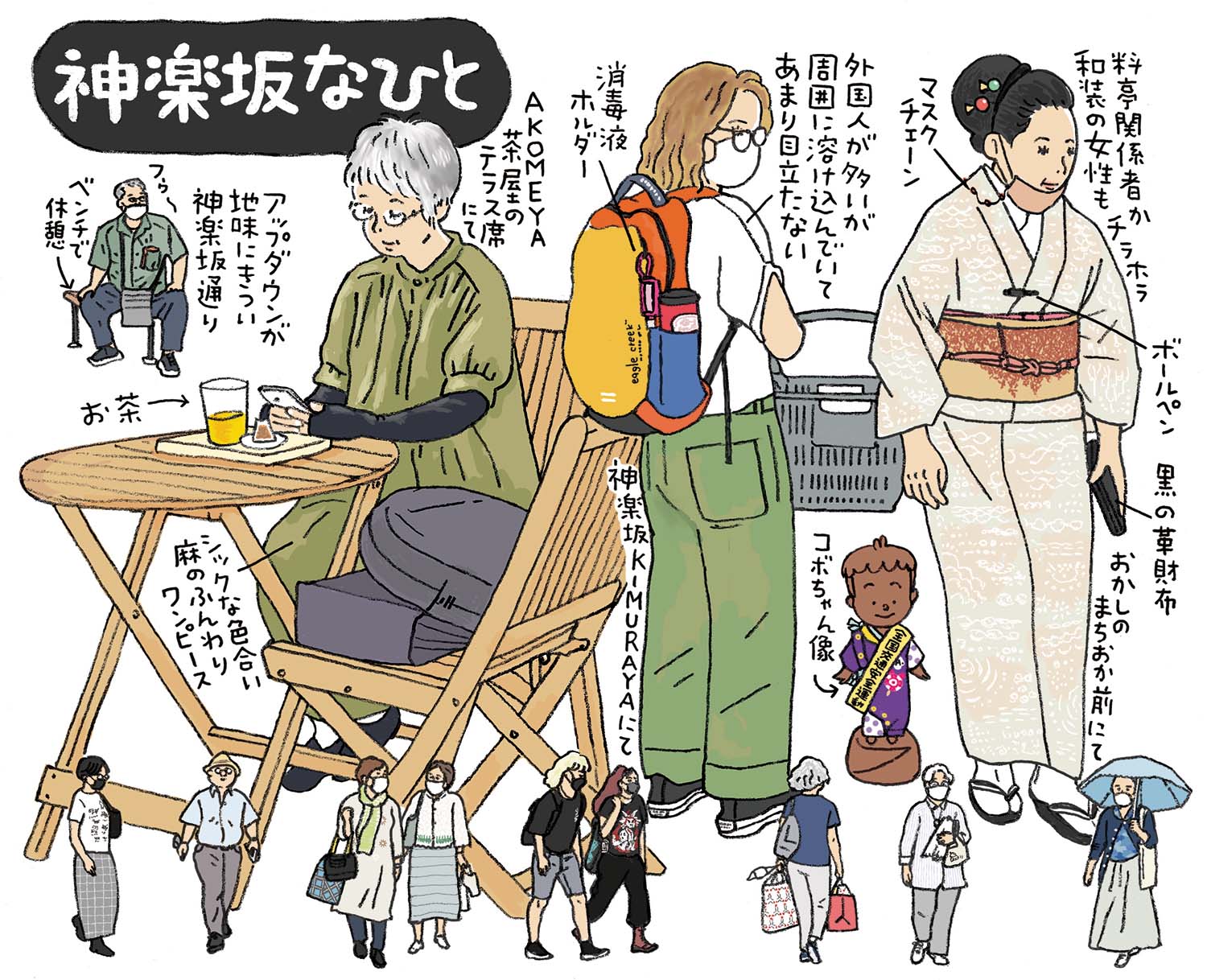

新潮社や音楽之友社がある割に大きい書店のない街だが、ここ10年ほどで本の街のイメージの定着したのは、やはり『かもめブックス』の功績が大きい。

校正を手掛ける会社・鴎来堂が母体の書店で、選書はさすがのひと言。「小さく、こまやかな営み」という棚にサリンジャーや小田嶋隆、「いつもの日々、新しい気持ち」には今村夏子や乗代雄介が並ぶ。カフェスペースで供されるコーヒーは妥協のない本格派だ。地域に根差した老舗『文悠』は最近地下にレンタルオフィスを併設した。

新潮社の巨大倉庫を改装し、2014年に登場したのが『La Kagu(ラカグ)』。現在、1階は「AKOMEYA TOKYO」のフラッグシップ、2階はレンタルスペースで新潮社の新刊イベントを定期的に行っている。こちらも設計は隈研吾、当然あきれるほどかっこいいのである。

一筋縄ではいかない神楽坂グルメ

神楽坂に来たならば、どうしても寄っておくべき店がいくつかある。いいとか悪いとか、うまいとかまずいとかを超越した、とにかく一度は行くしかない店である。

まずは『蕎楽亭(きょうらくてい)』。いつも並んでいるそばの名店だが、ガラス張りになった石臼で毎日会津産の玄そばを製粉する。丁寧な仕事というのはこういうことを言うのだと納得できる。

『伊勢藤(いせとう)』は1937年(昭和12)創業の東京で一、二を争う名酒場。一汁三菜と日本酒をさくっと愉しむ場だが、内装も風情も完璧。何度訪れても背筋がピンと張る。

『サンルーカルバー』も当代きってのバーテンダーが日本一おいしいカクテルを作ってくれるすごい店だが、不思議と敷居は高くない。

1949年に建てられた古民家を改装した居酒屋『カド』も唯一無二の存在感。座敷のメニューはコースのみだが、土間部分で立ち飲みも愉しめる。

『たつみや』はジョン・レノンも来たといううなぎの老舗。渋い醤油味のタレが個性的で、昭和のまま時間が止まっている感じがたまらない。

フレンチの名店も多いが、ランチなら『ル・ブルターニュ』を選んでおけば間違いはない。ここのそば粉のクレープ=ガレットを日本で初めて紹介した草分けでもある。

とんかつ好きの和食職人が始めた『神楽坂 とんかつ 本家 あげづき』も行列店。「南の島豚」のロースは艶やかなピンク色の断面がたまらない。

街中華の名店『龍朋』はいつも並んでいる。人気はチャーハンだが、とろろラーメンという一見イロモノのようなメニューが結構いけている。ラーメンでは『伊太八』も有名店で、酒にあうメニューが豊富なのもうれしい。

喫茶店では『コパン』がいい。地域密着型ドトールのような店で、コーヒーもナポリタンもシュークリーム安くてうまくて文句なし。裏通りの『トンボロ』も愛すべき純喫茶だ。また、坂下にある『不二家』では全国で唯一ペコちゃんを象った今川焼き「ペコちゃん焼き」が食べられる。

ざっくり神楽坂の歴史

神楽坂がはっきりと歴史に名を刻むのは江戸時代。当時、この坂は上州道と呼ばれ、江戸から川越方面へ直結する道だった。三代将軍家光はこの道を通って敵が攻め込まぬよう、外堀との境に見附を置き、道に段差をつけるなど整備を施し、道の周囲に旗本・御家人の屋敷を配置(その区画に沿って残っている小道が現在の横丁)。その後も吉宗の享保の改革、松平定信の寛政の改革時にそれぞれ再開発が行われ、賑わいが生まれていったという。

明治以後は鉄道も敷かれ毘沙門天の縁日が人気となり、坂は元祖・山の手商店街となった。そして明治の終わりごろまでに花街が形成される。当時東京に6つの花街があったとされるが、関東大震災で他の5つの花街は壊滅的被害を受け、唯一山の手にあった神楽坂が活況を呈することになった。戦前は陸軍、戦後は防衛庁がおかれたことも花街の繁栄の一助となったようだ。

そして1952年、東京日仏学院(現・アンスティチュ・フランセ)が開館。渋沢栄一と外交官で脚本家のポール・クローデルらが作った日仏会館の語学学校であるが、ロラン・バルト、レヴィ・ストロース、ジャック・デリダ、ジュリエット・ビノシュなど錚々たる顔ぶれが講演を行いフランス文化発信施設となる。さらに神楽坂の坂道がパリ、モンマルトルの坂に似ているとのことで、まずフレンチの店、ゼロ年代以降はイタリアンも増え、神楽坂は在日欧米人の社交場ともなっていった。

神楽坂の人口が増えている?

元祖山の手で、門前町で、花街で、軍のお膝元で、ヨーロッパ文化漂う街で、と様々な理由で栄えてきた神楽坂だが、どうも近年再び人気が高まっているようだ。というのも今回、この記事を書くにあたって何度か神楽坂を訪れるうち、運よく赤城神社の子供神輿に遭遇した。その子供の数の多いこと!団地か?と思ったほどである。

地元のお母さんたちに聞いたところ、神楽坂界隈はここ10年ほどで次々とマンションが建ち、それがことごとく完売御礼。昨今いわれる”都心回帰現象”を象徴する街なのだ。新宿区立白銀公園をのぞいてみたが、確かに子供を遊ばせて立ち話するお母さんたちが多かった。

なるほど、この街の歴史と文化の多様性は、子供を育てる環境としては最高の選択肢の一つに違いない。

ただしある程度高収入のコミュニティだということも覚悟されたし。地元スーパー『KIMURAYA』や『よしやsainE』の値札を見ればよくわかる。

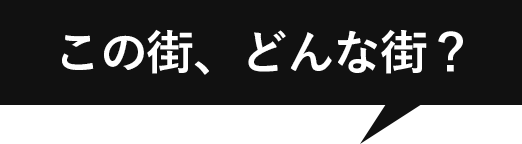

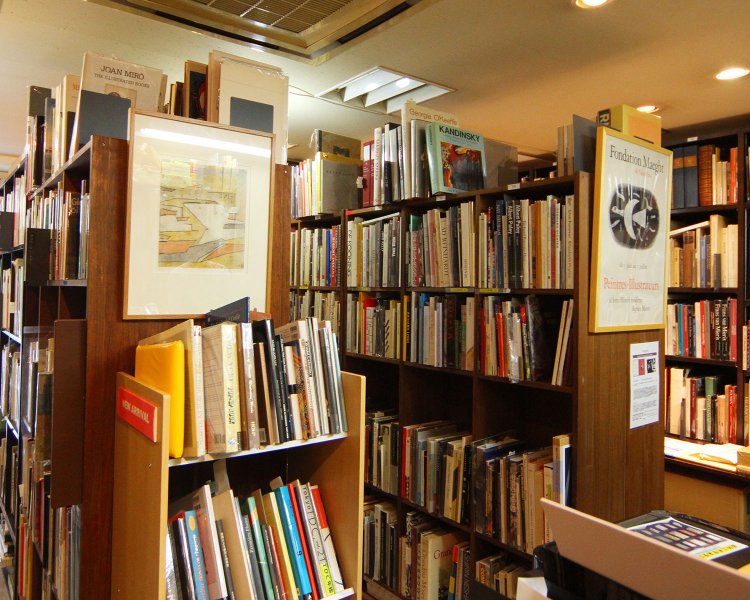

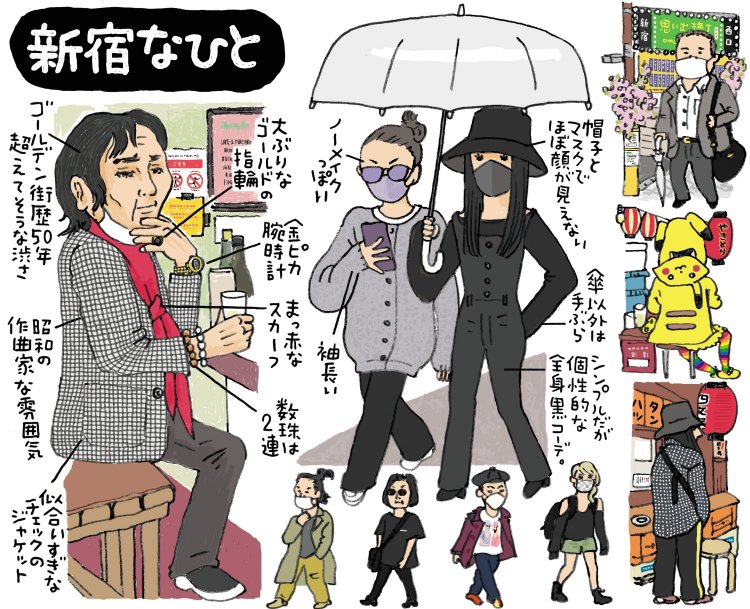

神楽坂にいるのはこんな人

やはり大人の街のイメージが強い神楽坂。高そうな服をシックに着こなせる、妙齢以上の女性の姿が目立つ。ガレットとシードルでランチして、和雑貨屋をめぐり、赤城神社でお参り、最後は『La Kagu』でお茶するのが定番コースだろうか。夕方からは和服姿の女性もちらほら。熱海湯や兵庫横丁で見かけると、なんだが得した気分になる。もちろん外国人も多いのだが、アジア系より欧米系の比率が多いのが特徴。でもあまりに普段着なので、逆に目立たないのが面白い。

つまり、渋谷センター街の対極にある繁華街、といったところだろうか。

取材・文=武田憲人(統括編集長) イラスト=さとうみゆき

文責=さんたつ/散歩の達人編集部