圧倒的な『サンスクエア』の存在感

地元民にとって、「町のランドマークは?」と問われれば、飛鳥山と『サンスクエア』、そして「ほりぶん」くらいしか思い浮かばない。区役所もあるが、それはひとまず置いておこう。

そもそも、ほぼ何もなかった土地柄ゆえ、明治以降は軍需工場が多く建てられた。調べたところによると、北区における旧軍用地の比率は国有地・私有地含め約10%! もちろん現在の23区内で最大だった。また、渋沢栄一のお陰もあって、製紙工場やその社宅なども多かった。役目を終えたそれらの跡地は、団地などの住宅や公園、図書館、商業施設へと整備され、現在の王子の街の礎となった。

先述した王子駅前の『サンスクエア』は十条製紙の社宅跡に建てられた日本製紙グループの商業ビルだ。ビルの脇にはひっそり「洋紙発祥之地」という石碑もあって、地味に歴史を感じることができる。

『サンスクエア』には、「東武ストア」やレストラン街のほか、ボウリング場、バッティングセンター、ゲームセンター、ゴルフの打ちっぱなし、「ヤマハ音楽教室」など、昭和な娯楽の殿堂となっており、京浜東北線からも見えるビル屋上のボウリングピンが象徴的だ。

物心がついたころから存在していたので、駅前にボウリング場があるのは当たり前だと思って育ってきたが、渋谷や新宿などの繁華街をのぞけば、そんな遊戯施設が駅前にあるのは郊外都市の特徴なんだと、大人になってから気づいて愕然とした覚えがある。俺はなんて田舎に住んでいるんだと……。

だがそれでも、2024年春に『サンスクエア』が大手デベロッパーに売却されるというニュースが飛び込んできてから心がざわついている。日本製紙黒字化の方策の一つだそうで、しばらくはこのままの形態が維持されるそうだが、いつか王子から『サンスクエア』がなくなるなんてことがあったら一体どうなるのか。われわれ王子の民は明治通りと北大通りの間をあてもなくさまよい続けるのだろうか。渋沢栄一の遺産の一つとして(でもそうでなくてもいいが)、この田舎っぽいにぎわいを王子に残しておいてほしいと切に願う。

意外にカルチャーの街でもあり

田舎感、といえば「ほりぶん」も半端ないアナログ感だった。

まっ黄色というド派手な外観、

自己主張が過ぎる大きさの店名看板。

2階への移動にエスカレーターなんてある訳もなく、当然、階段。

パートは高齢の方が多く「ぶあーぶあー」と息を切らせながら登っていた姿は、今も頭から離れないほど圧巻。

そんな「ほりぶん」も2022年に建て替えが決定、すでに建物は取り壊されていて、ガーン。

と、唐突に韻を踏んでみたのは、王子の有名人をお伝えしたかったから。最近の有名人として真っ先に名前があがるのは、ラッパーKOHHだろうか。荒川沿いにある豊島団地の出身で、生まれ育った団地を題材にした曲もある。歌詞の内容は想像にお任せするが、王子がどんな街だったかの一端は理解できるかもしれない。

王子出身の有名人として、自信を持って名をあげられる女優がいるのだが、本人が公表していないと思われるため、ここでは控えておこう。ちなみに私と同じ中学校出身。年代が被っていなかったことが本当に悔しい。あと6年遅く生まれていれば……。

出身ではないが、1994年から2017年まで、つかこうへい氏が北区の要請を受け「北区つかこうへい劇団」を主宰し、定期的に王子で公演を行っていた。子供心に王子で演劇なんかやるんだと思っていたが、意外にも文化的素地は今も引き継がれている。

20年ほど前に『王子小劇場』という、その名の通りの小さな劇場ができてから、若手劇団がよく上演を行っているのだ。都内の小劇場の中でも、劇場の取り組みに対して評価が高いのだそう。その近くには『BASEMENT MONSTAR』というイベントホールもあって、ライブやプロレス興行もやっている。一度プロレスを見に行ったことがあって、どんなに後列でもリングが間近なので、ものすごい迫力だった。これで映画館もあれば最高なのだが、ずいぶん前に「王子100人劇場」が閉業してからは、よそに行くほかなくなってしまったのが残念だ。

老舗が多いが、ラーメン屋も多い

食文化でいうと、創業は江戸時代という圧倒的な老舗がある。落語「王子の狐」に玉子焼きが出てくる『扇屋』だ。優しい味のくずもちで有名な『石鍋久寿餅店』の創業は明治20年(1887)、赤を基調におしゃれな外観のベーカリー『明治堂』も明治22年(1889)創業、『サンスクエア』のすぐ横にある持ち帰り専門の寿司屋『やすけ』、かき揚げとエビ天見事なそば屋『㐂久家(きくや)』も長年地元客に愛されている名店だ。

しかし、今の王子で特筆すべきはやはりラーメンだろう。一番のお気に入りは北口すぐの『らーめん えんや』。開店当初からの売りは塩ラーメン。昆布など魚介系の出汁がしっかりきいていて、飲んだ後の締めにもぴったり。これだけでも十分なのに、最近では激辛系ラーメンも出しており、常に好奇心を忘れないのも好印象だ。好奇心がありすぎて、一時期二郎インスパイア系に転身したときは大丈夫かと心配したが、戻ってきてくれてよかった。

忘れてはいけないのが『中華そば屋伊藤』。どこの駅からも離れているものの、ここのためにわざわざ王子に来る価値があるほど。濃厚な魚介スープは無化調で、一滴残さず飲み干したくなる。基本の「そば」だと、具がネギしかない潔さもステキだ。

その他、ビブグルマンに選出された『キング製麺』やエビ出汁の『八重桜』、2021年オープンの淡口(うすくち)豚骨ラーメン『空ノ色(そらのいろ)』などなど、新旧さまざまな店が林立しているので、好みに合わせてラーメン巡りも楽しんでほしい。

今どきのラーメン屋ではなく、昔ながらの中華そば屋『かいらく』も好きな店だ。なんてことはない普通の中華そばながら、毎日食べられる優しい味で、昼時は行列ができ、地元民に愛されていることが窺える。

ラーメン屋ではないが、『かいらく』のそばにある大衆食堂兼居酒屋『山田屋』は、わが人生史上最高の酒場だ(2021年より建て替えのため休業中)。開放感のある天井の高さ、割り物のソフトドリンクは自分で冷蔵庫から取ってくるシステム、嘘だろ?と目を疑う安さ……。

どちらも取材拒否店につき、詳細をお伝え出来ないのでご容赦を。居酒屋では、『宝泉』や『やまに』もおすすめだ。

飛鳥山、三つの博物館、そして都電荒川線!

一般的に王子のシンボルと言えばやっぱり飛鳥山公園ということになる。江戸時代、将軍吉宗の時代に1200本もの桜が植えられ行楽地となり、明治以降は渋沢栄一も居を構えたという一等地。2021年の大河ドラマ『青天を衝く』で観光客も増えた。現在、小高い山の上には『紙の博物館』『北区飛鳥山博物館』『渋沢史料館』の3つの博物館と、都電やSLの保存車両のある児童公園がある。

博物館はどれも充実しているが、おすすめは『紙の博物館』。紙にまつわるあらゆることが学べ、さらに日本全国の紙の工芸品コーナーなど決して派手ではないが、驚くほど充実した展示で全部見ると軽く半日かかる。さすがは洋紙発祥の地だ(諸説あるそうです)。建築好きなら『渋沢史料館』の「青淵文庫」と「晩香蘆」も楽しいだろう。

そしてやっぱり都電荒川線がいい。王子駅前から飛鳥山にまがりつつ上がっていく箇所は都電唯一の併用軌道であり、実に風情のある散歩アイテムだ。これがなぜ王子を通っているのか? なぜこの線だけが残ったのか? なぜあんなくねった路線なのか? それぞれ理由と歴史があるが語ると長くなる。ここでは長い歴史に裏打ちされているからこそ味わい深いのだとだけ書いてリンクを貼っておく。

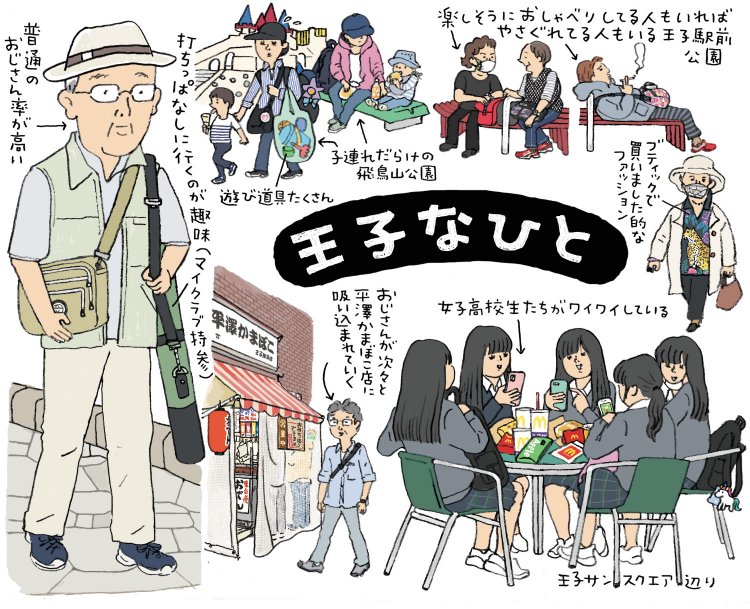

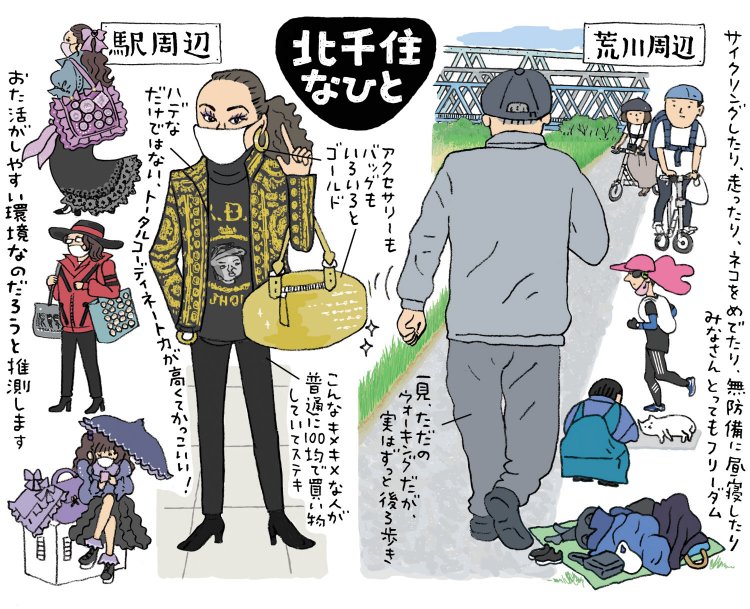

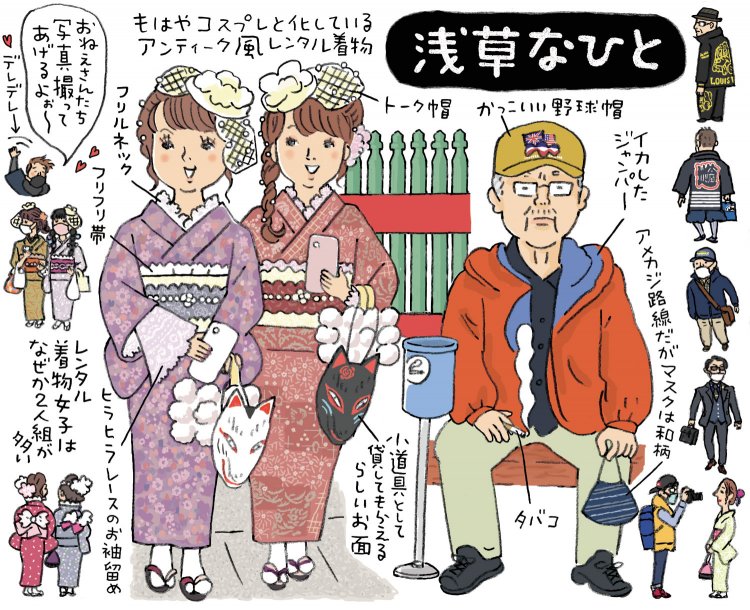

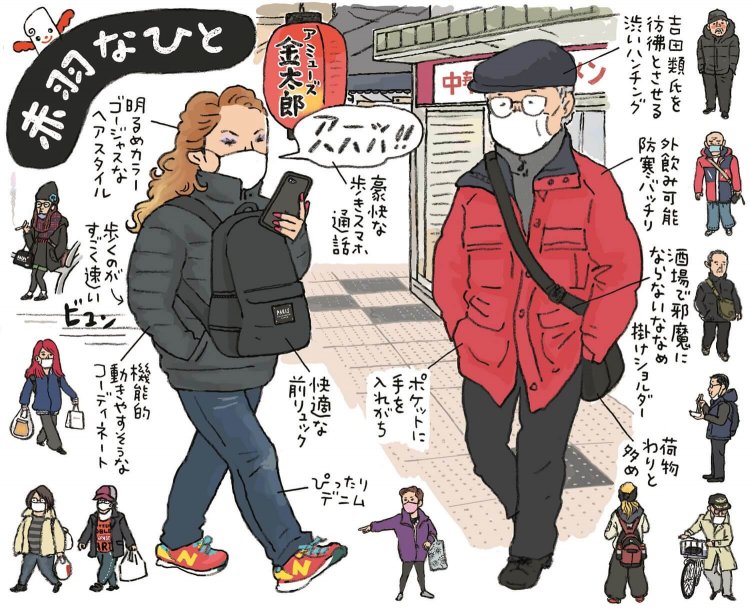

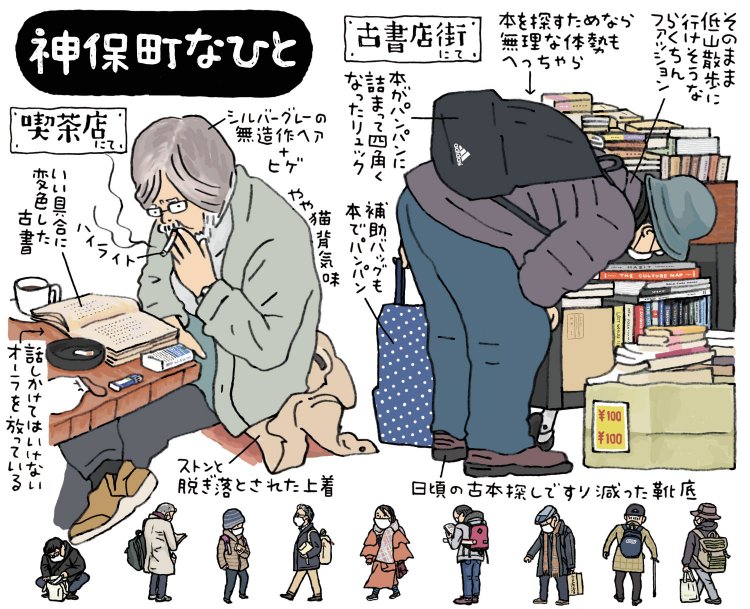

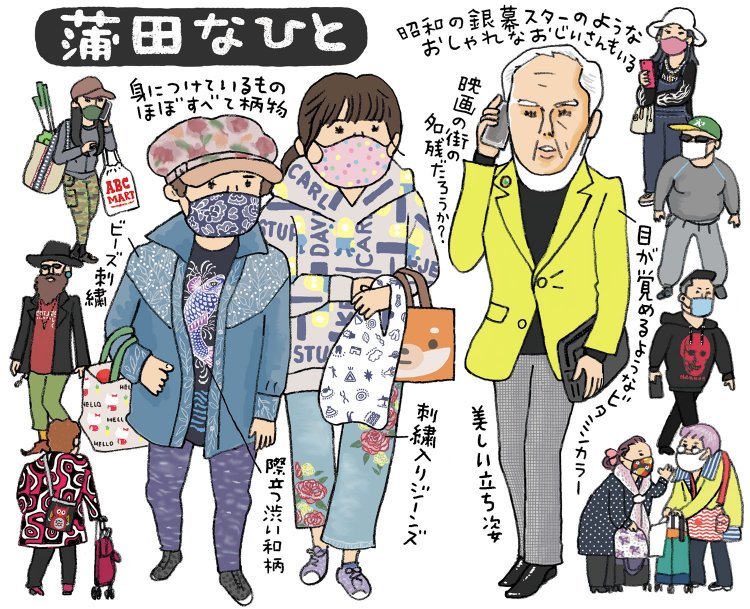

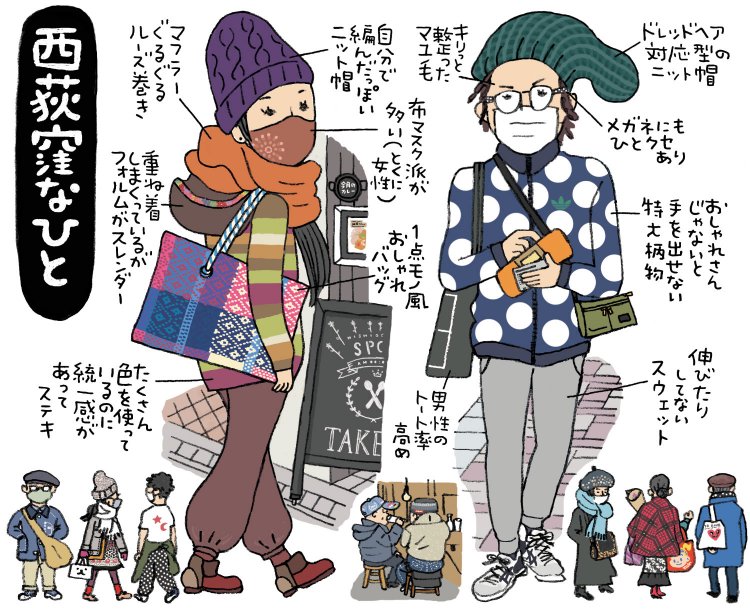

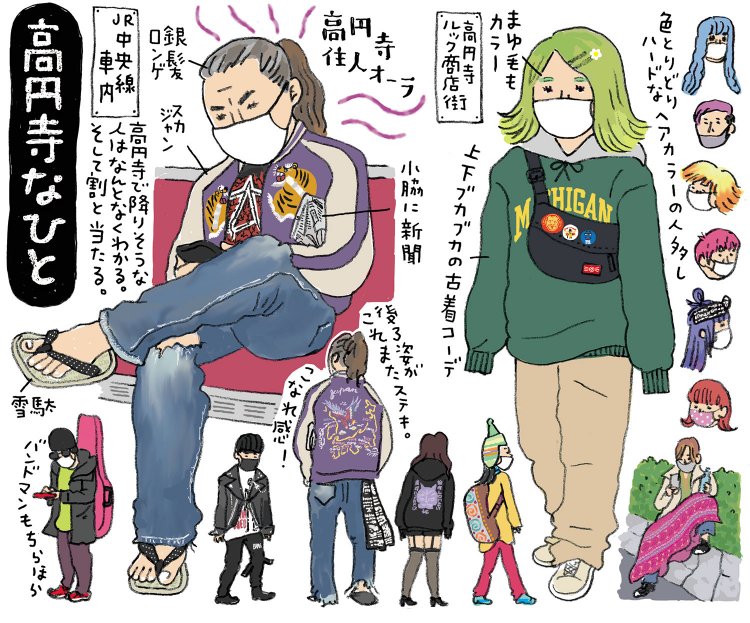

王子でよく見るのはおじさん、親子連れ、そしてJK

ひと言で表すと「普段着な人」。大分栄えてきたとはいえ、住宅地なんだから当たり前といえば当たり前ではある。とはいえ、南北線開通をきっかけに、マンションがボコボコできていて、今まであまり見かけなかったプチセレブ感のある人もいる。昔は土地柄ゆえ、尖った人も多かったが、良い意味で普通な人が増えてきたのかもしれない。また、王子周辺には女子高(および女子の多い共学校)が多く、通学時間にはJKであふれかえることもある。

「狐の行列」とディープな三角地帯

2012年まで、王子は東京の横丁密集地帯の一つに数えられていた。駅北側の「やなぎ小路」、飛鳥山の麓にあった「さくら新道」と2つの横丁があったからだ。だが「さくら新道」は2012年に火事で大半が焼失し、ほどなく取り壊された。現在、王子がディープな文脈で紹介されることが減ったが、北口の都道307号と国号122号、首都高王子出入口に囲まれた三角地帯は、実はなかなかディープなエリア。

例えば、威容を誇る「飛鳥山スカイハイツ」。14階建て240戸、長谷川工務店が1958年に建てた大規模高級分譲マンションだが、これが40年以上の時を経て、なかなかいい味を出している。1階部分はゲーセンや激安天丼店や回転ずしなど昭和なテナントが入り、懐かしの公衆電話が近未来的テイストで佇んでいて泣ける。香港のチョンキンマンションを連想してしまったが、それは書きすぎか。いずれにしても楽しそうだ。

近くの一角にある「装束稲荷神社」は、毎年恒例の年始イベント「王子 狐の行列」のスタート地点。大みそかの夜に全国の狐がここで装束を整え、王子稲荷神社に詣でたという言い伝えにちなんだ行事だ。大みそかの夜、狐の仮装や仮面をつけた老若男女がここに集まり、王子稲荷神社までの約700mを1時間以上かけて練り歩くという、海外にも知られた幻想的な初詣イベントだ(2020年と21年は中止)。

「やなぎ小路」を歩いていたら、目を見張るほどオシャレなコーヒーショップを発見した。2021年3月にオープンした『王子珈琲焙煎所 サクラピアス』。なんと桜の木が店内にあるのだ。おすすめを聞いたら、カップオブエクセレンスを受賞した「コロンビア ラ・クルズ農園」で1杯1500円だという。

だまされたと思って飲んでみたら、これまで飲んだどのコーヒーよりも上品なチョコの風味があり、冷めてくるとリンゴのようなフルーティさが漂って……。

なるほど狐の街、だまされてみるもんだなと思った。

取材・文=久保拓英 文責=さんたつ/散歩の達人編集部 イラスト=さとうみゆき