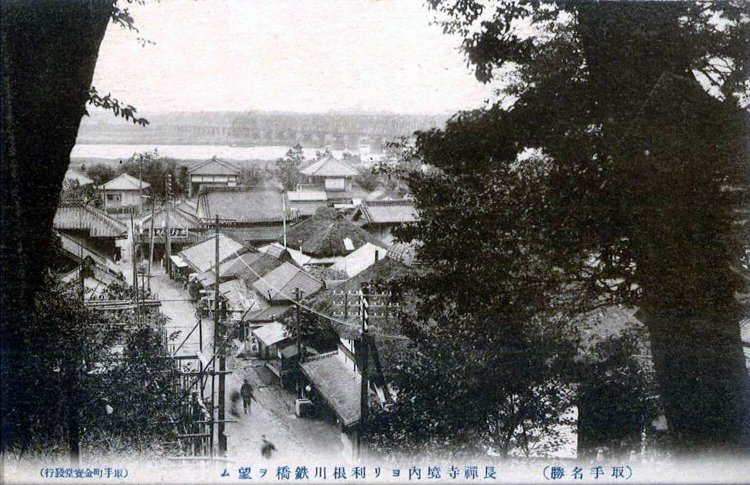

小堀(おおほり)の渡し

飛び地と結ぶ渡し船で利根川を水上さんぽ

利根川両岸を結ぶ市営渡船。明治から大正にかけて行われた利根川の改修工事によって、右岸に分断された小堀地区の住民が渡し船を出したのが始まり。バスが運行を始める20年ほど前まで、通勤通学や日常生活の足として活躍した。現在はほぼ観光客向け。対岸まで最短で7分ほどだが、時間に余裕を持ってのんびり1周するとよい。

●1航路200円(周回400円)。9:00~ 16:35(1日7便)。水休。茨城県取手市取手1ほか。

☎0297-74-2141(取手市水とみどりの課)

旧取手宿本陣 染野家住宅

烈公ら水戸徳川家の歴代藩主が利用した本陣建築

取手宿の名主を代々務めた染野家の住居。貞享4年(1687)に徳川光圀によって本陣に指定されたという。本陣部分と染野家の住居部分の造りの違いが興味深い。郵便局の窓口跡も必見。外部に面した明治初期の窓口は、郵便創業期の姿を伝える貴重なもの。

水戸街道

踏破を目指すなら5ルート歩くべし

参勤交代にも使われた重要な脇街道。旧街道の道筋は現在の国道6号に近いが、江戸時代初期には湿地帯の取手を避けて8㎞ほど南東の布佐・布川(現在の栄橋付近)で利根川を渡っていた。17世紀末の街道付け替えによって取手を通るようになり、江戸から6番目の宿駅としての取手宿が生まれた。ただし取手宿から小貝川の区間はよく水に浸かったため、本道西側に中通り道、椚木廻り道、大廻り道と3つの迂回路が用意されていた。旧街道完歩を目指す人は注意されたし。

本多作左衛門重次墳墓

短い手紙で知られる鬼作左(おにさくざ)ここに眠る

本多作左衛門重次(1529 ~ 1596)は、松平清康、広忠、家康まで3代にわたって仕えた徳川家の重臣。秀吉の怒りを買ったために、蟄居(ちっきょ)したこの地(当時の下総国相馬郡井野村)で亡くなった。本多重次が戦場から妻に宛てたとされる「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」という日本一簡潔な手紙は、あまりにも有名。

●見学自由。茨城県取手市台宿2-3167。

安吾の足跡

居心地のよさが仇になり筆が進まなかった?

昭和14年(1939)5月、無頼派作家の坂口安吾(1906~1955)は傑作を書こうと決死の思いで都内のホテルから環境のよい取手に引っ越した。まず「伊勢甚旅館」に落ち着き、まもなく現在『セントラルホテル取手』(取手2-4-3)付近にあった病院の離れに移った。ところが釣りに舟遊び、昼寝、飲酒と怠惰に過ごす。傑作は書けなかったが8月には利根川の底から溺れた子供の水死体を引き上げる善行もあった。翌年1月、取手の冬の寒さに弱り小田原に移った。

伊勢利(いせり)

安吾も通っただろう取手屈指の老舗

天明2年(1782)から13代続くそば処。相馬霊場を開く際の功績で長禅寺の観覚光音(かんがくこうおん)禅師(伊勢屋源六)から屋号をもらい、宿の伊勢甚、雑貨商の伊勢源とともに創業したという。長禅寺にあやかった「大師弁当」はダルマ形の器を使った二段弁当。下段に具だくさんの温かい二八のそば、上段に天ぷらや煮物とご飯が詰まっている。

新六本店

国産素材を使い、本蔵で熟成発酵食品「奈良漬」

丹精を込めて造られる奈良漬は、ウリなど利根川流域で育まれた新鮮な地の野菜を使用。厳選した吟醸粕や味醂(みりん)粕を用いて木樽に漬け込み、土蔵でゆっくりと熟成させる。芳醇な風味は生貯蔵、生出荷だからこそ。シャリっとみずみずしい歯ごたえ、ほどよい甘さ、さわやかな香りが楽しめる。

稲戸井村道路元標

歴史街道にある異形な道路元標

現在の取手市域にはかつて10基程度の道路元標があったはずだが、現在も元の場所にそのまま立つのはこの1基のみ。前の道路は水戸街道の脇往還(わきおうかん)だった布施街道。新大利根橋付近に昭和30年代まであった七里ケ渡しで利根川を渡っていた。幕末には近藤勇を失った新選組の土方歳三が、ここを通って会津に向かっている。

●見学自由。茨城県取手市花輪戸頭神社前。

取手一周サイクリング

水辺をのんびり走り「とりいち」を満喫

三方を利根川と小貝川に囲まれた取手市。市境の川べりをぐるり1周すると約40㎞、有名な霞ケ浦1周サイクリング「かすいち」の1/3ほどだ。レンタサイクルは取手駅から徒歩5分、JR常磐線下流側堤防上の『利根川サイクルステーション』で。子供用、子供台付きなど各種ある。電動アシスト付きを狙うならお早めに。

羊羹屋本舗

自家製生餡を使った昔ながらの手練り羊羹

明治元年(1868)創業。「エリモ」など産地や銘柄を厳選した北海道産小豆と、熟練の職人技が作りだす薄紫色の手作り餡が自慢。和菓子の基本である餡にこだわった老舗の高級和菓子は、明治神宮にも献上される品ばかり。とくに自家製生餡と信州産寒天に砂糖を加えて仕上げる栗羊羹は、甘さが程よく上品な味わい。

岡堰(おかぜき)

伊奈忠治が造った関東三大堰の一つ

治水事業で知られる伊奈忠治(ただはる)は、洪水を防ぐために鬼怒川と小貝川を分離、利根川に注ぐ現在の流れに変えた。寛永7年(1630)には岡堰が造られ、用水が引かれて相馬二万石といわれる新田開発が進むことになる。堰の修復工事に参加した間宮林蔵(1775~1844)が、幕臣に才能を見込まれ、江戸に出るきっかけになった場所でもある。

●見学自由。茨城県取手市岡。

季節野菜のごはんやさんテンサン

田園地帯の古民家で旬な取手野菜のおいしさを

トマトをはじめ旬の新鮮な取手野菜のおいしさにほれ込んだ、山梨出身の天野天(たかし)さんが1人で切り盛り。ランチメニューはカレーを中心に12種類。20種類以上の野菜を煮込んで作る「季節野菜のカレー」750円など。

東漸寺

八脚門の向こうにはイチョウが隠す観音堂

天正2年(1574)創建とされる天台寺院。観音堂に祀られる伝行基作の馬頭観音像が信仰を集める。霊験が高すぎるため、馬に乗って門前を通ると落馬することから、目隠しのイチョウが植えられたという。寛文7年(1667)築の観音堂と元禄3年(1690)築の山門は、建立時の姿に復元され5年前に県の文化財に指定された。

●外観見学自由。茨城県取手市本郷3-9-19。

平将門公伝説

重複スポットに矛盾を感じつつ祟(たたり)を畏れる

一説では取手という地名は将門が築いた砦が由来とも。長禅寺や高源寺と同じく、将門の創建とされる龍禅寺(茨城県取手市米ノ井467)は、将門が武運長久を祈願した際、井戸から米が噴出したので地名が「米ノ井」になったという。生誕地や墓の伝承も数多(あまた)ある。「桔梗塚」は愛妾桔梗の墓で、ここで追手に殺されたとか。将門墓の「仏島山古墳」や桔梗の住んだ朝日御殿の跡で墓でもある「大日山古墳」は、どう考えても時代が違うが妄想も楽しい。

高源寺の地蔵ケヤキ

幹のなかに子育て地蔵を祀る荘厳な大樹

高源寺境内のケヤキは取手唯一の県指定天然記念物。幹回り10m、高さ19mもある推定樹齢1600年の大樹。空洞になった幹の根元に子育て地蔵が祀られ、安産や子育て祈願の参拝者が絶えない。平将門にゆかりのある古刹とされ、寺の紋は将門と同じ九曜紋。

●拝観自由。茨城県取手市下高井1306。

☎0297-78-2298

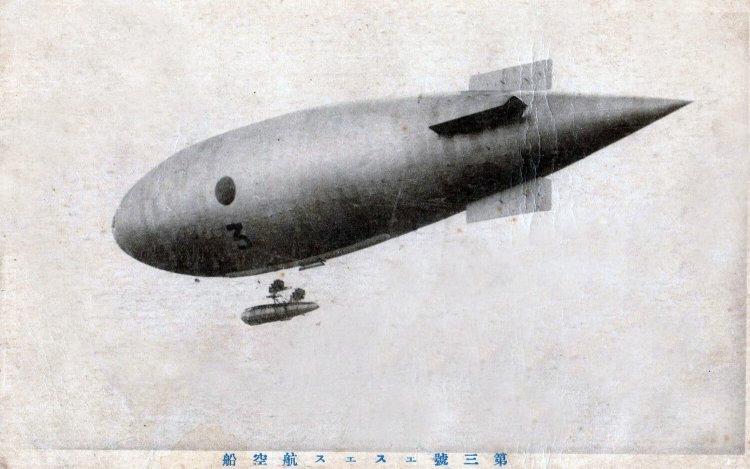

飛行船遭難碑

今も献花が絶えない飛行船事故の碑

大正13年(1924)3月19日、旧海軍霞ケ浦航空隊所属の飛行船が、横須賀からの帰りに戸頭上空で爆発し墜落。犠牲になった乗員5名と伝書鳩の一周忌に殉難碑が建てられた。経緯を記した碑に、墜落と住民らによる消火や救助活動の様子が記されている。団地造成で公園に移設されたが、今も地元住民によって清掃や献花が続く。

●見学自由。茨城県取手市戸頭3-27。

くじばさま

祈ればクジが当たる地蔵コスプレイヤー

交差点の角に佇む小さなお地蔵様。毛糸の赤い帽子と前掛けを付けたこの小さな石像、よくよく見ると地蔵ではなく老婆の姿をしている。「くじばさま」とは「クジ婆様」のこと。由来は不明だが、昔から拝むとよく当たることからクジの神様として信仰されてきた。宝くじを買うときや、市内の取手競輪場に出かける際にはぜひ拝礼を。

●見学自由。茨城県取手市ゆめみ野5-2-17(ゆめみ野公園内)。

中妻(なかづま)貝塚

考古学会に注目されてきた利根川流域最大の環状貝塚

小貝川の沖積低地を望む台地に、福永寺を囲むように広がる厚さ1~2mの貝層。縄文時代後期から晩期にかけて作られ、ヤマトシジミを主に魚や鳥、シカ、イノシシといった骨、住居跡や製塩土器などが出土。とくに「101体人骨埋葬土壙(どこう)は、一つの土壙から多数の人骨が出土するのは、めずらしく貴重とか。

●見学自由。茨城県取手市小文間(おもんま)。

取材・文・撮影=飯田則夫

『散歩の達人』2020年11月号より