ダイヤモンド富士

ありがたみ倍増!富士の頂からの初日の出

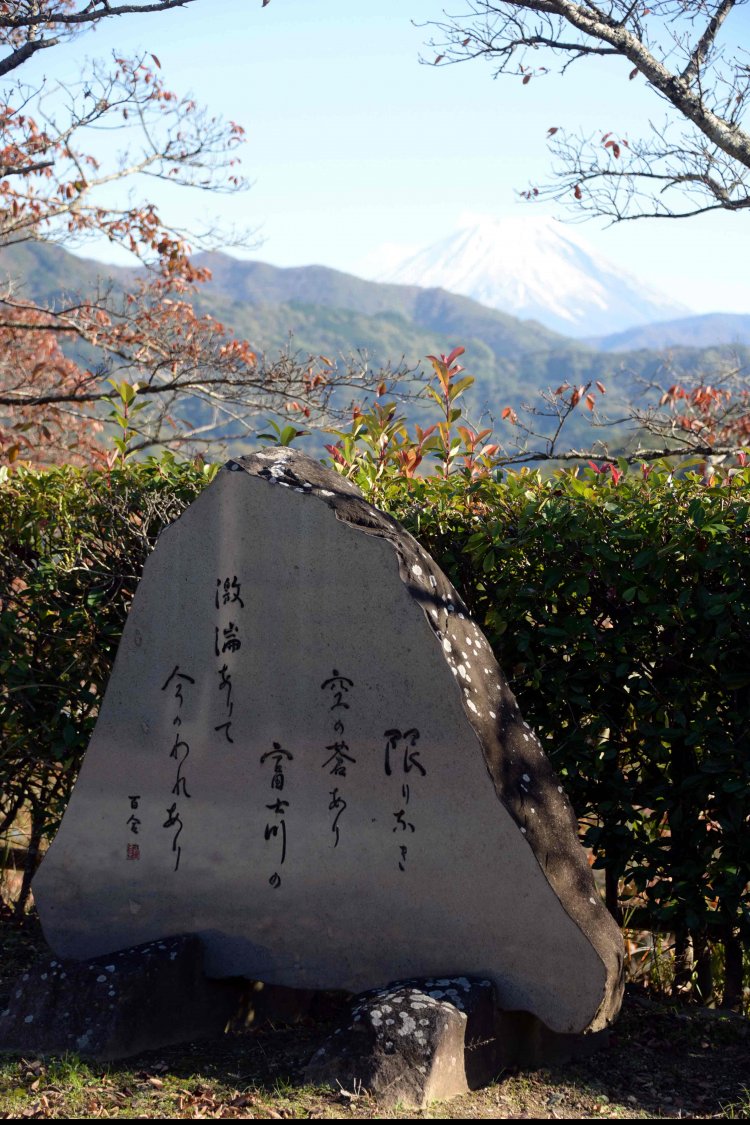

富士山西側の南北35度以内で見られるダイヤモンド富士の日の出。「日出づる里」と呼ばれる町内髙下(たかおり)地区は人気の観測スポット。「多くの富士の名所を訪ねたが、こんなに立派な富士は初めて仰いだ」と感嘆し、富士山、ユズ、住民の心の清らかさの3つが美しいと語った高村光太郎の文学碑のあたりで。

●見学自由。ダイヤモンド富士を望めるのは年末年始の約2週間(ベストは冬至の12月22日ごろ)。山梨県富士川町髙下 ☎0556-22-7202(富士川町産業振興課)

太鼓堂

擬洋館にシャチホコ!それも1体だけ!

明治9年(1876)に舂米(つきよね)学校として建てられた校舎を利用する町の民俗資料館。シャチホコが1つ載った儀洋風の建物は、山梨に現存する6棟の藤村式学校建築の一つ。寺子屋時代からの教科書や備品、証書などのほか、厳しい時代をくぐり抜けた青い目の人形も展示

酒蔵ギャラリー六斎

与謝野晶子ゆかりの酒蔵で、利き酒とアートを楽しむ

寛政2年(1790)創業の萬屋醸造 それも1体だけ!!店が醸造蔵を利用、利き酒をしながら展示が楽しめる。親交があった与謝野鉄幹・晶子夫妻が宿泊した際に晶子が詠んだ句から、酒銘を現在の「春鶯囀(しゅんのうてん)」に改めた。地域で活動する作家の個展が定期的に開かれ、カフェも併設。

駿州往還(すんしゅうおうかん)

山梨と静岡を結んだ物流と信仰の道

「甲斐九筋(かいくすじ)」と呼ばれる山梨の古道の一つで正式には「甲州往還」。現在の国道52号とほぼ同じルートで、おもに富士川に沿って切り開かれた。戦国時代に武田信玄によって重要な軍道として整備された。江戸時代には舟運とともに物流に欠かせない道となった。「河内路(かわうちじ)」の名もあり、身延山久遠寺の参拝客でにぎわったので「身延路(みのぶみち)」と呼ばれることも多かった。

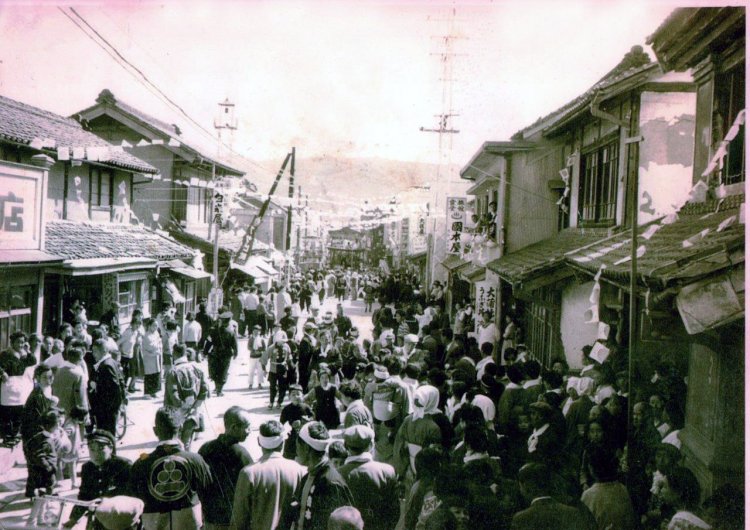

富士川舟運

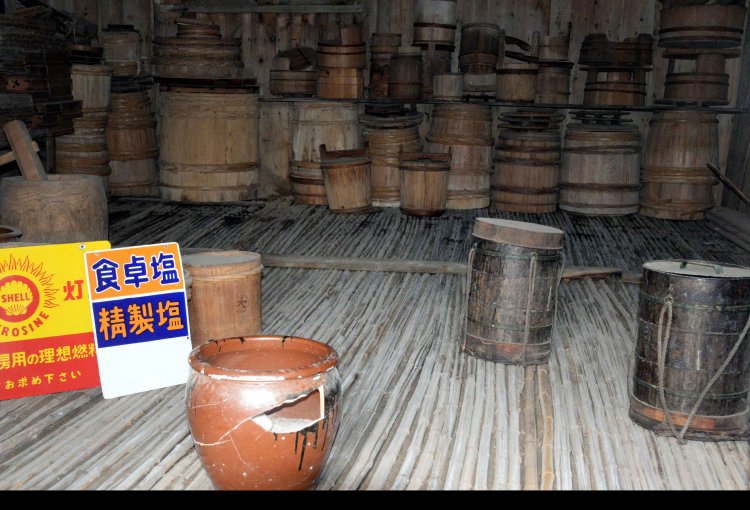

「下げ米」「上げ塩」で物流を支えた高瀬舟

慶長12年(1607)角倉了以(すみのくらりょうい)により航路が開削され始まった舟運。鰍沢はその拠点だった。静岡へは甲州や信州の年貢米や穀物、生糸、木炭などが運ばれ、返り荷に塩や魚、瀬戸物、畳表などが積まれた。最盛期を迎えた頃の明治22年(1889)に東海道線、同36年(1903)に中央線が開通。みるみる舟運は衰退し、昭和3年(1928)の身延線開通が止めを刺した。河岸そばの丘に竜神の化身とされた七面大明神を祀る七面堂があり舟方の信仰を偲べる。

望月百合子記念館

20世紀を自由に生き抜いた女性

女性解放運動家、文芸評論家、翻訳家、歌人として活躍した望月百合子(1900~2001)は東京生まれ・旧鰍沢町育ち。「すべての女性の幸福と人間としての平等、平和な世界」の実現を理念とした生涯を振り返りたい。

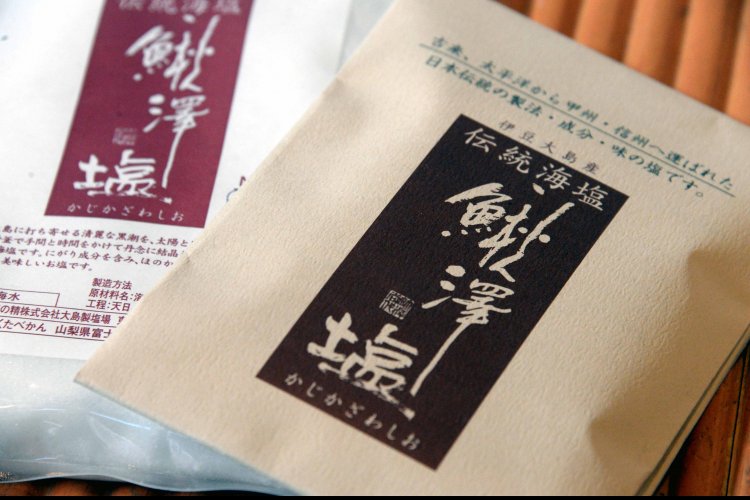

小原屋原田商店

ガソリンスタンドの奥に立つ貴重な歴史の宝庫

塩を「かじかざわ」と呼ぶ地方があるほど商圏が大きかった鰍沢の町で弘化元年(1844)に創業。舟運で運ばれた塩や植物油、ロウソクなどを商った。明治14年(1881)に石油を商い始め、昭和初期には山梨県初の地下タンクを導入。江戸安政年間築の店蔵や塩蔵、油蔵など見応えがある。

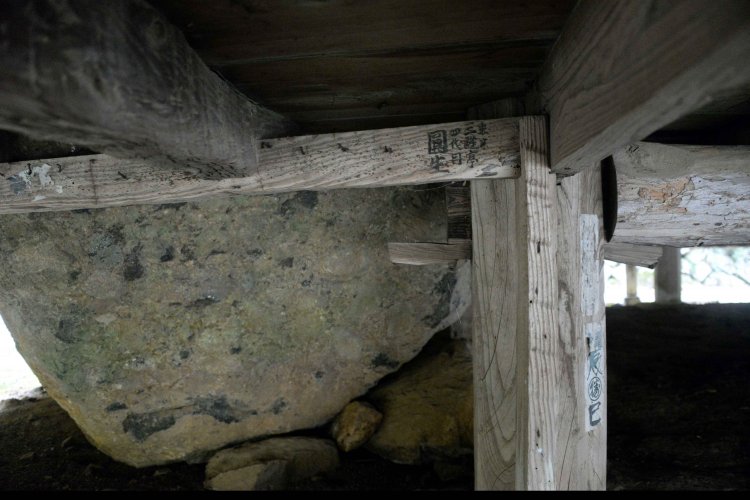

落語「鰍沢」

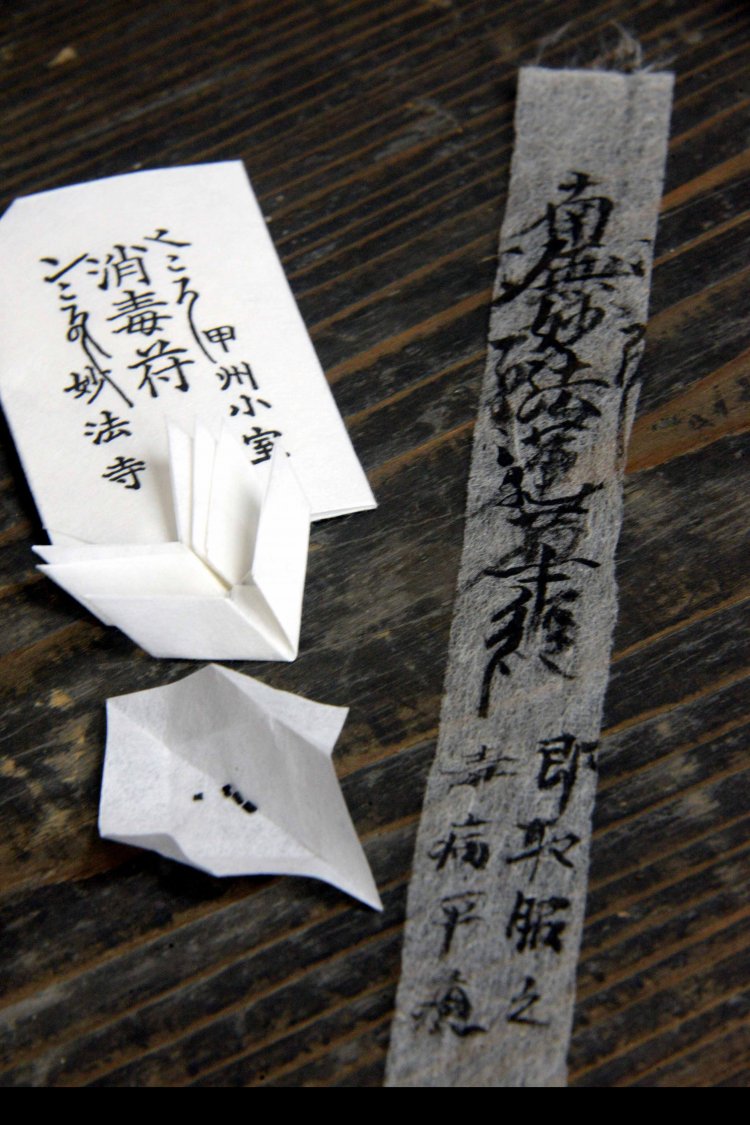

護符と防弾チョッキを装備してお熊に会いたい

江戸時代、身延山の参詣客は昌福寺(富士川町青柳483)から富士川を離れて山中の小室道を歩き、日蓮上人旧跡の2寺を巡るのが習わしだった。落語「鰍沢」の主人公も同じようにたどった。小室山で毒消しの護符を受けて法論石を参拝し鰍沢宿に下りるが、雪のなかで道に迷い一軒家に泊まることに。そこは吉原の遊女だった月の兎お熊の家で、路銀目当てのお熊に毒入りの卵酒を飲まされるが、護符のおかげで一命をとりとめ必死に逃げた。作者は初代三遊亭圓朝(1839~1900)で、直弟子四代目圓生の十八番だった。

●拝観自由。妙法寺は山梨県富士川町小室3063 /法論石は山梨県富士川町小室707

国本屋旅館

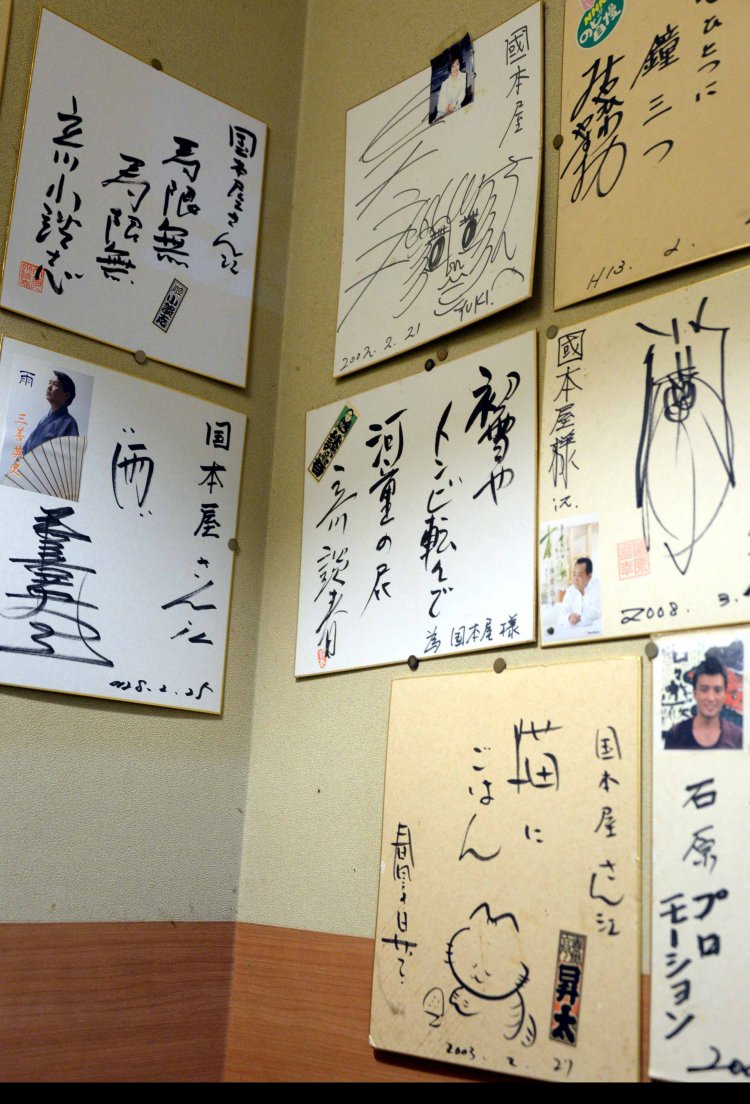

100年4代にわたる老舗ならではのウナギ

大正5年(1916)創業。富士川で捕れた天然ウナギを江戸風に出したのが始まり。毎日仕入れたウナギを地下水で締めて背開きに。それを白焼きにし、さっと蒸したら創業より受け継いだタレに3回くぐらせ、備長炭で外側はパリッと、内側はふっくら焼き上げる。

竹林堂

柳家三三師匠いわく「塩饅頭は美人のアイデア」

その心は「かわ(皮)いいうえに案(餡)もいい」。柳家三三(さんざ)師匠が絶賛した塩饅頭は、塩で有名だった鰍沢ならではの「富士川舟運伝承銘菓」。生地に京都の上用皮と大和芋、あんに十勝小豆と鰍沢で精製された自然海塩を使う。またバターカステラ「富士川」や甲斐飴は、明治36年(1903)創業の老舗が誇るロングセラーだ。

朝市&富士川町交流センター 塩の華

物産店や食事処がある交流施設。併設の「富士川町スポーツミュージアム」(無料)には当町出身の服飾デザイナー、望月靖之(1910~2003)の五輪グッズコレクションを展示。彼は1964年東京五輪で日本選手団が着用したブレザーを手掛けた人物。東京五輪最終聖火ランナーのトーチなどを前に2020の成功を誓いたい。

●売店9:00~ 18:00、無休。山梨県富士川町鰍沢4852-1 ☎0556-20-2111

十谷集落と大柳川渓谷

紅葉を外しても一見の価値がある、変わり種吊り橋

「日本のチロル」とも呼ばれ、いい感じに鄙(ひな)びた十谷(じっこく)集落はプチ秘境感が楽しめ古道もある。10の谷が集まるという地名にたがわず、集落そばの大柳川(おおやながわ)渓谷は見ごたえあり。途中でくの字形に曲がった全長68mの竜仙橋をはじめ、大小10本のちょっと変わった吊り橋と5つの滝を巡るコースが整備され、高低差があってちょっとした山歩き気分。

●ハイキング所要約1時間~ 3時間30分。山梨県富士川町十谷

つくたべかん

山あいの集落に伝わるユニークな郷土料理を

十谷集落の郷土料理「みみ」は、小麦粉を練って薄く伸ばして約3㎝四方に切り、隣り合った角を付けたもの。蓑のような形と、耳に似ているためにこの名前が付いたという。「つくって、たべて、かんじる」町の交流施設で渓谷散策後に味わいたい。

山梨交通電車線

「ボロ電」跡で江ノ電の「チョコ電」に再会

甲府駅前から富士川町役場付近まで20.3kmを結び、地元では「ボロ電」の愛称で親しまれた鉄道。昭和5年(1930)から1962年までの短い営業だったためか、痕跡はほとんどなく「廃軌道」という専用軌道を転用した道路の呼び名に当時を偲ぶのみ。1948年製の保存車両は、旧モハ7形というより江ノ電800形「チョコ電」のほうがなじみ深いかも。

●見学自由。山梨県富士川町2305 利根川公園内

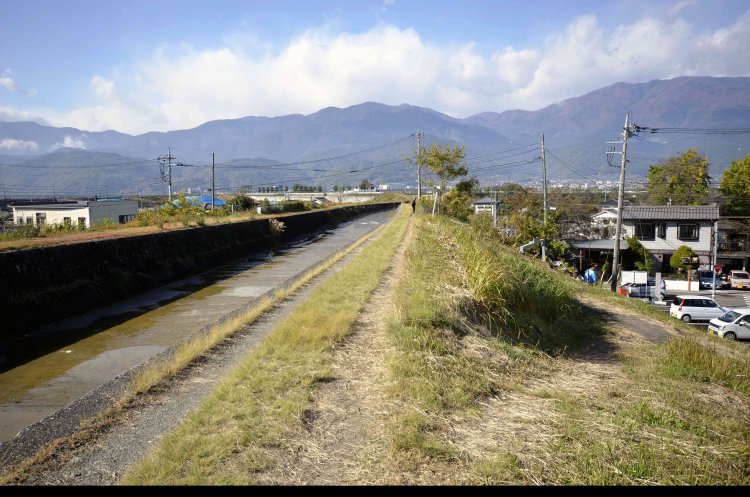

天井川

「ブラタモリ」的な甲府盆地の名物

天井川とは川底が周辺の民家や田畑などより高い川のこと。堤防が作られて氾濫しなくなると、土砂が川底に堆積して上がっていくため、それに合わせて堤防を何度も高くしていくとやがて天井川になる。比較的西日本に多いが、甲府盆地でもいくつか見られる。富士川町内では利根川がかつて代表格だった。近隣だとマニアに有名な印川(いんがわ)わかりやすい。

●見学自由。

はなびかん

奥深い日本の玩具花火、その魅力を再発見

遡れば武田氏の狼煙(のろし)に始まる市川の花火産業。この地で玩具花火のよさを広めたい思いから問屋が開いた小売店。20変色の手持ちから打ち上げまで多種多様な花火が並ぶ。作り手の感性が問われるため、国産は外国産と一線を画す。市川の和紙で手作りされたオリジナル「市川神明牡丹」はとくに体験したい逸品。花が開き散るさまは奥ゆかしく情緒たっぷり。昭和の線香花火はこうだった、と感動する。