埼玉県立嵐山史跡の博物館&菅谷館跡

重忠ロボットに迎えられ 中世の世界へ、いざ

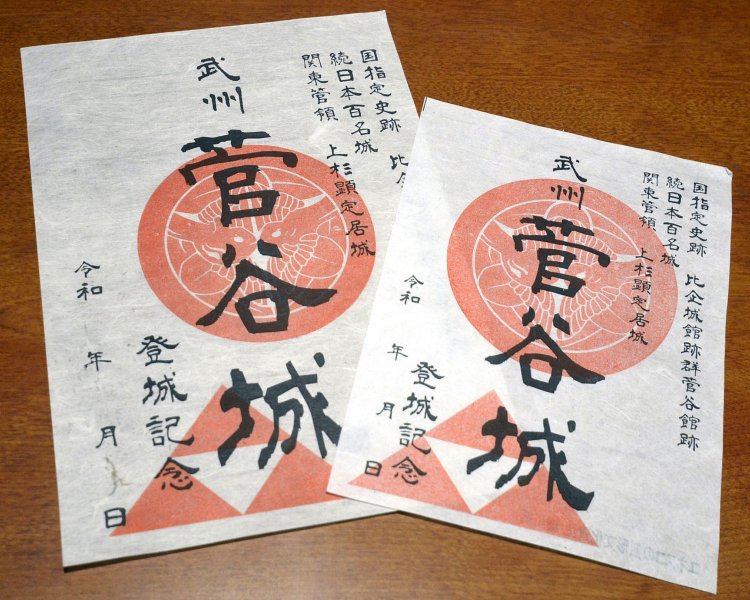

菅谷館三ノ郭跡にある博物館は、畠山重忠をはじめ中世に群雄割拠した比企(ひき)地方の武士や城郭がよくわかる。菅谷館は長年彼の居館跡といわれてきたが、彼の時代の遺構は未確認。現在の館跡の遺構は戦国時代に山内上杉氏が築いたもの。本郭を取り囲むように4つの郭が囲い、南は都幾川の断崖、東西は自然の谷を生かした深い堀で防御はかなり強い。

比企城館跡群(ひきじょうかんあとぐん)

往時を偲べる貴重な中世城郭をめぐる

嵐山町のある比企地域には69カ所の城館跡が点在している。関東を代表する中世城館の遺跡群は「城郭の博物館」とも。国史跡の4城のうち、町内にある菅谷館跡と杉山城跡、隣町の小倉城跡はぜひ訪ねたい。よくも造ったものだと感心し、攻守両サイドから妄想を膨らませよう。まあ千葉真一率いる戦国自衛隊なら3日もあればすべて制圧できそうだが。

安岡正篤記念館

戦前戦後の日本で各界に影響を与えた

東洋思想の研究と後進の育成に努め、実践的人物学を説いた安岡正篤(1898 〜1983)。歴代総理大臣の指南役でもあった人物で、終戦の詔勅を刪修(さんしゅう)したり、一説では元号「平成」の考案者でもあるという。安岡が昭和初期に開いた日本農士学校の跡地に立つ記念館で、豊富な資料から足跡を偲べる。

源義賢の墓&大蔵館跡

秩父氏の家督争い&源氏の同族争いの現場

源義賢(みなもとのよしかた・生年不詳〜1155)は源氏の棟梁、源為義の次男で木曽義仲の父親。仁平3年(1153)に秩父重隆(生年不詳〜1155)の娘をめとり大蔵館に居を構えた。当時武蔵国で最大勢力だった名族秩父氏と結んだ義賢を恐れた兄の義朝は、子の義平に館を襲わせて義賢と重隆を討つ。このとき駒王丸(木曽義仲[1154 〜1184])は木曽へ逃れた。大蔵神社付近が館跡だが堀と土塁は戦国時代のもの。近くの大行院に夥おびただしい数の供養碑が立つ。

●見学自由。埼玉県嵐山町大蔵

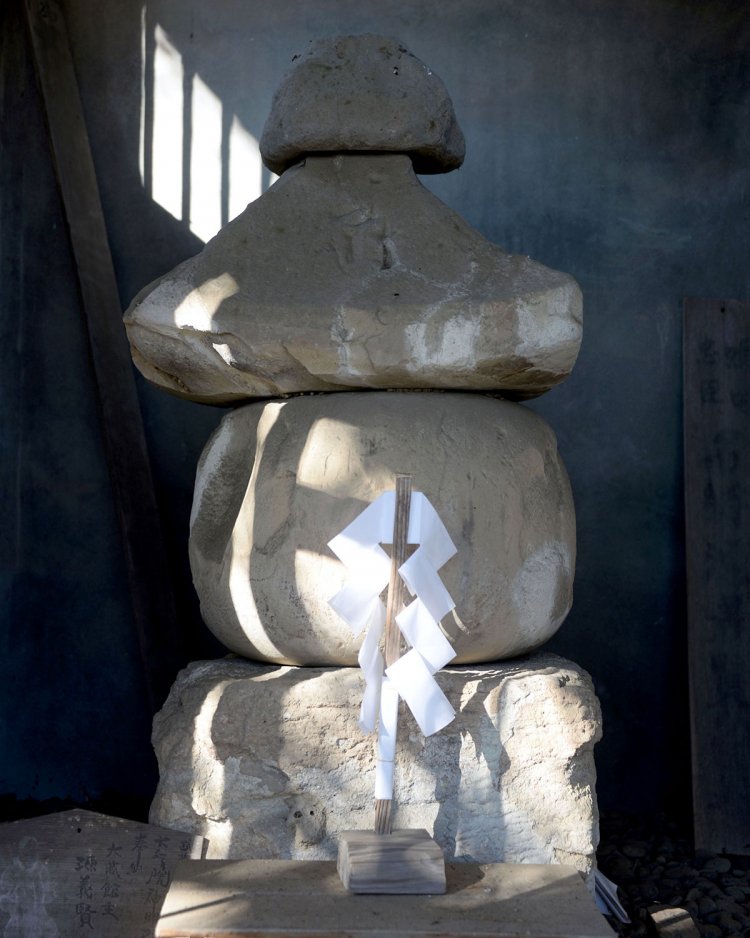

鎌形八幡神社

木曽義仲の故事を伝える武門の神

坂上田村麻呂が、延暦12年(793)に九州の宇佐八幡を勧請したのが始まりという。その後は源氏の氏神として崇敬された。大蔵館で生まれた木曽義仲は、その際に近隣7つの清水から水を汲んで産湯を沸かしたという。神社の清水だけが唯一残るというが、義仲の室といわれる山吹姫といい、伝承にはさまざまな説がありよくわからず。

●境内自由。埼玉県嵐山町鎌形

笛吹峠

宗良親王が笛を吹いたのが名前の由来とか

鎌倉街道こと上道(かみつみち)の峠。真っすぐ北上すると大蔵館を経て学校橋を渡り菅谷館に至る。1352年(観応3年=北朝、正平7年=南朝)、宗良親王を奉じた後醍醐天皇方の新田氏と足利尊氏が争った「武蔵野合戦」で激戦場になった。沿道には坂上田村麻呂や藤原利仁の旧跡が残る。ちなみに都幾川に架かる学校橋の名は、崖上にあった日本農士学校が由来。

●埼玉県嵐山町将軍沢・鳩山町

くよづかのべったら地蔵

正面から拝むと円満慈悲横から見ると、ただの平石

旧道の六道の辻に立つ地蔵。平たい石像なので「べったら地蔵」「平石地蔵」と呼ばれてきた。この付近で採れる青石を使っているが、加工が難しいために平板になってしまったのだろうか。向きによって印象が変わるご尊顔は、さしずめお化け煙突の仏像版。毎月23日が縁日で、姿を拝むことができる。「くよづか」は供養塚の意。

●拝観自由。埼玉県嵐山町鎌形

嵐山さくらまつり

夜桜と花火の華麗なコラボレーション

八幡橋から学校橋にかけて都幾川の堤約2㎞に、250本あまりのソメイヨシノが咲き誇る。4月4日には太鼓やダンス、模擬店などのイベントを開催し、3000発の花火が夜空を彩る。当日のみ武蔵嵐山駅より路線バスが増便される。

●例年3月下旬~4月上旬に開催。2020年は3月21日〜4月5日。4月4日13時15分〜ステージイベント、18時30分〜19時50分花火打上げ。『千年の苑 ラベンダー園』にて。

埼玉県嵐山町鎌形2326 ☎0493-62-2895(実行委員会・当日は自動応答)

岡松屋

郷土愛が生んだ老舗の銘菓

名物の人形焼き・嵐丸焼きは粒あん・こしあん各170円。畠山重忠の家紋がモチーフの史跡最中140円は、歴史好きにたまらない一品。どちらも小麦粉は町内産「農林61号」を使用、手作り餡は甘さ控えめ。あえて粗く仕上げて地元産サツマイモの食感を引き出した芋ようかん700円も人気。

日本赤十字社 埼玉県支部旧社屋

妻飾りに目を奪われるコロニアルスタイルの洋館

明治38年(1905)に埼玉県庁の敷地内に建てられ、1983年ここへ移築された。設計は明治五大監獄を手がけた司法技師、山下啓次郎(1868 〜1931)。言わずと知れたジャズピアニスト山下洋輔の祖父だ。きわだったデザインと創意性に満ちた洋風建築、小説『ドバラダ門』を読んで見学したい。

●無料。9:00~16:00、土・日・祝休。埼玉県嵐山町鎌形2231-1 ☎0493-62-2108

駅前嵐山食堂

コミュニティー作りに地産地消で地域貢献

町の活性化のため、嵐山に本社がある太陽ホールディングスの社員食堂が駅前に進出して約2年。地元客が8割とすっかり定着。夜は居酒屋に変身、便利な飲食スポットになっている。ランチ4種各750円(自社栽培のベビーリーフ、味噌汁、ご飯食べ放題)。

めんこ61

黒ずんだ地粉の風味豊かなうどん

この地方ではうどんのことを「めんこ」と呼んで親しんできた。嵐山では、以前町内で作られていた小麦の品種「農林61号」を復活させ、昔懐かしい「めんこ」の味を再現。『味菜(あじさい)工房』で製麺したばかりのうどんを、併設の仮店舗にて味わうことができる。武蔵嵐山駅西口の観光案内所「嵐なび」では、「農林61号」を使った焼き菓子や人形焼きをみやげに買える。

嵐山辛モツ焼そば

癖になる辛さの嵐山B級グルメ

嵐山のソウルフード、豚モツを取り入れたご当地グルメ。17種類のスパイスでピリ辛に仕上げた噛み応えある豚モツと、ソースの香ばしさにモチモチの太麺、キャベツやモヤシの相性が絶妙。焼そばやパンなどが町内7軒で味わえる。『肉のねぎし』の持ち帰り用は2人前443円。

●『肉のねぎし』8:00~19:00、月・火休。埼玉県嵐山町菅谷86 ☎0493-622-582

●『ブーランジェリー ポネット』11:30〜18:00、日・月休。埼玉県嵐山町菅谷578-5 ☎049-363-0630

嵐山農産物直売所

めずらしいローカル食材にも出合える

旬の朝採り野菜やフルーツ、『味菜工房』の加工品など、生産者の顔が見える安全安心な食材が豊富に並び、地元の人たちでにぎわう。嵐山周辺で江戸時代から作られてきた、アブラナ科の伝統野菜・のらぼう菜は今が旬。ビタミンAや鉄分を多く含み、甘くてアクがないのが特徴。

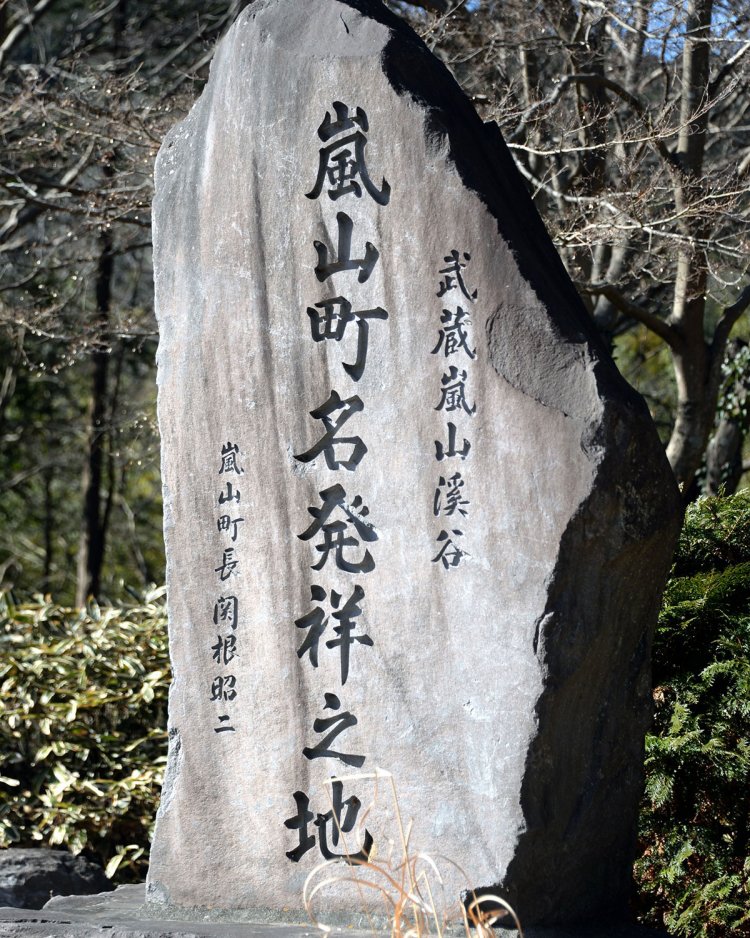

嵐山渓谷

「これは武蔵嵐山だ」博士の呟きが町名に

昭和3年(1928)、林学博士の本多静六がこの地を訪れ、京都の嵐山に景観が似ていると言ったことから武蔵嵐山(あらしやま)と呼ばれるように。町制施行のとき、町名も菅谷村から嵐山町に改称。現在のハイライトは嵐山渓谷だが、博士が呟いた場所は、じつは渓谷より500mほど下流の槻川橋付近。与謝野晶子の歌碑や割烹旅館の日本庭園跡などから、年間100万人もの観光客でにぎわった往時を偲ぼう。大平山へのハイキングも楽しい。

●散策自由。埼玉県嵐山町鎌形

元杢網夫妻の墓

機知に富んだ狂歌師カップル、故郷に眠る

元杢網(もとのもくあみ・1724 〜1811)は当地出身の狂歌師。江戸に出て湯屋を営み狂歌の大家になった。ふざけたペンネームは筒井順慶の父の影武者になった木阿弥(もくあみ)の故事からとったもの。一緒に狂歌を嗜(たしな)んだ妻の号は智恵内子(ちえのないし)と、こちらも頓智が効いている。墓石に刻まれた辞世の歌は「あな涼し 浮世のあかをぬぎすてて 西へ行く身は元のもくあみ」。

●私有地のため参拝は道路から。埼玉県嵐山町杉山

点の記

町なか&田園でお気軽アクセス

藪の山中で三角点を探し回る醍醐味は捨てがたいが、今回は散歩の途中に寄り道するスタイルで。三等三角点「菅谷」は町なか。旧町役場(町ふれあい交流センター)近くの民家敷地内だが、ちょっと見る程度なら立ち入り可とのこと。都幾川の南、運動グラウンド横には四等三角点「兼ケ谷戸」もある。

●見学自由。「菅谷」は埼玉県嵐山町菅谷437-7 /「兼ケ谷戸」は埼玉県嵐山町鎌形字兼ケ谷戸483