【老舗の新たな挑戦、始まってます】

名物“サンドゥイッチ”で朝を始めよう『はまの屋パーラー日本橋本店』【三越前】

有楽町で1966年に創業した老舗喫茶が2023年、日本橋に移転。シンプルながら味わい深い玉子、みずみずしいフルーツなど、先代店主から引き継いだサンドゥイッチレシピに加え、内装もあえて印象を変えない工夫が随所に。とはいえ、むっちり滑らかなプリンをはじめとしたスイーツ、周辺の老舗の出汁や海苔を用いたたらこスパゲティなど、メニューは進化中だ。

9:00~18:00、無休。

☎03-6281-8818

蔦重(つたじゅう)の「耕書堂」が呉服問屋内で復活!?『イチマス田源』【小伝馬町】

葛飾北斎の浮世絵を基に、7代目の田中源一郎さんが2階に再現。黄表紙本の複製を手作りし、大福帳や家具を置き、うちわは『伊場仙』、浮世絵の和紙は『小津和紙』『つづらやいわい』、のれんは『戸田屋商店』など近隣の老舗の協力も得た。「ヒマなんですよ」と笑うが、アイデアと再現力が見事。着物はもちろん和装小物も充実し、じっくり見て回りたい。

10:00~17:30、無休。

☎03-3661-9351

晴れの日だって差したくなる傘『小宮商店』【馬喰横山】

傘生地の産地として有名な山梨県の甲州織。中でも、糸一本一本に柄をつけてから織る先染めのほぐし織を使用。プリント柄と異なる柔らかで温かみある風合いが魅力だ。昭和5年(1930)創業。職人手作り傘の製造元になり、小売りも開始。和紙舗『榛原』や注染『丸久』、染布ユニット『kata kata』などとコラボし「東京洋傘」を銘打つ。

10:00~18:00(水は~20:00)、日・祝休。

☎03-6206-2970

街の縁側的、実験の場『STUDY』【浜町】

ドイツパン「タンネ」が2024年、ブックカフェにフルリノベ。代表の佐藤由木子さんは「元は明治41年(1908)創業の材木商。時代ごとに商いを替えてきたので」と、現在はデザイン設計・コンサルティング業を営む。街の縁側を目指し、家族の蔵書を並べ、夏には流しそうめんイベントなども開催。「ここでどんなことができるか、実験中です」。

11:00~20:00(火・土は~17:00)、日・月・祝休。

【江戸の町人根性は、健在なのだ】

彩り美し、稀有(けう)なカツ丼『小春軒』【人形町】

山縣有朋のお抱え料理人だった初代が明治45年(1912)に開業。ラードでカラリと揚げるフライが評判だ。4代目が修業から戻ったのを機に、3代目が舌の記憶を頼りに復活させたのが特製カツ丼。デミソースを加えた特製タレに潜らせたひと口ロースカツを、ジャガイモ、ニンジン、目玉焼きが彩り上品な味わい。今や二大看板料理の一つだ。

小さな社で強運厄除を願う「小網神社」【人形町】

ビルの隙間に鎮座するお稲荷さんは文正元年(1466)の創建。昭和6年(1931)建造の木造社殿と神楽殿が風格を見せる。参詣者が絶えぬのは戦災から人々を守った強運厄除の霊験ゆえで、シンボルは獅子頭の裏の向拝左右にいる昇り龍・降り龍だ。銭洗い弁天の市杵島比賣神(いちきしまひめのかみ)や福禄寿にもお参りを。例大祭は5月28日で2025年は陰祭り。本祭りは2026年。

境内自由(社務所は9:00~17:00)。

☎03-3668-1080

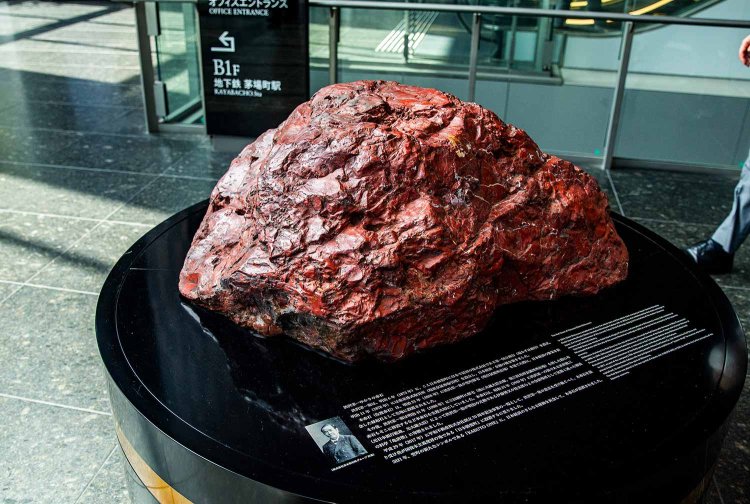

造り手で表情を変えるどぶろくの世界『平和どぶろく兜町醸造所』【茅場町】

江戸時代、日本橋川が物流の拠点だったことに着眼し、和歌山の『平和酒造』がどぶろく醸造所&パブを開設。蔵人が上京し、自家栽培の山田錦を用いて店内で仕込む。「仕込む蔵人でまろやかだったり、粒々だったり個性が違います」と、スタッフの筒井有彩さん。近隣飲食店とのコラボイベントも不定期で催している。

13:00~22:30(土は12:00~、日・祝は12:00~21:00)、無休。

☎03-6264-9457

ほとばしるコンブ&ワカメ愛『木村海藻店』【茅場町】

関東で愛用される日高昆布は上浜産の上物のみ。関西出身者にうれしい利尻昆布や羅臼昆布も常備。三陸わかめや伊勢のあおさ、ひじきなど、上等な海藻が目白押しで、料理店主も頼りにする。「ワカメは水洗いし、5分ほど水に戻して塩抜きしたらそのまま味噌汁をかけるだけ。日高昆布はね……」とおいしい食べ方、出汁の取り方指南もていねい。

9:00~18:00、土・日・祝休。

☎03-3666-2729

【東京駅東西で味わう、それぞれの風格】

東洋古美術を名建築で味わう『静嘉堂文庫美術館』【二重橋前】

国宝7点、重要文化財84点を含む東洋古美術を所蔵。岩崎彌之助・小彌太父子創設の美術館が2022年、重要文化財の『明治生命館』に移転した。建築美を生かした展示&空間にうっとり。

会期中10:00~17:00(第4水は~20:00、ほか夜間開館あり)、月休。

☎050-5541-8600(ハローダイヤル)

THE 昭和酒場にタイムスリップ『鳥やき 宮川』【東京】

のれんが掲げられた途端、客が次々と吸い込まれる。駅至近ながら昭和風情を色濃く残す希少な酒場だ。築地の『宮川食鳥鶏卵』から届く新鮮な鶏を炭火で炙(あぶ)った串はどれも大ぶりで、かしわ焼にかぶりつけば旨味濃厚。しっとりと香味が舌の上で広がる焼きもいい。迷ったら5本盛り合わせを。箸休めのお新香と月見おろし、締めの鳥スープも心憎い。

17:00~21:00、土・日・祝休。

☎03-3275-3508

時代の変化にどこよりも敏感。いつの時代も、江戸・東京の中心地

東京駅を日本橋口から出ると、再開発真っただ中。高層ビルの下を流れる江戸時代の水路・日本橋川に、明治建築の国史跡・常盤橋が架かり、首都高が宙を横切る。時代が地層のように空へ空へと積み上がっている。

目と鼻の先は日本橋だ。有楽町から移った老舗『はまの屋パーラー』に立ち寄ると、移転してきたばかりなのにすでに街にしっくりなじむ居心地のよさ。店長の門倉さんは「日本橋に来て女性客が増えましたし、ランチに食べ応えのあるものを」と新たなメニュー開発にも意欲的。一帯はすっかり近代的だが、江戸期以来の老舗や戦前期の建物が点在し、目に楽しい。

小伝馬町辺りまで来ると、今をときめく蔦屋重三郎の「耕書堂」の跡地もある。ところが『イチマス田源』の田中源一郎さんは「見るものが看板だけでは面白くないでしょ」。そこで、顔見知りの日本橋の老舗に「事後承諾だったり、無理を聞いてもらったり」で協力を仰ぎ、店の2階に再現店舗を手作りした。

また『小宮商店』代表の小宮宏之さんは「傘の専門店が少なくなったので」と、自社で2015年頃より小売りを開始。そんな老舗の試みが問屋街にも人を呼び寄せ、にわかに活気付けていた。

浜町まで足を延ばすと、街の色あいが少し変化した。路地や緑道を散歩する住民の多いこと。江戸初期、最初の吉原が開かれ、芝居小屋も林立したエリアは今なお艶っぽさを残し、しもたやが路地に残る。

『STUDY』の佐藤さんは「元々家の前の植木に縁台を出すと、代わる代わる街の人が立ち寄って話し込んでいく土地柄。そんな文化を受け継ぐ場にできたら」と、街の縁側的空間を始めた。実際、刺繍(ししゅう)をしていくご婦人や、宿題と読書をする親子などが活用。惜しまれながら閉店したドイツパン「タンネ」のクリスマスの定番・シュトレンを継承しつつ、カフェ用にスイーツやパンを新たなレシピで焼き、往年のファンをも喜ばせている。

街ごとに違う気風もまたさんぽの醍醐味

人形町まで来ると内外の観光客が闊歩(かっぽ)してにぎやか。『小春軒』の4代目は「うちなんて外国人対応してないけど、スマホの翻訳機能でメニューを解読して食べて行きますよ。みんな、人形町にはおいしいものがあるって幻想を抱いてますね」と破顔。

感度の高いお店が続々誕生中の兜町にも、観光客の波が寄せている。『平和どぶろく兜町醸造所』では、ビールで喉を潤した後、どぶろくを舐めていく外国人観光客もいて「今も昔もここは文化の発信地。いろんな出会いがあります」と、スタッフの筒井さん。

「日本橋と言っても、実は街ごとに気質がまるで違います」と話すのは、小網神社の宮司・服部匡記さんだ。聞けば、江戸を開いたとき、出身地ごとに人が集って街を作っていったそうで「人形町はざっくばらんだし、日本橋は旦那衆らしさが今もありますよ」。

東京駅まで戻ると、東西でまるで違う表情を見せる。駅開業当初のレンガ造りが麗しい丸の内側は洋館建築が立ち並び、駅舎がライトアップされると、クラシカルな文明開花の時代が現れたかのよう。すっかりウエディング写真撮影スポットだ。街の礎をつくった三菱・岩崎家ゆかりの『静嘉堂文庫美術館』広報の大森智子さんは「いつかこの街に文化施設を、という静嘉堂創業者の願いを、三菱創業150周年記念で実現できました」と話し、歴史に華を添えた。

対して八重洲側は、景観の変化が目まぐるしい。それでも、昭和世代を支えた赤提灯が点(とも)る横丁が忘れ形見のように所々残り、現在も変わらずビジネスマンの密やかなオアシスだ。その一つ『鳥やき宮川』でひと息ついてふと思う。日本橋は江戸期以来、流行の最先端の街だな、と。変化に敏感で柔軟。しかも懐深くたくましく、しなやかさすら併せ持つ。それこそが江戸っ子。ぐるり歩くと、その真髄が見えてくる。

取材・文=林 さゆり 撮影=オカダタカオ

『散歩の達人』2025年6月号より