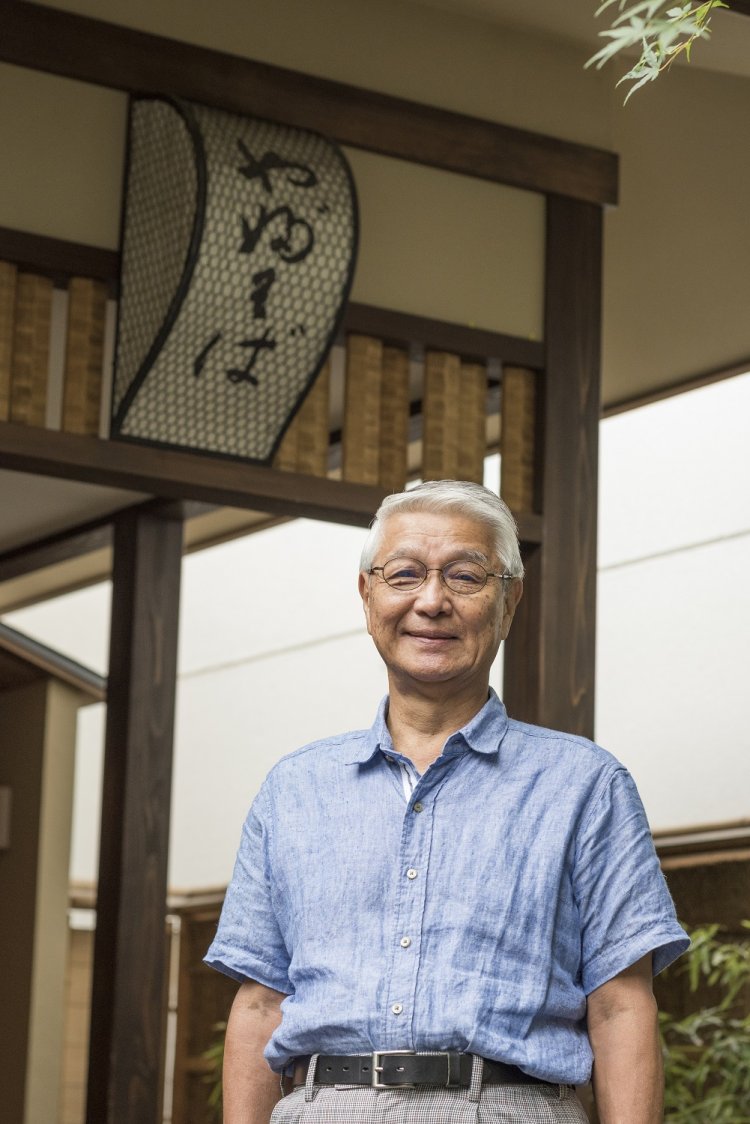

まるでそばバー。各地の品種を食べ比べ『眠庵』[神田]

大正時代の古民家を改装した、まさに隠れ家。2004年に開業した柳澤宙(ひろし)さんのそば打ちは独学で、理系のサラリーマン時代よろしくロジカルだ。が、感覚も重要視。全国の100を超える地域に出向いて直にソバの実をかじり、その時風味を生かすよう心掛けているという。産地の異なるそばをせいろで食べ比べ。それがここの締めだ。手作りの豆腐や納豆などシンプルで滋味豊かな肴も静岡地酒とよく合う。

『眠庵』店舗詳細

そばとつゆの相性にこだわる。『神田 尾張屋 本店』[神田]

大正9年(1920)創業。屋号は初代の出身地である尾張町(現在の銀座5丁目あたり)に由来する。そばは、主に北海道産そば粉を使った細打ちの二八。温かいそばは、鯖節と本枯れ節で出汁を取り、風味を生かすためにつゆは薄口仕上げ。冷たいそばは本枯れ節のみで出汁をとり、つゆは濃いめの辛口。温冷とも、そばとつゆの相性を考え抜いた逸品だ。ビジネス街という場所柄、丼もののメニューも多く、夜は酒席として利用する人が多数を占める。

『神田 尾張屋 本店』店舗詳細

たまには池波正太郎のように昼酒を。『神田まつや』[小川町]

ビル街の一角で、屋号を記した釣り行灯(あんどん)や軒下に下がる大きな提灯が目を引く。かつてこの地には明治17年(1884)創業のそば屋『松屋』があったが、昭和2年(1927)に閉店することになり、その店を譲り受けたのが始まり。ソバは、北海道や長野、茨城など、その時季に最もよい産地のものを選び、石臼で碾きぐるみにして、そば粉10に対してつなぎ2の割合で手打ちする外二(そとに)。そば粉が多く、つなぎに鶏卵を使用するため、そばの香りと喉越しのよさが特徴だ。食通で知られた池波正太郎がなじみにした店としても知られる。

『神田まつや』店舗詳細

創業140年超ながら、気さくな家族経営『神田錦町 更科』[神保町]

更科の始祖・布屋太兵衛のいとこの堀井丈太郎が、太兵衛の妹と結婚し、明治2年(1869)に現在地に『麻布永坂更科分店』として創業。ソバの実の芯に近い部分を碾いた一番粉の白いそばに、大葉やユズなどを練り込んだ変わりそばと、ほんのり甘さを感じるつゆは更科伝統の味。昭和30年築の木造2階建ての建物をはじめ、風情のある引き戸や今でも現役という黒電話などが店の歴史を物語る。140年を超す老舗だが、家族経営ということもあって、“近所のそば屋さん”といった気さくな雰囲気を感じる。

『神田錦町 更科』店舗詳細

言わずと知れた藪御三家の一つ『かんだやぶそば』[神田]

言わずと知れた藪御三家の一つ。2013年に焼失したが、装いを新たに2014年秋再開し、もてなしと味が復活した。ツルシコの二八そばにまっしぐらになるのもいいが、「そもそもそばは食事というより腹つなぎ。そばの具をつまみに酒を飲める居酒屋であり、会話できる喫茶店的な場でもあるんです」と、4代目の堀田康彦さん。仲間と訪れるのもいいが、天だねなどをアテに一人ゆるりと手酌すれば、心静かに自分に帰れる場ともなる。

『かんだやぶそば』店舗詳細

構成=フラップネクスト 取材・文=工藤博康、塙 広明、鈴木健太、佐藤さゆり(teamまめ) 撮影=小野広幸、鈴木賢一、オカダタカオ、須田卓馬 、高野尚人