お話を聞いたのは……倉方俊輔さん

建築史家、大阪公立大学教授。実行委員長を務める2025年の「東京建築祭」は2025年5月17日(土)~25日(日)に開催され、東京都心の歴史的な建築から現代建築まで約40件が特別公開・特別展示される。詳しくは東京建築祭の公式WEBサイトを。

絵になる元交番「神田猿楽町町会詰所」

昭和5年(1930)ごろ築

交差点の角に建てられた、レトロでかわいい小さな建物。元は交番だったが、現在は町会の詰所に。“絵になる”と、映画やドラマのロケ地にもよく使われる。「街の形にのっとって建てられているのがいいですね」と倉方さん。十字路脇の狭小地に建てられており、隅切りに合わせて正面が切り取られたように斜めになっている。関東大震災後に建てられた鉄筋コンクリートの建物だが「造形の自由度が高いコンクリートらしい建物です」。

通常、一般公開されていないが、特別に室内へ。ドアを開けると鋭角な三角形のこぢんまりした部屋が出現。駐在さんが1人いたとして、2人が駆け込んできたらもういっぱいになっていただろう。当時の様子が思い浮かぶようだ。

「神田猿楽町町会詰所」詳細

各所に光る江戸風情の造り『いせ源』

天保元年(1830)創業/昭和5年(1930)再建

江戸後期創業のあんこう料理専門店。建物は関東大震災時に全焼後、昭和5年(1930)に再建され現在に至る。神田須田町周辺は戦火を免れたため、戦前の木造建築がいくつも残っており、『いせ源』は東京都の歴史的建造物にも選定されている。

建築は、数寄屋風の入母屋造り。玄関に入ると石のたたきが広がり、竹製の腰掛け、サクラの変木の装飾など、細部まで趣向が凝らされている。階段を上れば、江戸の風情を残す入れ込み座敷へ。都心とは思えない開放感で、昔ながらの風情を感じる。江戸時代、あんこう鍋は庶民に親しまれた食べ物だったが「この建築を見ると江戸時代から昭和戦前までの庶民文化がひとつながりだったことが実感できます」と倉方さんはいう。

『いせ源』店舗詳細

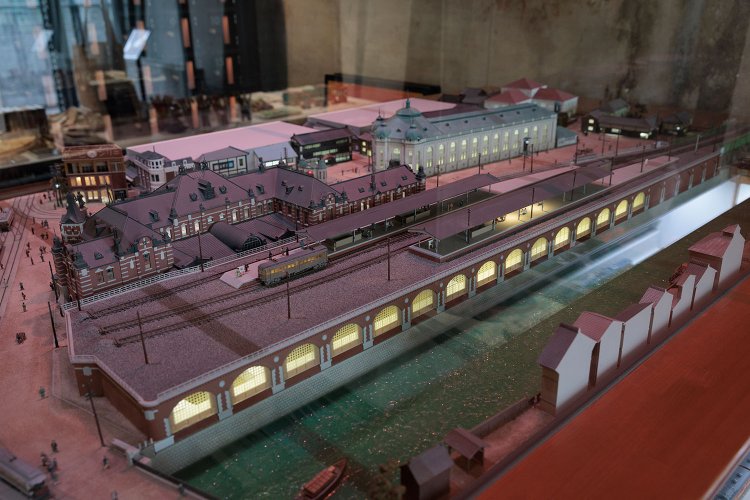

旧万世橋駅のにぎわいを記憶する『マーチエキュート神田万世橋』

明治45年(1912)築/昭和10年(1935)改修

明治45年(1912)に今はなき万世橋駅の駅舎として竣工し、昭和11年(1936)の大改修により鉄道博物館を併設。しかし、昭和18年(1943)に駅は乗降客数の減少に伴い休止に。現在の姿に生まれ変わったのは2013年のこと。

単にデザインだけ継承してピカピカにするのではなく、歴史的遺構を残したリノベーションで「何世代にもわたって堆積した時間が体感できる」と倉方さん。象徴的なのが1912階段と1935階段。開業時の遺構である1912階段は花崗(かこう)岩や稲田石を削り出した重厚な造りで、タイルの間の目地が丸く膨らんだ覆輪目地が施されている。大改修時に造られた1935階段はコンクリートを使っており、モダンな雰囲気を醸し出す。

『マーチエキュート神田万世橋』詳細

先進的なビルを選書と共に楽しむ『一誠堂書店』

昭和6年(1931)築

「古書店がビルを建てたというのは、当時としては先進的なことでした」。『一誠堂書店』は神田の大火に続き関東大震災と、二度も焼失。その苦い経験から、頑丈な鉄筋コンクリートで店舗を再建したという。エントランスの間口も大きく開けているが、これも鉄筋コンクリートの強度があってこそ。天井も高く、その上部ギリギリまで本がびっしり並ぶ。

「外観にも震災復興期の建築らしいモダンさを感じます」と倉方さん。1階は花崗岩で覆われ、2階から上はタイルで仕上げてあり、最上部には、アールデコ調の国旗掲揚塔がすらっとそびえる。「全体的に上昇感があり、高さを強調するデザインになっています。まさに“本の殿堂”という感じがしますね」。

『一誠堂書店』店舗詳細

取材・文=瀬戸口ゆうこ 撮影=丸毛 透

『散歩の達人』2025年5月号より