群馬の水郷 揚舟 谷田川めぐり

揚舟に揺られて 癒やしの水文化体験

町内に残る揚舟(あげぶね)を活用、2002年から体験型の観光として開催。利根川に並行して流れる谷田川で、毎年春(5〜6月)と秋(9〜10月)に谷田川ヤナギ山周遊コースが運航される。

● 1000 円(小学生以下は無料)。1 日7 便10・11・12・13・14・15・16 時発(各15分前までに要手続き)、所要約1時間、例年土・日・祝運航。

群馬県板倉市岩田2941-3(群馬の水郷公園) ☎0276-82-1111(土・日・祝は8:30〜17:00・町役場)/☎0180-99-2400(当日運航状況確認)

水塚と揚舟

板倉の水郷文化を象徴する風景

1947年のカスリーン台風後に治水事業が完了するまで、板倉町は数年おきに水害に見舞われた。水塚(みつか)と揚舟は、水害対策から生まれた町の文化的景観。水害のとき人や家財、食料、家畜などを守るために作られた建物が水塚。揚舟は家の軒下や納屋の梁(はり)に吊り下げられ、水害に備えた稲刈りや、水が出た際に人や家畜、農作物などを水塚や近くの高台へ運び、飲料水の調達に活躍した。

●見学無料(板倉町文化財資料館に申し込み)

板倉町文化財資料館

最初に訪ねたい 板倉さんぽの強い味方

三等三角点が立つ高台にあり、貝塚地層の剝ぎ取りから遺跡の出土品、模型などで歴史や重要文化的景観を紹介。糸紡ぎや機織りが体験できる「織姫の部屋」、書籍が充実した資料室も利用価値が高い。「利根川・渡良瀬川合流域の水場景観」のうち、水塚や揚舟など個人宅のものは職員が案内してくれる(要予約)。

沈下橋

増水時は川に沈む 水郷の原風景

海老瀬地区と下五箇地区を結ぶため、谷田川の中州に架かる2本の木橋は沈下橋(ちんかばし)。増水時に抵抗を減らすため欄干がなく「潜り橋」とも呼ばれる。昭和30年代まで谷田川流域に多く見られたが、現在は通り前橋(P.106写真)と北坪東橋の2橋のみとなった。西側には河床が低い大箇野排水路から谷田川へ流す「大箇野サイフォン」がある。

●渡橋禁止。海老瀬天神悪途1099-2地先ほか

雷電神社

火防・雷除けの霊験あらたか

関東を中心に広く分布する雷電神社の総本宮。推古天皇6年(598)聖徳太子の創建とされ、沼の浮島に祠を建てたのが始まりという。本殿の彫物は左甚五郎10代目の親方、石原常八の作。「唐子遊び」の鰻取りが板倉らしい。二間社がめずらしい末社の八幡宮稲荷神社は天文16年(1547)の建立。群馬県最古の木造建築で国の重要文化財。天保6年(1835)に本社を再建した際、鳥居付近から移したという。

小林屋

雷電神社の門前で味わうナマズ料理

天保7年(1836)創業、現在8代目の老舗で、以前は割烹旅館もしていた。ナマズは活きのいい国産の天然ものだけを使う。柔らかな白身の天ぷらはクセがなくふっくらした食感。たたき揚げはナマズの身を無駄なく使おうと昭和の初めに6代目が考案。ナマズのすり身と豆腐、ニンジン、シソの実などを合わせてカリッと揚げる。単品注文(300円)やテイクアウト(1個59円)もできる。

雷電沼

板倉にもあった万葉集ゆかりの地

「上つ毛野(かみつけの)、伊奈良(いなら)の沼の、大藺草(おおいぐさ)、外(よそ)に見しよは、今こそまされ」。柿本人麻呂が詠んだ万葉集東歌にある伊奈良沼は、町内にあった板倉沼のこと。かつては大きな沼地だったが、昭和後期頃からどんどん埋め立てられて工業団地になり、現在は雷電神社に隣接する雷電沼がその名残という。

●見学自由。群馬県板倉町板倉2742-44 ほか(板倉中央公園内)

川魚・郷土旬菜 うおとし

ユニークなナマズの寿司が味わえる

ナマズをはじめ、フナ、コイ、ウナギなど水郷らしい川魚や地元の旬の野菜をふんだんに使い、天ぷら、たたき、コイの生刺(なまさし)など定番の郷土料理はもちろん、オリジナルな料理が楽しめる。淡白で上品な甘みのあるナマズ寿司や、鮮度のよいフナやコイを厚切りに仕上げたあらいも人気。

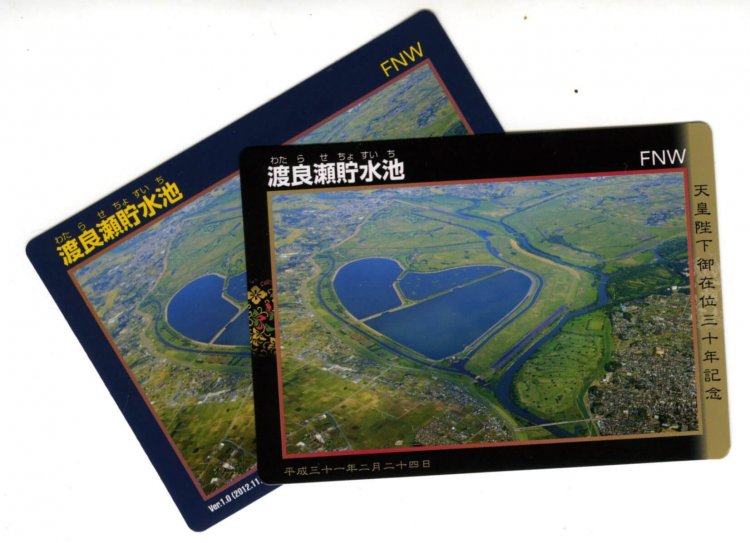

渡良瀬遊水地

ラムサール条約の登録湿地になった本州最大の湿地

足尾銅山から流れ出した鉱毒を沈殿させて無害化するために作られた我が国最大の遊水池。3つの調節池のうち常に貯水されているのは、旧谷中村の遺構を残すためにハート形になった「渡良瀬貯水池」(谷中湖)のみ。ほとんどが栃木県で板倉町の部分はほんの少しだが、レンタサイクルで足を延ばしたい。

●無料。9:30〜17:00、月(祝の場合は翌)休。

足尾鉱毒事件史跡

現存することに驚きつつ 苦難の歴史をしのぶ

渡良瀬川と聞いて避けて通れないのが、明治時代に大問題になった足尾鉱毒事件。板倉町内(旧海老瀬村)の旧家の当主だった松本英一が鉱毒事件の指導者だったため、松本宅に被害者の救済本部が置かれた。明治34年(1901)12月28日から本部と同じ敷地内にあった施療所は、翌年2月に近くの松安寺(写真)に移され施療は5月25日まで続いた。

●見学無料(板倉町文化財資料館に申し込み)。

三県境

小さな水路に笑みがこぼれる脱力系新名所

3つの県の境が1カ所に集まる場所を三県境という。全国で40以上あるがほとんどが山頂や川のなかで、簡単に行けるのは全国で唯一ここだけ。もともと栃木とは渡良瀬川、埼玉とは谷田川が境だったが、河川改修で流れが変わったため歩いて行けるようになった。そばには整理番号を9にそろえて4県を通過する日本唯一の主要地方道「県道9号佐野古河線」も通る。

●見学自由。

食事処 季楽里

打ちたてのそばやうどん 揚げたての天ぷらに舌鼓

「板倉町むらづくり特産品加工組合」の女性組合員が腕を振るう。国産ソバに群馬産うどん粉、コシヒカリの米や新鮮な野菜は地元板倉町産と、食材へのこだわりは半端ない。またそば・うどんは手打ち、ダシは返しから手作りと妥協がない。地元食材、手作りのジャムや味噌など加工品も売られており、その味噌が入ったかぼちゃまんじゅうはみやげにオススメ。

老沼家

誰もが心当たりのあるノスタルジックな店

明るく陽気な老沼直江さんが60有余年1人で切り盛りする昔ながらの焼きそば屋。コンクリート床に鉄パイプのイス・テーブルが並ぶ店内は、昔の大衆食堂と駄菓子屋をミックスした感じ。店主と常連客の会話込みで昭和中期的雰囲気にほっこり。21世紀なのはなぜか壁に15枚も貼られたカレンダーのみ。

高鳥天満宮

吉田松陰も祈った? 「願掛け撫で牛」

臥牛(ねうし)像を土で模したユニークな「願掛け撫で牛」で知られる。これは、家に持ち帰り、学業成就や試験合格などの願いを込めながら撫で、願いが叶ったら神社に返納するもの。吉田松陰の『東北遊日記』には、谷田川を舟で渡って天満宮の参道を歩き、利根川に出たことが記されている。

赤城塚古墳

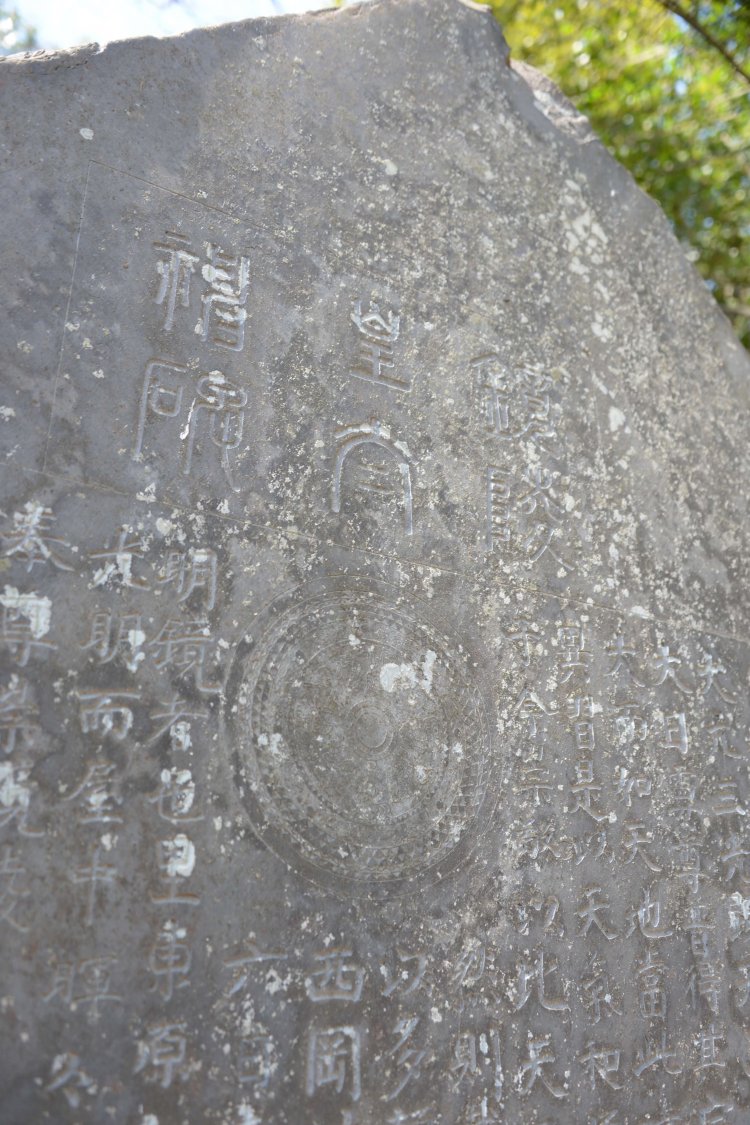

鏡ばかりか鏡を刻んだ碑も相当めずらしい

古墳時代前期の築造と思われる直径30mほどの小さな円墳だが、延宝5年(1677)に古墳の頂部分を削った際に出土した鏡で有名。鏡は希少な「三角縁仏獣鏡(さんかくぶちぶつじゅうきょう)」で3世紀頃の中国(魏)製という。仏像が描かれた鏡は国内に数えるほどしかなく、ここのと同じデザインは一つもない。安政4年(1857)建立の鏡陵皇太神碑に、発見のいきさつが刻まれている。

●見学自由。西岡1662(西丘神社境内)

安勝寺

2つの寺号を合体 ありがたみも2倍?

安楽寺と最勝寺という2つの寺が1952年に合併して誕生。火災で長いこと仮堂だけだった安楽寺の境内に、無住だった最勝寺の本堂と阿弥陀堂を移築し、2つの寺号から一字ずつとって改称。あまり聞いたことがない命名である。縁起はともかく、写真の宝篋印塔(ほうきょういんとう)と梵鐘は一見の価値あり。

勝軍地蔵

堤防の際に佇む珠玉の石仏

甲冑をまとい、右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠(ほうじゅ)を持って馬に乗った地蔵尊。火事避けの御利益くらいしか思い浮かばないが、昔は道祖神的な存在でもあったようだ。ふくよかな表情と見事な彫りが印象的な丸谷のものは町指定重要文化財。石仏事典に載っており石仏ファンに知られた存在とか。

●拝観自由。大高嶋丸谷(長良神社)/群馬県板倉町岩田2290

昆虫千手観音像

インパクトある板倉版「玉虫厨子」

カブトムシ、オニムシ、タマムシ、カナムシ、カナブン、カミキリムシなど約2万匹の昆虫を使って制作された。板倉町在住の男性が、虫供養になるか半信半疑になりつつも6年がかりで1975年に完成。人形の型に針金やピンで虫を刺したため、標本の集合体ともいえるアイデア作品だ。

●無料。8:30〜17:15、月・祝休。群馬県板倉町板倉2698(板倉町中央公民館内) ☎0276-82-2435

取材・文・撮影=飯田則夫

『散歩の達人』2019年6月号より