自分たちの世代は休まない症候群。自分の味を残すため、弟子と二人再出発

もともとのオープンは1978年、店主である大河原秀夫さんが33歳の時のこと。それから40年近い歳月を経た2017年、一度は店を閉めた。朝早くからそばを打ち、その日の出来に合わせて緻密に時間を調整しながら茹で、絶妙のタイミングで客の前に出す日々。当時は夜も営業し、酒のあても含めて60品近くを扱ったというのだから並大抵の仕事ではなかった。

晴れて悠々自適の身となった大河原さんであったが、本人曰く「休まない症候群世代の男」。同じようにそばと向き合い、同じ時代を切磋琢磨しながら生き抜いてきた同業者が、引退後も後進の育成に取り組んでいるなんて話を耳にすると、「自分も『櫟庵』の味を残したい」と居ても立っても居られなくなったのだとか。

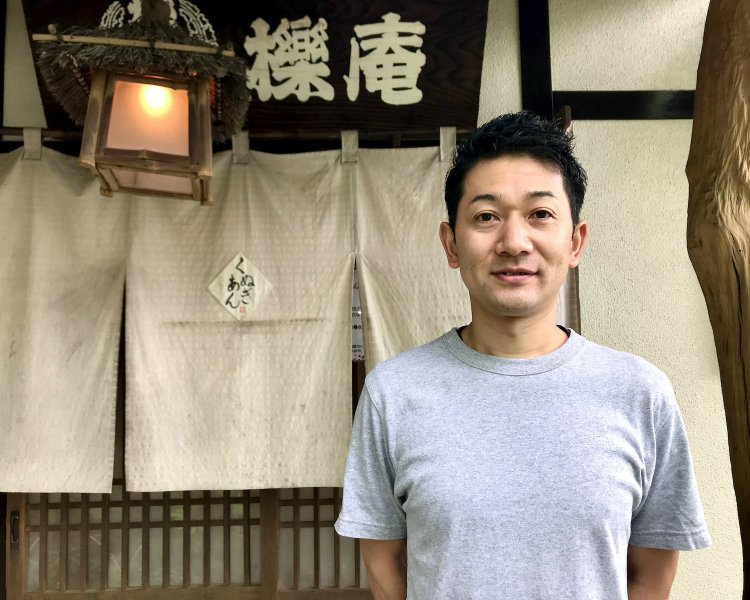

そんな折も折、縁あって出会うことになったのが、現在弟子として店を切り盛りする辻川和也さんだ。大河原さん同様に生まれも育ちも飯能。サラリーマンをやめて、かねてからの夢だったそば打ちの世界に飛び込んできた。2020年1月、絞り込んだ9品のメニューとともに、『櫟庵』は再出発した。

香りがスッと鼻に抜ける、白くてのど越しのよい細切りの二八そば

使用するそば粉は北海道の音威子府産。大河原さんのそばは、いまも昔も白くてのど越しのある細切りの二八そばだ。その細さゆえに「かけ」では提供していない。

最初にお店を開いた時分には「黒くなくっちゃそばじゃない」なんて声も聞かれたという。「昔は、腹持ちをよくさせるためにそば殻を入れた黒くてゴワッとしたそばが主流だった」のだとか。

まさに、大河原さんのそばとは真逆。しかし、「土地柄だってあるし、そばは人の好き好き。力仕事をするには腹持ちも必要。そして、それぞれの良さがあるから、そばはおもしろい」と大河原さんは語る。その上で、大河原さんが生涯をかけて突き詰めてきたのは、「噛まずに食べられて香りがスッと鼻に抜ける」そばだということ。

つけづゆのだしは昆布と本節一本、かけづゆは昆布と鯖節一本。「昔は土地ごとで手に入る素材だって違ったし、『香りが立たなきゃだしじゃない』って考え方もある。ただ、うちの場合は、だしも砂糖もしょう油のどれも勝ってはいけないというつゆ」。本人の言葉を借りれば「何で作ったかわからないようなつゆ」だからこそ、大河原さんが打ち上げる繊細なそばの風味が素直に口の中に広がってゆくのだ。

精魂込めたそばを最良の状態で食べてほしいという願い

大河原さんが重んじていることの一つが、手間を惜しまぬ手仕事。その根底には、そばは人肌で、また人のかける力で打ってこそ良いという確固たる信念がある。極端に言えば、そばは人間の、ここで言えば大河原さん自身の延長線上にあるものというような印象を強く受ける。

そして、もう一つ印象的だったのは「そばは待ってはくれない」という言葉。お話を伺っていると、時間にまつわる話がよく出てくる。「力を入れすぎて延(の)すとそばに熱が入りすぎる。また時間をかけすぎてもダメ。理想は8分から10分」だとか「茹で時間が30秒から40秒のそばが理想」だとかというように。まるでそば粉を一度手にした瞬間から、生き物でも扱っているかのような語り口なのである。

玄関口はじめ、店内のそれと目立つ所に「店内撮影禁止」の注意書き。弟子の辻川さんに理由を尋ねてみたところ、「写真の撮影に夢中になるばかりに食べどきを逃してしまうお客様が多くて」という答えが返ってきた。

精魂込めたそばが最良の状態のまま客ののどを通り抜けてほしい。再オープン時の心境を「自分の人生、そばしかないから」と笑って振り返った、大河原さんの職人としての願いを受け取ってほしい。

構成=フリート 取材・⽂・撮影=木村雄大