この「直子派or緑派論争」が面白いのは、男性目線でどちらが好みといった幼稚な話で終わらないところだ。僕はこれまでの人生において幾度となく、女性の春樹ファンともこの議論を繰り返してきた。数の統計を取ってこなかったことを後悔しているが、おそらく直子派4割、緑派6割といったところではないだろう。ちなみに僕もどちらが好きかと聞かれたら緑と答えるが、昔は直子だったような気もする。

繊細で儚く主人公ワタナベが心を掴まれる、絶対ヒロインの直子はまさに月のような存在。対して明るく積極的でワタナベの大学生活を煌々と照らす緑は太陽のような女性だ。と、我ながら随分と雑にまとめてしまったが、敬虔な村上春樹読者の方々からは異論もあるだろう。彼女たちは一言ではとても語れないほどの魅力を持った女性キャラなのだ。今回はこの二人目のヒロイン、緑と一緒に『ノルウェイの森』を歩いて行く。

『ノルウェイの森』の後半、緑が存在感を強めていく

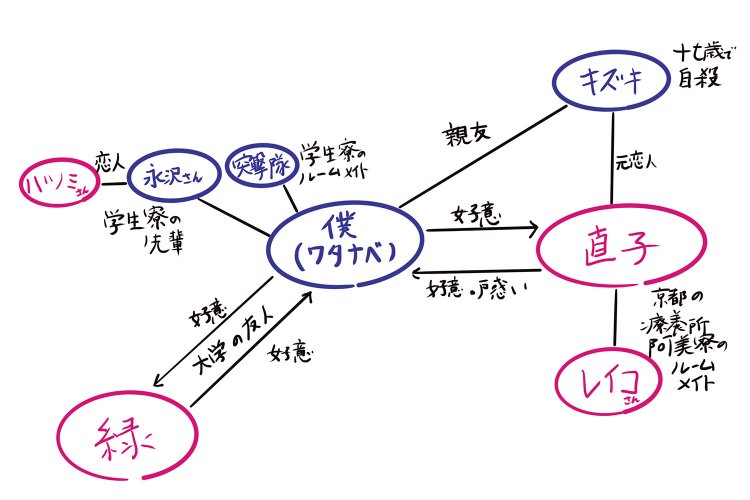

まずは『ノルウェイの森』を簡単に振り返ろう。

主人公ワタナベは、大学一年生の頃を回想する。自殺した親友キズキの恋人、直子に強く惹かれるが、直子は心を病み京都の療養所に入ってしまう。そんななか、ワタナベと親密な関係となるのが大学の同級生・小林緑だった。緑はワタナベの前では元気に振る舞い続けるが、実は父の看病に苦心もしている。直子のことで気持ちを重たくしていたワタナベは、緑に対しても徐々に恋心を持つようになるが、緑とはお互いに不器用な想いをぶつけ合うことが続き……。

ワタナベが直子を愛しているという前提はもちろんあるが、緑にも恋人がいた。そんな事情もあり、二人は長く付かず離れずの関係を続けてゆく。この微妙な距離感、人々の共感を呼ぶリアルな恋愛模様は、物語に立体感と奥行きを与えていた。

直子から遠く離れた、東京の巨大繁華街

では、緑とともに東京の街を歩いてみよう。まず行ってみたいのは新宿だ。冒頭に引用した通り、ワタナベが緑とともに訪れる場所だ。久しぶりに『ノルウェイの森』を読み思ったのだが「新宿」という土地を出すタイミングが絶妙ということ。

ワタナベが緑と新宿に行くのは、彼が初めて直子がいる京都の療養所、阿美寮を訪れた直後なのだ。ワタナベは直子と彼女のルームメイトのレイコさんと楽しいひとときを過ごすが、直子が東京=ワタナベの元には戻れないという事実と向き合い混乱する。そんな中、緑に誘われ宗教学の授業をサボタージュし、昼の二時から新宿で酒を飲むことになるのだ。

このときワタナベが緑とともに入った『ジャズカフェ&バー DUG』は、当時あった「紀伊國屋の裏手の地下」から移転したが、今も新宿にある。緑の行きつけであるこの店で二人は合計五杯もウォッカ・トニックを飲む。酒に酔った緑は木に登りたいと言ったり、卑猥な妄想を披露するなど延々と話し続け、ワタナベを翻弄。読者もまた、京都の山奥で密やかに暮らす直子の姿を見た直後だけに、東京の繁華街で大いに飲み大いに語る緑に呆気にとられることとなる。

直子と緑という二人の女性、そして山奥の療養所と新宿という場所のコントラストが実に鮮やか。新宿はワタナベがアルバイトをするレコード屋がある場所だが、村上春樹自身も学生時代には新宿のレコード屋でアルバイトをしていたという。新宿は「現実」を生きる街であり、そこで過ごした緑との時間は、「理想」である直子との距離の大きさを暗に示すものだ。直子や緑との距離に戸惑いながら葛藤をしていくワタナベ、そしてこのワタナベへの想いを段々と強くしていく緑の姿こそ『ノルウェイの森』、後半の見どころだ。物語で描かれた1960年代後半から50年以上経った今も変わらず若者が行き交う、新宿のネオンに照らされながらそんなことを考えた。

緑の「陰」の部分を見ることになる御茶ノ水

次に訪れるのは御茶ノ水だ。緑といえば大塚の本屋の娘でその本屋の場面も印象的だし、物語終盤、雨の日の『日本橋高島屋』屋上で緑がワタナベに告白するのも美しい名シーンだが、僕は緑という女性を語る上でもっとも大事なのは御茶ノ水だと勝手に思っている。

前述の新宿『DUG』でウォッカ・トニックを飲んでいる最中、緑は次の日曜日につきあってくれないかと、ワタナベを誘う。その行き先こそ、死を間近にした緑の父が入院する御茶ノ水の大学病院だった。御茶ノ水には順天堂、日大、日本医科歯科と大学病院があるが、『ノルウェイの森』にはどの病院なのか明確な言及はない。このあたりを歩きながら、ワタナベと緑が歩いた道がどこなのかを考えるのもまた一興だろう。

ワタナベは新宿駅で「新聞のインクを煮たような味のするコーヒー」を飲み、緑の数々の愚痴を聞きながら御茶ノ水へと向かう。緑の愚痴は多岐に渡った。大学のクラブ、政治集会、税務署員……そして病院に到着すると、看病や親戚の愚痴をわめき散らす。ここまで完全な陽キャだった緑のなかにある闇に、ゾクッとさせられる場面だ。太陽のように思えた緑も多くのものを抱えていることを知り、読者はさらに彼女の魅力に引き込まれることとなる。これらの愚痴を一気呵成に語りあげるものだから、緑のキュートさが際立つシーンでもあるが、秘めた感情や繊細さが垣間見えたことでワタナベの気持ちが動く。これまで、緑の言動を受け流すだけだったワタナベが、緑に病院を離れてのんびりしてくるように勧めるのだ。

ワタナベはその後、病床の緑の父に向かい一人語りを始める。日曜に洗濯をする話、授業で習っている『演劇史Ⅱ』の話。そしてワタナベは病室にあったキュウリに海苔を巻いて醤油を付けて食べる。

僕はこの場面が昔からとても好きだった(先日この話を友人にすると「二十年前から同じことをいっているよ」と笑われた)。この場面は、この作品のテーマである

「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。『ノルウェイの森』」第二章より

という言葉をよく現しているように思えるのだ。死が見え隠れする第一のヒロイン直子に対し生の象徴であるように思えた緑の近くにも、父という「死」の陰が確かに存在する。本作のテーマを改めて読者に暗示する大切な場面といえるだろう。御茶ノ水から見える大学病院を眺めながら歩いていると、愚痴を喚き散らしながらも、ツンデレを繰り返しながらも健気に自分を表現し続ける緑という人がより愛おしくなった。

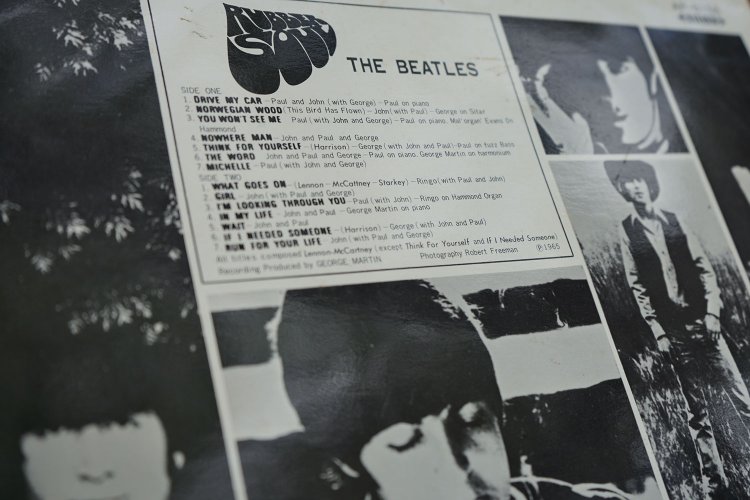

今回も長々と語ってしまったが、最後にこの本のタイトルになった「ノルウェイの森」を聴いてみる。

この曲はビートルズ中期の名盤『ラバーソウル』に収められている。1曲目の「ドライブ マイカー」というビートルズのロックンロールを代表する軽快なナンバーの直後に聴かされることもあってか、2曲目「ノルウェイの森」のそのセンチメンタルな旋律が胸を打つ。考えてみれば『ノルウェイの森』を初めて読んでから、「ノルウェイの森」を初めて聴いてから、もう二十年以上の時間が経過してしまった。それでもなお、どちらの『ノルウェイの森』も切なさとともに、鮮やかな衝撃を僕に与えてくれる。パソコンの前に座り「新聞のインクを煮たような味のするコーヒー」を飲みながら、この二十年のうちに失われてしまったものや、逆に二十年のうちに培ったもの(決して多くはないのだけど)に想いを馳せる。

そういったセンチメンタルなものなんやかやを、一瞬にして思い出させてくれる『ノルウェイの森』はなんと凄まじい小説だろう。それこそが、今回僕が村上春樹散歩で痛感させられたことだった。

文・撮影=半澤則吉