うなぎ恋し江戸川~全川魚シーンを検証する

かつて江戸川では、川魚漁が盛んだった。その名残で『男はつらいよ』シリーズでは、多くの関連シーンが登場する。

〈第2作〉坪内先生に江戸川の天然物を!

病で臥せっている恩師・坪内散歩先生(演:東野英次郎)の「江戸川の天然物のうなぎが食べたい」という要望に応えて、寅さんがウナギを釣りに行く(奇跡的にゲットするも……涙)。

場面からは、この頃(1969年)江戸川ではすでに天然物のうなぎは希少であった様子がうかがえる。

先日、現地で釣り人に話を聞いてみると、「ほとんど釣れないけど、下流の水門が開くと、たまにウナギも遡ってくるよ」とのこと。実際に釣れる可能性は決してゼロではないらしい。

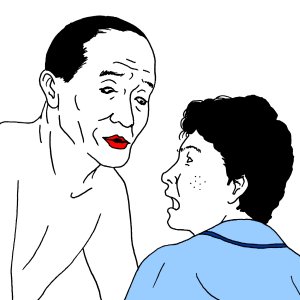

〈第6作〉博を引きとめるために

博に独立を諦めてもらうべく、タコ社長が寅さんに説得を懇願。その際、うなぎでもてなそうとするが、

「お兄ちゃん、「魚甚」で蒲焼き買ってこい。400円の1串だぞ!」

とビミョーにセコいタコ社長。

また、その後の朝日印刷の手打ち式(?)の宴会でも、川魚料理が供された可能性も否定できない。

〈第13作〉傷心の歌子さんと釣りへ

傷心の歌子さん(演:吉永小百合)を元気付けようと、寅さん(with 源公)が釣りに誘う。まったく釣れぬも源公の裏工作で鯉らしき魚をインチキ・ゲット。

鯉はさばいて食べたか、はたまたキャッチ&リリースか。

〈第16作〉順子(淳子)ちゃん来訪!

舞台は「とらや」 。順子(演:桜田淳子)の来訪に際し、うなぎ(上)を4人前注文。

〈第17作〉うなぎで一杯

画家・池ノ内青観(演・宇野重吉)が「魚甚」にてうなぎで一杯。請求書は「とらや」に…。

〈第19作〉鯉のぼり騒動のあとの鯉の洗い

名シーン「鯉のぼり騒動」の気まずい余韻が残っているところに、よりによって鯉の洗いが登場。

おいちゃん「おい、美味しそうだろ。鯉の洗い。(中略)「丸甚」のオヤジが、江戸川で釣れたってさっき持ってきてくれたんだよ」

あまりのタイミングの悪さに寅さんもムス~!

〈第25作〉沖縄帰りの寅さんが

三日三晩飲まず食わずで沖縄から帰還した寅さんのために、特製のうな重を注文。ケモノのようにがっつく寅さんが印象的。

以上、川魚料理数あるなか、圧倒的にうなぎの登場回数の多いことが鮮明に見てとれる。

「とらや」における、うなぎの好き嫌いを検証する

来客、病人、うれしいこと、頼みごと…、なにかがあると必ずと言っていいほど食卓に上るうなぎ。「とらや」周辺における最上級のごちそうなのだ。

しかし、「とらや」の面々のうなぎ観には個人差がある。なかでもうなぎに特別なキモチを持っているのは、おいちゃんだろう。

第17作で図々しくもうなぎの蒲焼きを所望する青観先生に対し、

「うなぎなんてものはな、我々額に汗して働いてる人間が月に1度か二月に1度、なんかこう、おめでたいことでもあった時に[『さあ今日はうなぎでも食べようか』って大騒ぎして食うもんなんだ。お前さんみたいに1日中なんにもしないでゴロゴロゴロゴロしている人間がうなぎなんか食ったらバチが当たるぞ!」

と、おそらくおいちゃん史上最も長いセリフで、「うなぎ=ごちそう論」の啖呵を切る。この“うなぎ愛”はタコ社長にも共通しよう。

そうかと思えば、おばちゃん曰く、

「あたしゃうなぎ嫌いだよ。(中略)さくらちゃんもだよ」(第16作)

と、女性陣は揃って嫌いらしい。

で、我らが寅さんはと言うと、第18作の別所温泉の警察と前出第25作で、うな重を食しているにも関わらず、

「オレ、うなぎ嫌いだろ?お前(博)うなぎ大好きじゃない。それ、理屈で説明できる?」(第19作)と、博の好悪も含めてキッパリ言い切っている。

まとめると、

うなぎ好き:おいちゃん、タコ社長、博

うなぎ嫌い:さくら、おばちゃん、寅さん

不明:満男

3対3、不明1(総数7票)

という結果となった。

う~ん。地元の名物なのにこの反応。他所の人々が知らない何か複雑な事情でもあるのだろうか…。

披露宴から出川(?)まで『川千家』フル回転!

『男はつらいよ』と川魚の関わりを語るなら、川魚料理店も忘れちゃあいけねえ。まずは帝釈天参道に居を構える『川千家』。創業250年という老舗中の老舗だ。

映画では第3作で『川千家』の仲居・駒子(演:春川ますみ)と寅さんがお見合いをする。お見合い会場ももちろん同店、さらにはご主人(当時)も登場。おまけに「とらや」には『川千家』からお土産用の草団子30箱の注文が入るなど、大きな存在感を放つ。

そして最もスポットが当たったのは第23作。ひとみ(演:桃井かおり)と邦男(演:布施明)の披露宴(のやり直し)がここで催されたのだ。

ひとみの愛情溢れる挨拶、ギターに乗せて捧げる邦男のラブソングなどが繰り広げられ、清々しい名シーンとなった。

また、朝日印刷の中村君も同作において同店で披露宴を挙げている。1作品で2度も会場として使われるとは、なんともめでたい。

なお、タレント出川哲朗が第37~39作で、帝釈天参道の板前らしき役として一瞬だけ出演しているが、状況的に『川千家』の板前である可能性が高いと筆者はにらんでいる。

〈おまけ〉出川板前シーン

第37作=「ニュース」と触れ回る。

第38作=寅さんにビールを誘われる。

第39作=秀吉の出立を見送り。満男に源公と裏ビデオすすめる。

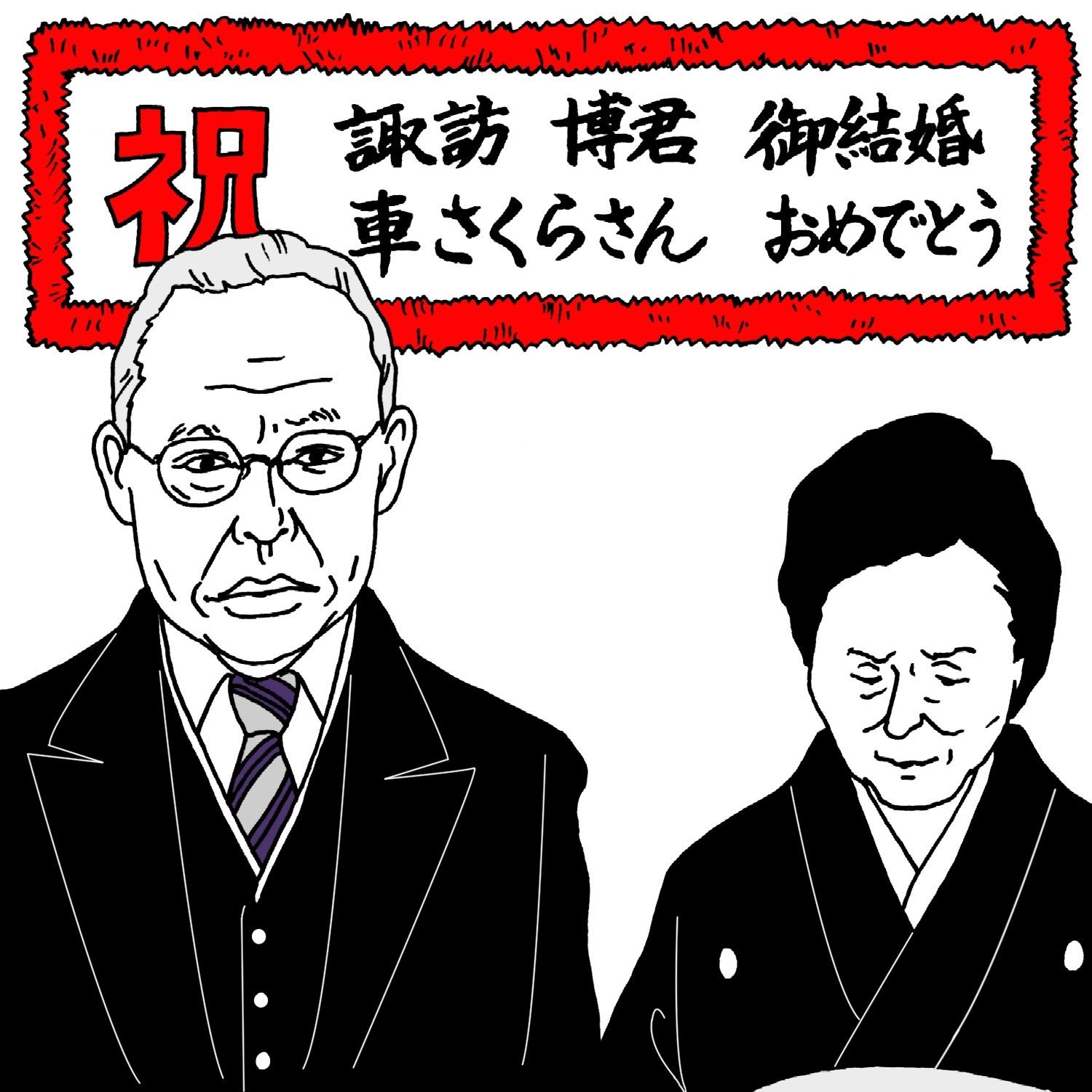

『川甚』での博・さくら披露宴(第1作)はシリーズ最重要シーン

2021年1月、悲しいニュースが入ってきた。柴又のランドマークとも言うべき川魚料理店『川甚』が1月末をもって閉店するという。コロナ禍の影響だ。

『川甚』の創業は江戸・寛政年間の1790年。その歴史、ざっと230年を数える。

明治になると、座敷から眺める江戸川の風景が評判となり、幸田露伴『付焼刃』、夏目漱石『彼岸過迄』などの文学作品に描かれるようになる。昭和となっても文豪に愛され、尾崎士郎『人生劇場』、谷崎潤一郎『羹』、松本清張『風の視線』などの作品の舞台となった。

そして『男はつらいよ』では記念すべき第1作でさくらと博の結婚披露宴の会場に使われる。

寅さんの介入ですったもんだの末、めでたく結ばれるさくらと博。その祝いの席には、絶縁状態だった博の両親も参列しており波乱の予感……

この場面は、シリーズ全体でも大きな見どころの一つだ。いや、“見どころ”というレベルを遥かに凌駕しているようにさえ感じる。

スーパーカブで店の玄関に突っ込むタコ社長の身体を張った演技は、稀代のコメディリリーフの地位を決定付けた。

「寅次郎君には困ったぁ、困った」という厳しくもユーモラスな御前様のスピーチには、以降の関係にも見られる深い慈愛を感じた。

そして、博の父親・諏訪飇一郎(演:志村喬)の挨拶。その冒頭に見せた日本映画史上、最も感動的な22秒の沈黙の後、訥々と語り始める。

「……この8年間は私たちにとって長い長い冬でした。そして今、ようやく、皆さんのおかげで春を迎えられます」

この言葉は、噛み締めれば噛み締めるほど、『男はつらいよ』シリーズ全体を通した大きな主題に思えてくる。

『川甚』披露宴シーンには『男はつらいよ』を語る上での重要なファクターが詰め込まれている。言い換えれば、後々まで受け継がれる『男はつらいよ』のレガシーのいくつかは、この店から始まったと言っても過言ではないだろう。

第1作の封切りから50余年、コロナ禍の時代にあって、老舗川魚料理屋『川甚』はスクリーンの幕が降りるように、230年続いた暖簾(のれん)を下ろす。

東京の名シーンがまた1つ消えた。

(了)

取材・文・写真=瀬戸信保