「気象病」はなぜ起きる?気圧の変化は要注意

「気象病」とは、気圧や気温、湿度などの気象変化によって引き起こされる心身の不調のことをいいます。雨が降りそうになると頭痛がする、首や肩のこりがひどくなるなど症状は人によってさまざまです。

最近では気象病専門外来や天気の変化による頭痛(天気痛)を予測するアプリも登場し、気象病は広く知られるようになってきています。ただ、気象病は正式な病名ではなく医師でも判断が難しい場合もあり、原因がすべて解明されているわけではありません。それだけに、解決策がうまく見つからないこともあるのが辛いですよね。

気象病の原因は大きく分けると、「気圧」「気温」「湿度」の3つの変化だといわれています。これらが急激に変わると、自律神経のバランスが乱れるためさまざまな不調が引き起こされるのです。

特に気圧の変化は大きな要因で、耳の奥にある内耳(ないじ)のセンサーが気圧の下降や上昇を感じ取り、その情報を脳が受け取ると交感神経が過剰に反応します。すると、自律神経のバランスが乱れ、頭痛やめまい、倦怠感などの症状につながるのです。

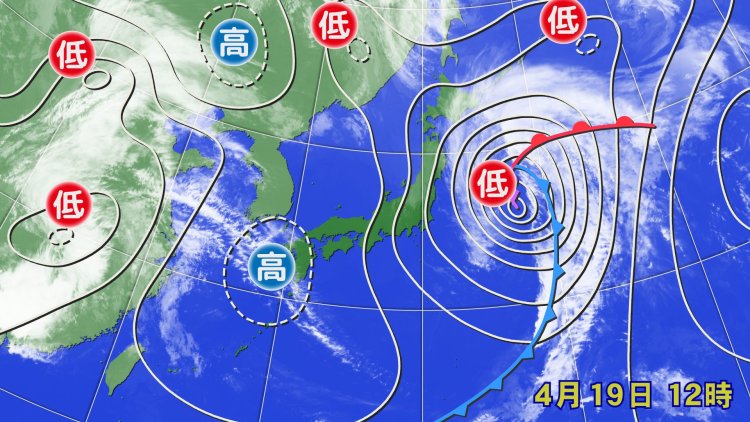

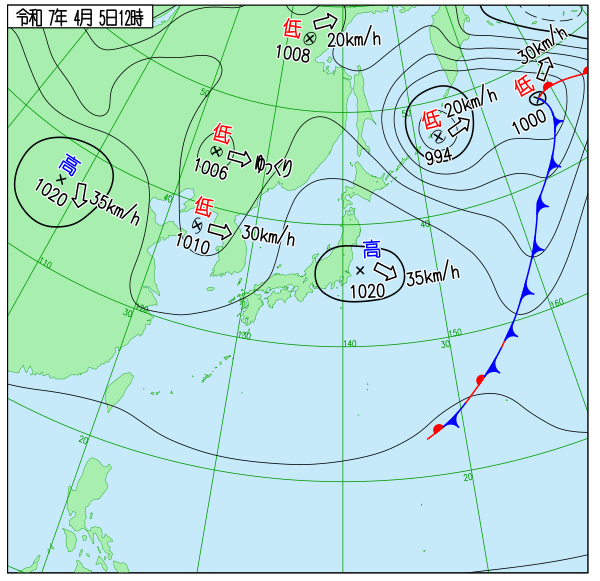

気圧が大きく変化するときといえば、低気圧や台風が近づくタイミングです。低気圧の中心付近には空気が集まりやすく、集まった空気は上昇気流となって雲をつくり、雨を降らせます。気圧が6~10hPa下がると片頭痛が起きやすくなるという調査がありますが、春の嵐をもたらすような発達した低気圧が接近する場合、24時間で 24hPa以上もの気圧が下がることがあります。

台風も低気圧の一種で、台風のたまごは熱帯の海で発生するため「熱帯低気圧」と呼ばれます。台風が通過すると気圧は数十hPaも下がるため、体への負担も大きくなるおそれも。

一方で、天気を回復させる高気圧が近づくときに不調が出る人もいます。高気圧の下では晴れますが気圧が上昇するため、この変化によって体調が悪化することも考えられるのです。私は春に長く雨が続いた後、天気が回復してから倦怠感や疲労感を強く感じた経験がありますが、もしかしたら気象病が原因だったのかもしれません。

また、新幹線や飛行機、エレベーターなどに乗ったときも気圧の上下動があるため、敏感な人は不調を感じやすくなる可能性があります。

コロコロ変わる春の天気。「気象病」のリスク大

低気圧と高気圧が2、3日ごとに日本付近を通過し、めまぐるしく天気が変わる春。天気の変化に伴って気圧のアップダウンも激しくなるので、気象病の症状がある人にとっては四季のなかで特に注意が必要で、過酷な季節です。

さらに、冬の冷たい空気が一時的に流れ込んだり、初夏の暖かい空気が勢力を強めたり、日ごとの気温差も大きいことが特徴です。ただでさえ風邪を引きやすくなる季節ですが、気温の変化に体がついていこうと交感神経を働かせすぎるため、過剰にエネルギーを消費してしまうようになるといわれています。これが疲労感や倦怠感、頭痛を起こし、いわゆる「寒暖差疲労」となるのです。

春のほかにも梅雨や台風シーズンも気象の変化が大きく、気を付けておきたい季節です。

気象病を予防・改善するための対策

気象病への対策には、どんな天気の日に自分は不調になるのかメモを取って、天気と自分の体調との関係を知ることが第一歩です。ある程度、自分の傾向を把握できるようになったら、体調が悪くなるときの天気や気温の変化を覚えておき、日々、天気予報をチェックするようにしましょう。

天気の変化はもちろん、気温は前日からどれくらい下がる(もしくは上がる)のかを調べたり、日中と朝晩との気温差を見たりするのもおすすめです。

気圧の変化を知らせてくれるアプリやウェブサイトもありますし、気象庁の天気図でも低気圧や高気圧の予想を見られます。そうして自分にとって危険な日が分かったら、その日はお散歩の予定を変える、服装選びに注意するなど、なるべく体調を安定させられる工夫をしましょう。

このほか、普段からの心がけとして、睡眠や栄養をしっかりとる、日常的に運動をするなど規則正しい生活を心がけることも自律神経を整えるのに有効だといわれています。気圧の変化を察知する耳を温めたりマッサージしたりするのも手です。

お散歩をするときも大股気味で、腹式呼吸をしながら歩くとよさそうです。スマホを眺めながらではなく、背筋を伸ばして歩くのがポイント。気象病について知っておくことで、元気にお散歩ライフを楽しみましょう。

文=片山美紀 写真=片山美紀、ウェザーマップ、気象庁

参考文献:

『頭痛、めまい、関節痛 自分で治す気象病』/佐藤純 監修(宝島社)

『低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア 気象病ハンドブック』/久手堅司(誠文堂新光社)