高校生のときは演劇、20代前半は小説の執筆、それ以降は山小屋の仕事や旅に打ち込み、その後はライターになるという夢を叶えるために突っ走ってきた。今は特に打ち込んでいることはないが、好きなことを仕事にしているからか、わりと生きていて楽しい。

打ち込めることに出会えるかどうかは、物事に興味を持ちやすいとかハマりやすいといった性質も関係しているのだろうけれど、ほとんどは運だと思う。たまたま出会えるかどうか。私はたぶん、その運が強い。

以前も書いたが、人生で初めて打ち込んだのは小学生のときのバレーボール。これはたまたま姉がバレーボールをやっていたので、なんとなく少年団に入団し、惰性と根性で続けた。

次に打ち込んだのは、中学の演劇部の活動だ。これは人生で初めて、自分の意志で始めたことかもしれない。

放課後や土日、夏休みなど、たくさんの時間を演劇の稽古に費やした。別に、「将来は役者になりたい」などと思っていたわけではない。何のためにやるのかなんて考えもしなかった。ただその時間、その一瞬一瞬を、作品を作り上げることに捧げてきた。

舞台の上で役を演じているときが、一番楽しかった。

通っていた札幌市の小学校は一学年の人数が多かったため、学習発表会(学芸会)では劇と器楽に分かれる。私は4年生までずっと器楽を選択していたが、5年生のときに演劇漫画の名作『ガラスの仮面』を読んで感銘を受け、その年の劇『青い鳥』の老婆役に立候補。オーディションで役を勝ち取って熱演し、あまりの熱演っぷりに親は「恥を知らない子だ」と頭を抱えていたが、私は満足していた。その翌年は『魔法をすてたマジョリン』という劇で、主人公・マジョリンの家庭教師を演じた。

その経験がすごく楽しかったので、「中学生になったら演劇部に入りたい!」と思うようになった。そして中学に入学してすぐ、演劇部の新入生歓迎公演の練習を見学に行った。

すると部長らしい3年生の先輩に、「1年生の中で、新歓公演に出たい子いる?」と言われた。他の子たちが戸惑っている中、私はここぞとばかりに立候補し、役をもらえることになった。『ユタと不思議な仲間たち』という劇の、主人公・ユタをいじめる村の子供たちのうちの1人だ。その日から練習に参加し、新入生なのに新入生歓迎公演で演劇部デビューした。

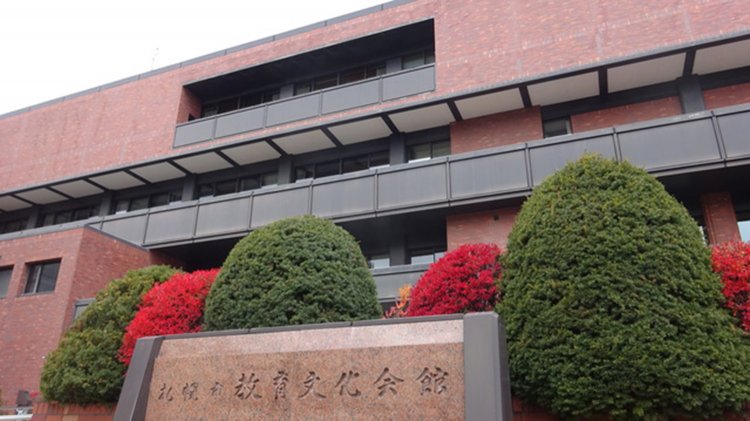

新入生歓迎公演が終わると1年生たちが正式に入部し、演劇部は夏の中文連(中学校文化連盟)に向けて動き出す。中文連とは、札幌市内の演劇部が一堂に会し、教育文化会館小ホールで公演を行う、演劇部最大のイベントだ。順位はつけられないものの、運動部でいうところの「夏の大会」のようなものだろう。

演劇部の顧問は、担任でもあるH先生と、2年生を受け持っているN田先生。その2人が公演ごとに交代で演出をする。H先生は自分で脚本を書き、N田先生は自分で書いた脚本を使うこともあれば既存の脚本を使うこともあった。N田先生はおじさんなのにいわゆる中二病っぽい感性を持っていて、人柄も演出もかなり気持ち悪く、みんなH先生が担当する公演を「あたり」、N田先生が担当する公演を「はずれ」と認識していた。

中文連に向けて、1年生は基礎練習から始めた。「あめんぼあかいなあいうえお」で知られる発声練習や腹式呼吸などだ。ストレッチや筋トレもしたし、設定を与えられて即興で芝居をするエチュードなどもやった。どの練習にも張り切って取り組んだし、どれだけやっても苦にはならなかった。

放課後は毎日、演劇部の部室である視聴覚室で過ごした。うちの学校の演劇部はわりとレベルが高く、部員は多いしH先生もN田先生も熱心だ。平日は毎日、本番前は土日も練習がある。中文連前は夏休みも部活に行った。

毎日長い時間を一緒に過ごすので、部員同士の結びつきも強まってくる。私たちの学年の部員は個性豊かで、生徒会に入っている優等生タイプの子や、校則を破って制服を着崩すタイプの子、とにかくお笑いのレベルが高い子など、いろいろな子がいた。おとなしい子もいたが、どちらかといえばにぎやかな子たちが場のイニシアチブを取っていて、私もその一員だ。クラスでは同じグループにならないであろう子とも、部活ではよくしゃべった。

思い出深いのは、特に仲のいい子たちと数人で休憩時間にコントをしたこと。お笑いセンス抜群のKちゃんがアドリブでボケまくっていたら勢いあまって大道具の岩を壊してしまい、みんなで慌てて修復した。

あと、お弁当を食べながらみんなで「覚えて曲名しりとり」をしたことも思い出に残っている。普段はおとなしい子たちもそのときは楽しそうにはしゃいでいて、普段からうるさい私はうれしくてますますはしゃいだ。

さて、私たちの初めての中文連は中二病で変人のN田先生が担当することになった。ジェイコブズの小説『猿の手』をモチーフにした、戦後まもない日本が舞台の作品だ。

私はこの公演では役がもらえず、小道具係を担当した。小道具係は、小道具を作り終えてしまったらもうすることがない。それでも、毎日部活に行って稽古を見守った。仲のいい友達は同じ1年生なのに役をもらえていて、悔しかった。

中文連は教育文化会館の小ホールで行われる。教文(こう略していた)は、地下鉄東西線の西11丁目駅から歩いてすぐのところにある建物だ。制服を着た私たちは、駅から教文まで、大通り公園の中をわいわいと歩いた。

初めて入る教文は大きくて、小ホールといえどもちょっとした映画館より広い。誰もいない舞台には、馬の絵が描かれた緞帳が下がっていた。

中文連は2日間にわたって開催される。自分たちの公演がない日も教文に行き、1日中、他の学校の公演を見た。そして、市内にはいろいろな演劇部があることを知った。いかにも大人受けしそうな古臭いテーマの演劇をやる学校もあれば、生徒が脚本を書いている学校、若々しい感性の斬新な演劇をする学校もある。一方的に憧れたりライバル意識を抱いたりしながら、夢中になって観劇した。

隣町の中学の演劇部には男子部員がいて(うちの学校は女子だけ)、客席から舞台は遠いから顔なんてわからないのに、みんなで勝手にかっこいいことにして陰でキャーキャー騒いだ。中文連のパンフレットで彼の名前をチェックし、アイドルのように扱っていた。

うちの学校の舞台は失敗なく終わった。自分が出演するわけでもないのに、緞帳が上がる瞬間は息が止まりそうなほど気持ちが張り詰めた。

それから何度かの公演を経て、翌年の夏、2年生の中文連はH先生が担当した。スタインベックの『二十日鼠と人間』をH先生自ら脚本化した舞台だ。

農場を渡り歩いてその日暮らしをしているジョージとその幼なじみのレニーの物語で、私は農夫たちのリーダーであるスリムという役。クールでカリスマ性のある役柄で、夢を諦めたジョージに理解を示して友情を深めたり、農場の若旦那の妻からの誘惑を華麗にかわしたりする。

H先生はとにかくスリムに「クールさ」を求めてきて、クールとは程遠い私は役作りに頭を悩ませた。クールといっても、淡々としすぎると棒読みになってしまう。いかに声を張り上げずに観客を引き込むか。スリムのカリスマ性を表現するのが課題だった。

また、若旦那の妻は友人が演じていたのだが、彼女の演技は中学生離れしたセクシーさだった。そんな彼女に誘惑されても、スリムはクールに「おっと、あんたの旦那はあっちだぜ」とか言う。今思えば、中学生の女の子同士が演じる芝居ではない。

後半、若旦那がジョージに殴りかかるその拳を「よせ」と言いながらパシッと止めるシーンがある。毎回、内心で「ここ、スリムのかっこいいところ!!」と思いながら演じていた。

私は本番に強い。中文連の本番では、練習通りに完璧な演技をすることができた。自分で言うのもなんだけれど、あの日、教文の舞台にいたスリムはとてもかっこいい農夫だった。

実は、中2からクラスの人間関係に悩んでいた。クラス替えの直後、クラスのリーダー的な女の子が「仲良くなろ~」と寄ってきたので仲良くなったのだが、次第に彼女といるのが息苦しくなったのだ。私は彼女に気を遣って合わせてばかりで、まるで彼女がジャイアン、私がスネ夫のような関係性だった。

だから教室にいるのが辛かったのだが、演劇部の部室である視聴覚室では、のびのびと息をすることができた。演劇部にいるときは素でいられるというか、人目を気にせず心から笑うことができる。それに、役を演じているときの私は、私ではない別の人物だ。役を演じている間は、教室での悩みから解放されることができた。

中文連が終わって秋になると、3年生が引退した。私はH先生から、次期部長を命じられた。

しかし秋が深まった頃、ジャイアン的な彼女から仲間外れにされ、クラス中から無視されるようになった。演劇部のメンバーはそれまでと変わらず接してくれたけれど、部活どころか、学校に行くことができなくなってしまった。

私が部長の役職を投げ出して不登校になったこと、その翌春にH先生が転勤で学校を去ったことが重なり、演劇部は空中分解してしまったらしい。責任を感じたけれど、自分のことでいっぱいいっぱいでどうにもできなかった。

数年前、久しぶりに演劇部時代の友人と会った。彼女は、『二十日鼠と人間』では農夫のひとりを演じていた。

札幌の小さな居酒屋で当時の話になり、彼女は言った。

「みんなでよく友達の台本に落書きしたよね。サキ、なぜか私の台本に『T.M.Revolution』って書いてたよ。この前、実家で見つけたの。サキの字だってすぐわかった」

言われるまで忘れていたけれど、たしかに、台本に落書きをする文化があった。しかも自分の台本ではなく、人の台本に好き勝手なことを書くのだ。私はT.M.Revolutionが好きだったから、それで書いたのだろう。

台本はすべて処分してしまったけれど、演劇部の思い出は今も胸に残っている。今思えば、演劇に打ち込んだあの日々が、作品を作り上げることの大変さとやりがいを教えてくれた。視聴覚室のにおいも、教文小ホールの緊張感も、きっと今の私を形作っている。

文=吉玉サキ(@saki_yoshidama)