アメリカ村という名の一大コミューン

「狭山というのは、ほんとにプロテクターのなかに入っているような幻想の世界でしたからね」

はっぴいえんどで日本語ロックの礎を築いた細野晴臣は、その後1972年から約2年を過ごした狭山時代を著書でそう振り返っている。

70年代前半、ハイドパーク(現在の狭山稲荷山公園)周辺で民間に開放された米軍ハウスには多くのアーティスト移住。コミューンを形成した。そこは「アメリカ村」と呼ばれ、若者たちが夢の世界のような暮らしを送っていた。若いアーティストが集った理由の一つは、家賃の安さ。当時のハウスの家賃は2万~2万5000円程度。都内では六畳一間しか借りられないような金額だった。

「それで14~15畳のリビングに、ベッドルームが3つあるような家を借りられたんです。冬は家の中で水が凍るほど寒いハウスもあり、友達と家中にビニールを張って、断熱をしていました。あの頃はみんな仕事がなかったけれど、時間はありましたから」

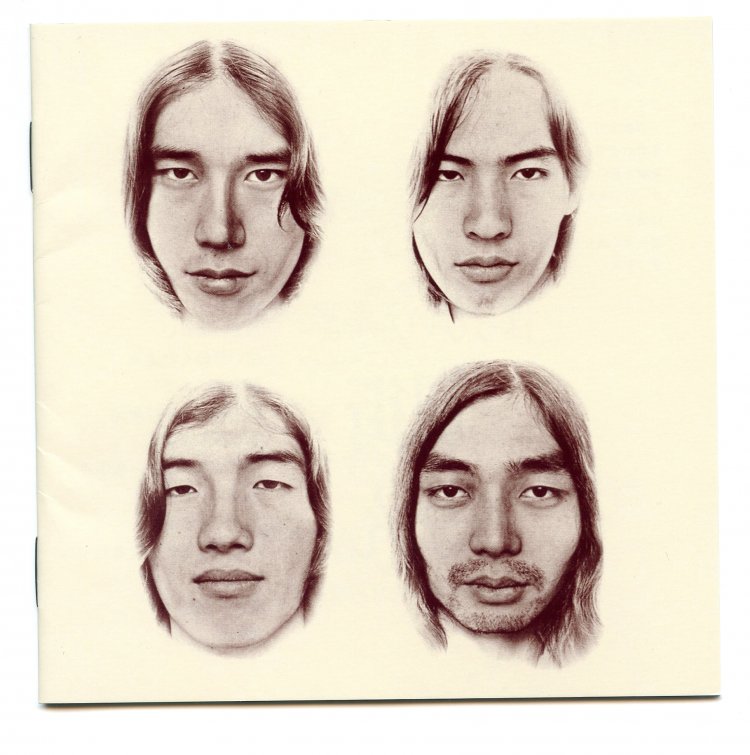

72年から狭山の米軍ハウスに住んでいるミュージシャン・音楽プロモーターの麻田浩さんはそう語る。そこに移り住んできたのは、学生運動の熱狂よりもヒッピー・ムーブメントに共感し、アメリカの暮らしに憧れた若者たちだった。なお、細野氏の移住のきっかけは、はっぴいえんどのレコードの撮影でアメリカ村を訪れたこと。ロケを提案したのは、アメリカ村でアーティストと交流しながら撮影を続けていた野上眞宏さんだった。

「クロスビー、スティルス&ナッシュの最初のアルバムみたいな写真を撮りたくて来た場所でした。はっぴいえんどの音楽はウエストコースト・サウンドなのに、歌詞は日本語で、日本に地に足がついている。そこが日本のアメリカンハウスと重なると感じましたね」(野上さん)

初期に移り住んだのはデザイナー集団WORKSHOP MU!や芸大の学生。その後は多くのミュージシャンが移住した。

「僕のあとに小坂忠や細野君たちが来て、『小坂忠とフォージョー・ハーフ』のバックバンドのコマちゃん(駒沢裕城)も住んでいた。松任谷(正隆)も来ていたけど、こういうところで寝たくないのか、しょっちゅう帰った印象です(笑)」(麻田さん)

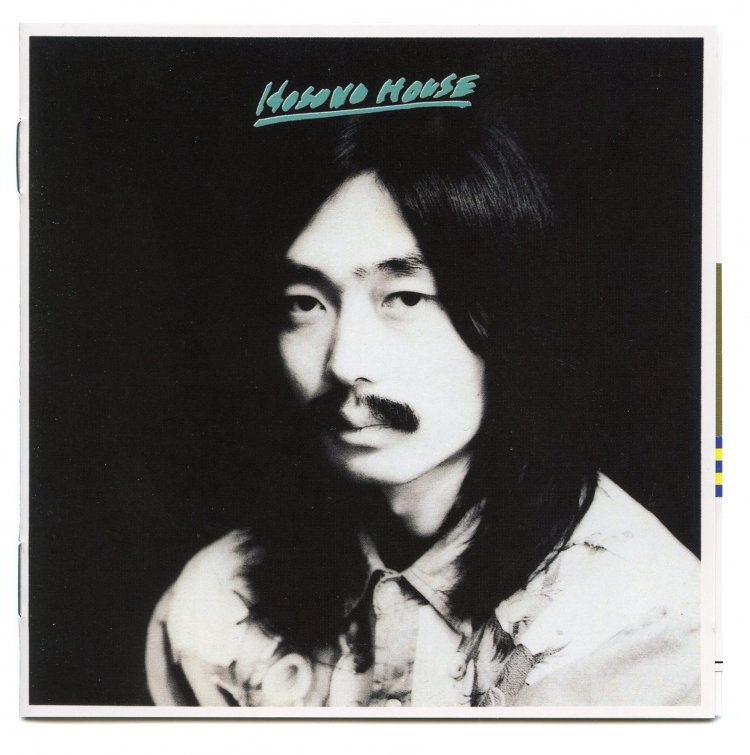

そして細野晴臣ソロ第1作『HOSONOHOUSE』が狭山の自宅で録音される。

「リビングにミキサー入れて、ベッドルームを録音室にして、窓は毛布で防音していた」(野上さん)というレコーディングは、日本初の自宅録音とも言われる。

引き継がれるアメリカ村の夢

コミューンを作り、DIYで作品やモノを作り、家のメンテナンスもする。75年からハウスに住み、ハウスの手入れや増築をしながら暮らすギタリストの洪栄龍さんは「人が何をしようと干渉しないけど、大きい事をするときは手を貸すし、困っているヤツは助ける。そういう個人主義の文化がハウスにはあるんです」と語る。

「あの頃は家に帰ると、知らないヤツが家で寝ていたこともありました(笑)」

その牧歌的な時期を「夢のような時代だった」と野上さんは振り返る。

「僕や細野氏はまだ大学を出て1〜2年の頃。イノセントな時代で何も考えていなかった(笑)。でも僕がアメリカに渡り、79年に一度帰国した頃には、みんなちゃんと仕事をするようになっていた。ヒッピーの時代は終わっていました」(野上さん)

細野氏も74年には東京に戻り、キャラメル・ママの活動を活発化させている。

そして2005年、ついにハイドパーク・フェスが!

「当時はまだ関越ができたくらいで、頻繁に東京と行き来するのは厳しかった。僕も子供が大学を出るまで、平日は東京に住んでいました。90年代に戻ってきたとき、当時から住むミュージシャンは洪君だけになっていましたね」(麻田さん)

老朽化したハウスも時代の流れで大半が取り壊され、新しい住宅に建て替えられた。つい最近も、6棟のハウス群が消えた。

だが近年、新しい動きも出てきている。2005〜06年、アメリカ村ゆかりのアーティストが集った「ハイドパーク・ミュージック・フェスティバル」が開催(代表は麻田浩)。『guzuri』の笹倉慎介さん(P.38)のようにハウスに移る若いアーティストや、残り少なくなったハウスの買い取り、保存に動く人も出てきた。ハウスを維持するには時間と労力が必要で、「それを自分で楽しめる人が住んでいる」と洪さん。

70年代に若者たちが、自分たちの手で作ったアメリカ村という夢。その等身大の自由と、自由を守る精神は、確実に新しい世代にも受け継がれている。

取材・文=古澤誠一郎 写真提供=野上眞宏