日本橋の静かな路地にある老舗料理店で気軽に味わえる割烹ランチ

“割烹料理”と聞くと、多くの人は自分には縁のない世界だ、と思うだろう。筆者も同様だ。一度は行ってみたいとは思うが、そんな機会はなかなかない。ずっと気になっていたが、日本橋の割烹料理店で、夜に出しているのと同じ料理をランチでいただけると聞いて、さっそく行ってみることに。

地下鉄日本橋駅から徒歩5分。目的のお店『割烹 鶴の家』は中央通りから一本入った静かな路地にある。オフィスビルが立ち並ぶ街並みの中に現れる和風の外観には、独特の存在感がある。

本格割烹料理店は初体験ということで、ちょっと緊張しながら店に入ると、スタッフが親しみのある明るい笑顔で迎えてくれ、ほっとして席につく。店内には4人がけのテーブル席が並ぶ。装飾も日本料理店らしい落ち着いた雰囲気だ。

「創業は100年以上前なんですよ。現在まで、代々料理店として営業してきました。鶴の家というお店の名前も当時から変わらないんですが、大昔のことなので、開店の経緯や店名の由来はわからないんです」と教えてくれたのは女将の井田直子さん。老舗の割烹料理店の女将らしい丁寧な語り口だ。

「もともと浅草の言問通りにお店があったんですが、戦争中一時お店を休んでいました。終戦後の1947年に現在の日本橋に移転してきたんです。今では大きなビルがたくさん並んでいますが、移ってきた当時は周りには何もなかったんですよ」と懐かしそうに話す。

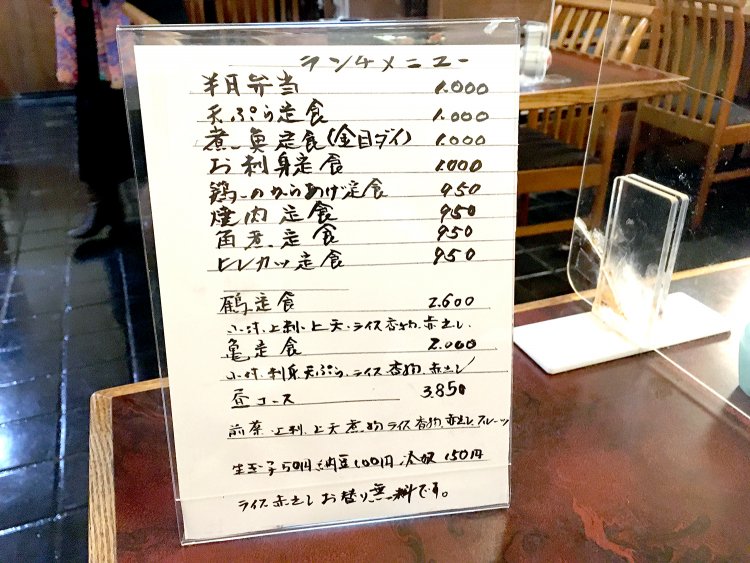

割烹料理店と聞くと会社の接待や打ち合わせで利用するイメージだが、「多くのお客さまに『鶴の家』の料理を楽しんでいただきたいので、ランチのお客さまも大歓迎です」と女将。ランチには鶏のからあげ定食やヒレカツ定食といった定番メニューもあるので、気軽に利用できそうだ。

ベテラン板長自慢の料理がいっぺんに味わえる半月弁当

おいしそうなランチメニューばかりなので、どれを注文しようか少々迷ったが、『鶴の家』自慢の料理を数多く楽しめる半月弁当1000円に決めた。

縁起がいいと言われる半月型の弁当箱に入った煮物、揚げ物、焼き物、お新香など、おかずの充実ぶりを見てびっくり。注文しようか悩んでいた豚の角煮もはいっているので、得した気分だ。

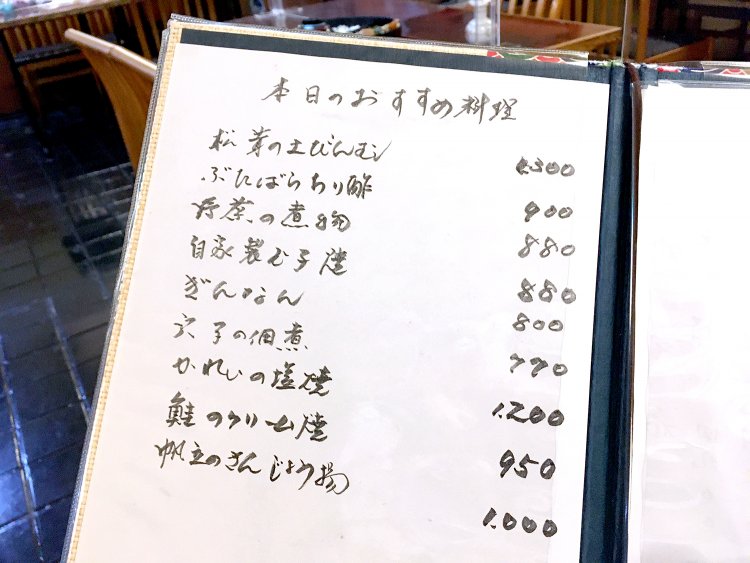

まず煮物からいただく。にんじん、さやえんどう、ごぼう、じゃがいもなど煮物の定番系具材のほかに、なすがはいっているのがちょっとうれしい。煮物は夜のコースに出しているものと同じだそう。老舗割烹料理店の実力がよく分かる一品だ。

つぎに期待の豚の角煮。一口いただくと、口の中でとろけてしまいそうなほど煮込んである。味付けも濃すぎず、これならいくらでもいただける。ご飯のおかずにぴったりだ。次回は角煮定食を注文して角煮を堪能しようと即決だ。

ぶりの照焼もご飯のおかずにちょうどいい味付けだ。焼き具合もしっとりふっくら。板長さんが手間と時間をかけて焼いたのだろう。丁寧な仕事ぶりが伺える。

女将おすすめの玉子焼き。弁当には欠かせない一品だ。シンプルな味わいの中で、出汁が深みを出している。焼き具合もふわふわで、板長さんの腕前がうかがえる。女将が自信を持ってすすめる理由がよくわかる。

この他にも、エビフライやお新香など充実したおかずが並ぶが、特筆したいのが、ご飯と赤だしの味噌汁だ。ご飯は量も多く、ふっくらとして、口に入れたとたん、あ、おいしい、と声が出てしまった。絶妙な炊き加減なのだ。

赤だしも上品な味付けで、さすが老舗割烹料理店と感心。このご飯と赤だしだけでもランチとして成り立つな、と思ってしまうほどだ。板長さんこだわりの充実したおかずと絶品ご飯を楽しめ、大満足の半月弁当でした。

ランチでも十分に魅力を堪能できる老舗割烹料理店

夜は会社の接待や会合などで利用する常連客が多く、何十年と長い付き合いのお客さんも多い。「最近は会社の飲み会や人付き合いが減ってきたようで、ちょっと寂しいんですよ。私は飲みながらお話するということが人間関係の基本だと思っています」と女将。『鶴の家』が、そんなコミュニケーションの場所となればいいと思っているそう。

「割烹料理店というと、値段が高いイメージがありますが、コース料理ではご予算に合わせて相談させていただくこともできます。若い人にもぜひ来ていただいて、『鶴の家』のおいしい料理を楽しんでいただきたいんです。」と女将。

料理だけでなく、さらに女将の接客にも注目だ。じゃまにならないようにちょっと距離をおきながら、きちんとお客さんのことを見て、ほどよいタイミングで声をかけてくる。お客さんが帰るときも、店頭でしっかりと見送る。さすがに歴史のある料理店だと感心した。

念願の割烹料理を味わうことができ、大満足だった。夜の時間帯にはなかなか来る機会はないが、一度ゆっくりと自慢の料理を楽しみたいと思った。

充実したおかずの半月弁当は、『鶴の家』の料理のショーケースのようなもの。お気に入りの一品となった豚の角煮ともお弁当で出会えた。すぐにでも、もう一度食べたいという思いが募るほどだ。絶品料理との出会いに感謝しながら、次回は定食で豚の角煮をしっかりと味わおうと心に誓い、お店を後にした。

構成=アート・サプライ 取材・文・撮影=羽牟克郎