私とカメラマンの夫はこの柴又がわりと好きで、友人も住んでいたことから30年来たびたび訪れている。今日もいつも通りに参道を歩いて「帰りはあの店で草だんご」と心の中で計画しつつ、帝釈天にお参りしてさらに東へ進む。そう、本日の目的地は変わらないはずの柴又でただひとつ、そっと灯火を消そうとしている川魚料理屋の『川甚』だ。

「正月までは静かなものだったのですが…」閉店間際のにぎわいに驚く

原因はどうやらコロナ禍。ニュースで飲食店の窮状はよく聞くが、確かに私たちも昨年は一度も柴又を訪れなかったし、参道も平日とはいえ心なしか人影が少ないようにも思えた。

ところがこの店の前には人がわさわさ。

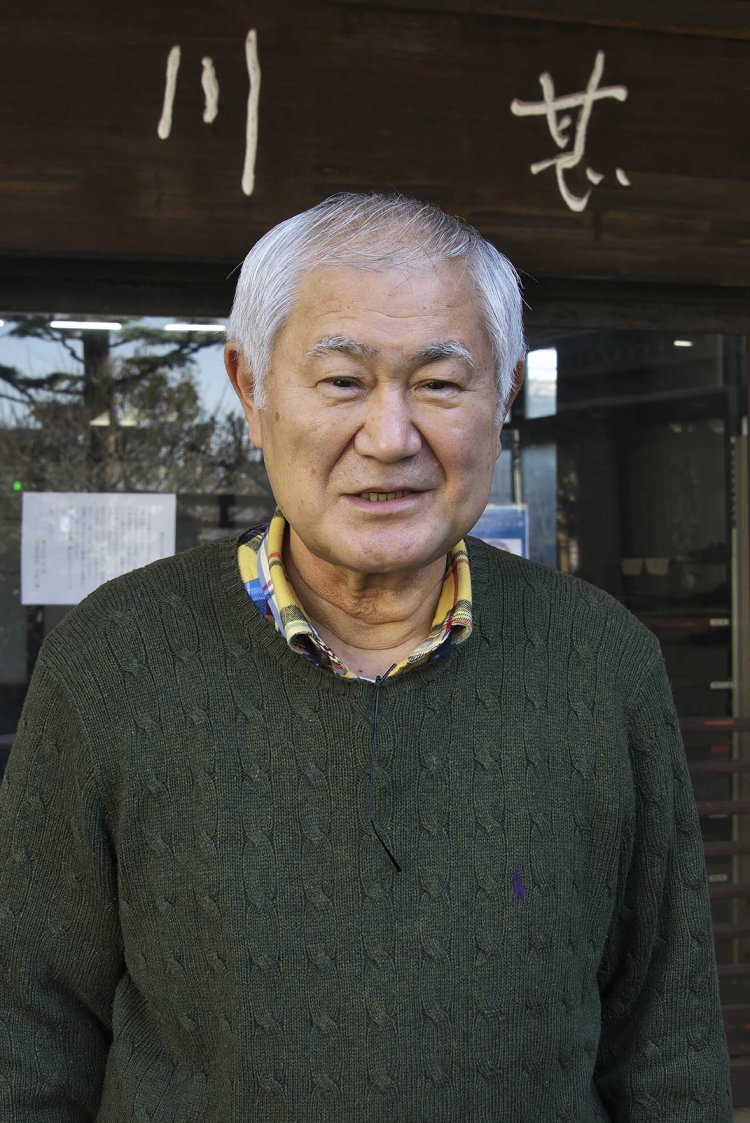

「申し訳ございません、もう予約がいっぱいで」と、店の方がひたすら頭を下げている。8代目社長の天宮一輝さんが「数日前にテレビニュースで放映されてから、もう電話が鳴りっぱなしで」というそばから、電話の呼び出し音が鳴りまくるわ、常連さんがご挨拶にと列をなすわの大混乱。

「先ほども50年前にうちで結婚式をあげたお客さんがその時の写真を持ってきてくださいました」。閉店の報道を聞いて、お客さんもいても立ってもいられないのだろう。

創業から230年、本当はお世話になった常連さん達と静かに最後を迎えたかったのに、と天宮さんは予想外の事態に戸惑っていた。

たまたま事前に予約が取れていた私たちは『川甚』ご自慢の川魚料理にありつけた。最後の記念の料理写真を撮り終えて、鯉こくを口にした夫はひとこと「うまい!」。鯉の名産地新潟県に親戚がいるため、鯉料理には一家言ある男だ。うなぎ大好きの私も甘味控えめの鰻重を頬張り、ごちそうを堪能した。

席はパラパラと離しており、ソーシャルディスタンスをしっかり意識している。満席の理由はここにもありそうだったが、「敷地内の井戸水で活かしておいたウナギやコイをさばくので調理に時間がかかります。職人の手仕事ですからもういっぱいいっぱいで」と、店の方はいう。幸運にも入店できた客らはじっくり最後の味をかみしめていた。

人生の節目は『川甚』で会食 さくらと博の披露宴もここだった

正直なところ、この店は私たちにはちょいと高級でそう何度も訪れたわけではない。

地元の声を聞くと、「普段は近所のこじんまりとした鰻屋に行くが、『川甚』には七五三のお祝いとか親戚の集まりなど人寄せの時に予約する」という人や「長年同窓会を開いていたけど昨年はコロナで中止、そしたら今年は閉店で残念」というお孫さん連れの女性。どれだけの思い出が詰まっているのだろう。

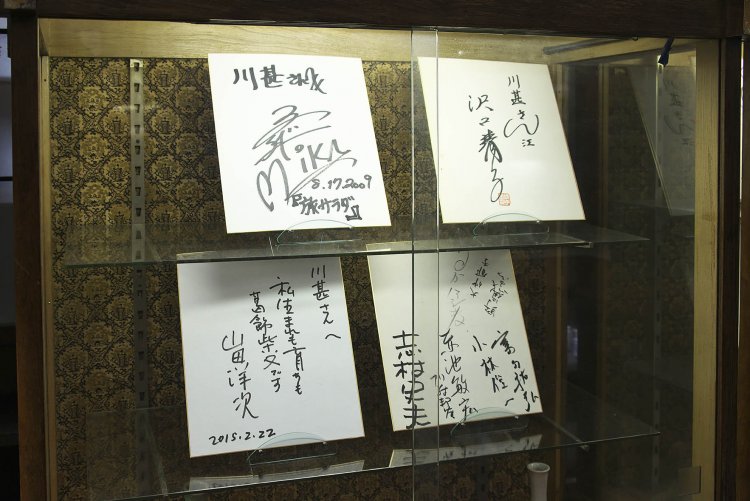

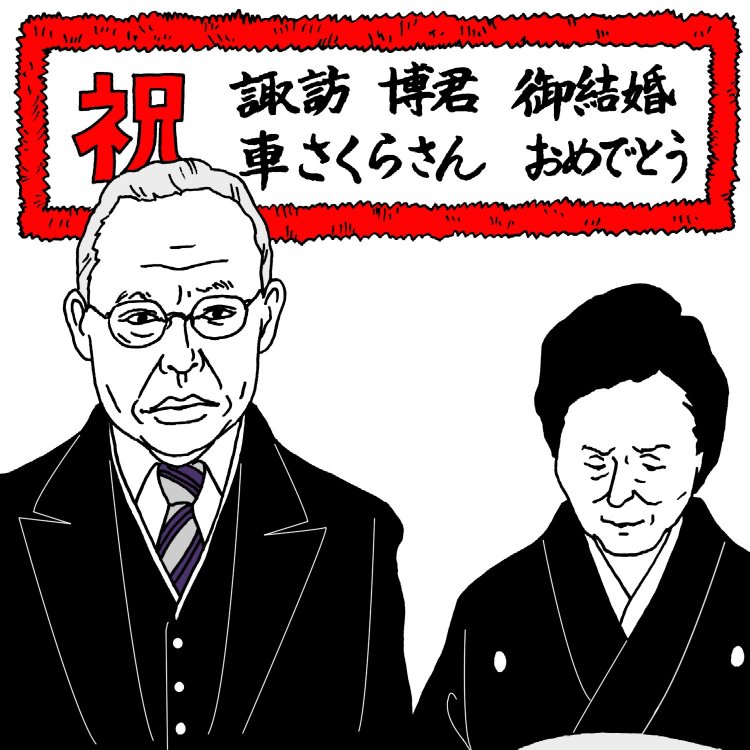

そういえば松竹映画『男はつらいよ』の第1作目で、寅さんの妹さくらと博の結婚披露宴も『川甚』だった。「あれは松竹がスタジオにセットを作って撮影したんですよ。でもたこ社長が遅刻しそうになってあわてて飛び込んできたシーンはここでしたが」と、天宮さんは大きなガラス扉の本館玄関を指さした。ロビーにはこの映画の監督山田洋次をはじめ、様々な有名人の色紙が飾られていた。

もう最後だからと、4階の広間を見せてもらった。静まり返った廊下の突き当たりにある広々とした角部屋では、2方向の掃き出し窓から江戸川が見晴らせた。大空はどこまでも青く、鳥が鳴き、土手には散歩の人々。この部屋で幾多の喜びの酒が飲み交わされ、酔い覚ましにふと借景に目をやる。昭和39年築の建築物だが、おそらく外の風景は当時とほとんど変わらない。

江戸時代の風景と味が今に息づく面白い場所、柴又

河川敷のすぐ目の前に矢切の渡しがあった。これに乗るのも私たちは大好きなのだけど、その昔は江戸市中から市川方面への道筋の一端を担う大切な交通手段だったとか。江戸川そのものも舟運が盛んで柴又は案外古くから栄えていたらしい。

にぎわいの極め付けは帝釈天題経寺人気だ。安永8年(1779)の庚申の日に一時行方不明になっていた宗祖日蓮上人自刻の板碑が再発見され、その頃江戸で流行った庚申信仰と相まって60日に一度の庚申の縁日や前夜には参拝客が押し寄せたのだ。

もっとも当時の江戸っ子にとって寺社参りは行楽のひとつ。江戸城から約14kmの柴又は格好の行楽地だったのだ。「ご利益・風光明美・うまいもの」、思えば今私たちが柴又に足を向ける要素そのものだ。

名物は土手で摘むヨモギで作った草だんごに、低地に広がる田んぼで育った米が原料の煎餅、それから江戸川や周辺に張り巡らされた田園地帯の水路で育った川魚の料理。今でこそそれらの原料は他所から取り寄せているものの、帝釈天参道やこの界隈を見回せばしっかり根付いた味ばかりだ。考えてみたら風景ばかりでなく江戸時代の名物がそのまま食べられるというのもこの東京23区内にあってはちょっと不思議で面白い。

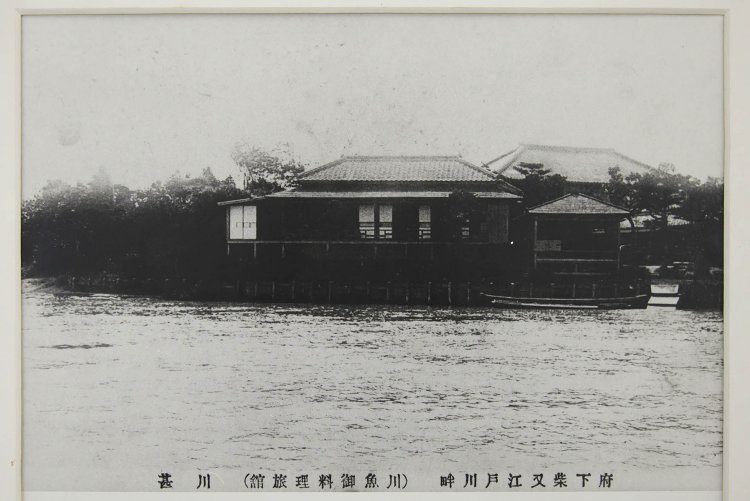

明治の文人に愛され、舟で客が訪れた川縁の料理店

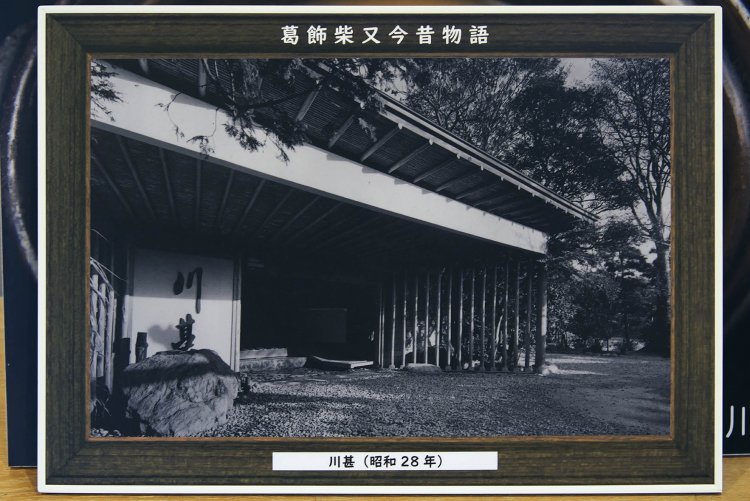

そんなわけで『川甚』も寛政年間(1789〜1801年代)に創業している。当時はもっと川縁に立っていて、床下の川に生簀を作ってウナギやコイを活かしておいた。鮮度抜群である。舟で直接川から訪れる客もいたとか。明治時代には多くの文人が風光明美なこの店を愛でて、数々の作品に描かれている。

大正7年の江戸川の河川改修に伴って強制的に現在地へ移転したが、ここも当初は庭園の中に離れが点在するこれまた風情のある店だったと天宮さんは語る。

昭和39年に再び河川改修や道路拡張で店の敷地が減って現在の4階建ての本館が造られた。その最上階が先に書いた江戸川を見晴らす大広間だ。

「ところで少し前まで森のような庭園もありましたよねえ」と私の記憶を辿ってたずねると、「はい、日本庭園に面した和風建築の離れがありました。110畳の大広間で東側は全面ガラス張りでしたが、耐震の問題があって残念ながら取り壊しました。まあその3年後に東日本大震災があったので結果的に良かったんです」と天宮さん。

江戸時代から現代まで、この老舗は少しずつ時代とともに変化をしてきたのだ。

「この先のことは2月になったらゆっくり考えます」

「この先はどうするおつもりですか?」とたずねると天宮さんは、「私たち一族で切り盛りしてきたので、店を閉めて2月になったらゆっくり考えます。そういう時間が持てる余裕があるうちにと、今回の閉店を決断したんです」。そして「これまでお世話になってきた常連さんや地元の方々、ファンの方々のお気持ちを悲しい思いにさせないようなことを考えていきたいと思っています」と付け加えた。さて今度はどんな変化があるのやら、と勝手にちょっと期待してみたくなった。

それにしても鯉こくはこってり風味でほんのり甘味があって美味しかったなあ、と帰る道すがら思い返した。店を閉めるということはたくさんの記憶とともに、その味ともお別れすることなのだと寂しくなった。このご時世、きっと全国各地でそんな切ない気持ちを抱く人たちがいるんだろう。

憎きは新型コロナウイルスだ。そこで再び帝釈天に手を合わせる。

「コロナ退散っ! みんなが幸せになりますように!」。

取材・文=眞鍋じゅんこ 撮影=鴇田康則