現代に唯一残る紅屋が運営するミュージアム

高級ブランド店が立ち並び、『岡本太郎記念館』や『根津美術館』、『ヨックモックミュージアム』などが集まる表参道の街を散歩していると、『紅ミュージアム』にたどり着きます。

文政8年(1825)に創業し200周年を迎えた現代に残る唯一の紅屋「伊勢半(いせはん)」が運営する、紅と化粧の歴史や文化を伝えるミュージアムです。

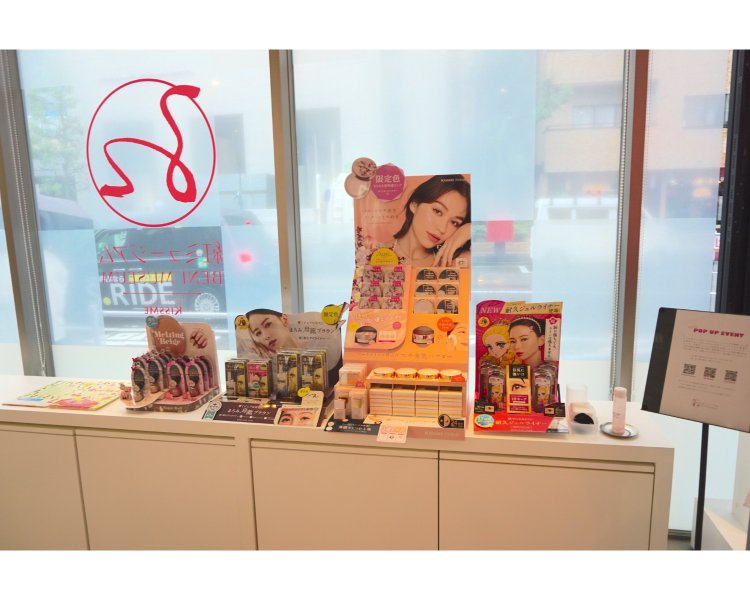

現代の女性にとっては「ヒロインメイク」の会社と聞けばピンとくるかもしれません。

紅や化粧という珍しいテーマはもちろん、常設展の入館料が無料(企画展は有料)という点も魅力のこちらのミュージアム。化粧というテーマだけあって女性の来館がほとんどかと思いきや、実は来館者の4人に1人は男性なのだとか。そのワケを尋ねると、紅の色が持つ“魔力”ともいえるような不思議な魅力が浮かび上がってきました。

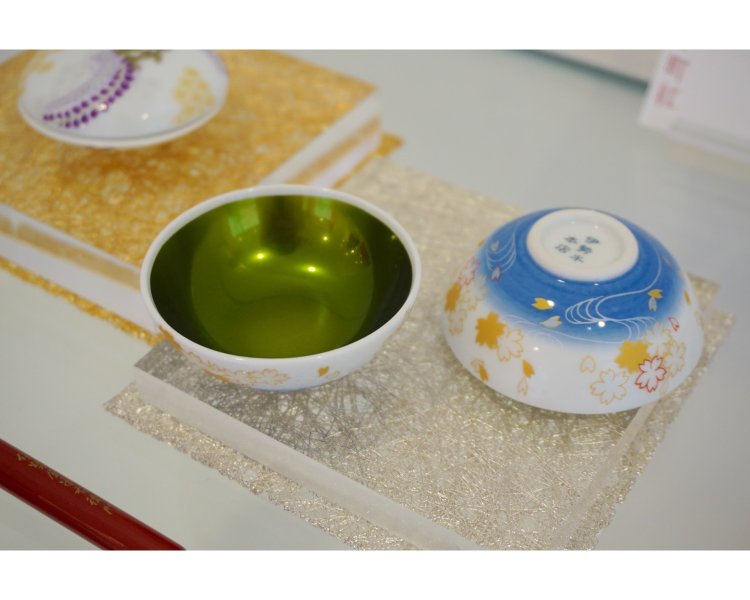

こちらが、伊勢半で作り続けられている「小町紅」です。優れた品質の紅は、このように玉虫色に光り、水で溶くと一瞬で鮮やかな赤色に発色します。この不思議な輝きの原理は、現代の科学でも解明しきれないのだとか。江戸時代には紅を厚く塗ってこのように玉虫色に光らせる「笹紅」という塗り方が流行ったのだそうです。

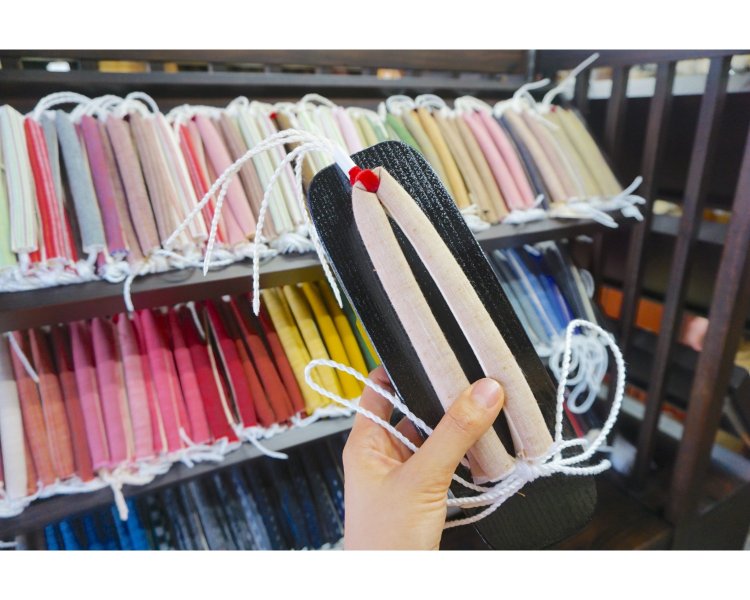

館内では無料で「紅点し(べにさし)体験をすることができます。紅は口紅のほか、アイシャドウ、チークなどさまざまな用途に使われていたのだそう。

伝統的な紅の材料となるのは、紅花です。「花びらは黄色いのになぜあんなに濃い赤色が抽出できるのか?」と疑問に思い、伊勢半の広報の阿部さんにお聞きしました。

阿部さん:紅花の花びらに含まれる色素の99%以上は黄色なのですが、そのうちの1種類のプレカルタミンという黄色い色素は、酸素に反応して赤くなるんです。水打ちをしながら三日三晩かき混ぜて空気に触れさせ寝かせると、黄色からオレンジ、赤と色が変わっていきます。

赤く変化したものがこちら。酸化・発酵させた花びらを丸めてつぶした「紅餅(べにもち)」の状態にして、大消費地である当時の京都や大坂などの上方に輸送されたのだそうです。

この紅餅を水に浸け、アルカリ水溶液を加えると、花びらの中から色素が溶け出します。この液体に麻の繊維をつけると、水溶液の中の赤い色素がセルロースに吸着され、黄色い色素は水の中に残るので、赤い色素が抽出できるのだそうです。

紅に適した紅花が採れるのは、昔も今も山形県なのだとか。

阿部さん:紅花の原産地は地中海沿岸といわれていて、そこからシルクロードを渡って日本にやってきたのは3世紀中頃といわれています。盆地の多い山形県の気候が、昼に高温になり、朝晩は涼しいという地中海沿岸の気候と似ているので、紅花の生育に適しているのでしょう。

紅餅は最上川を通じて酒田の港へ。そこから昆布などを運び“動くデパート”とも呼ばれていた北前船で運ばれました。その後、琵琶湖の舟に揺られて京都や大坂へと向かったのだそうです。

「紅」の使い道は化粧だけじゃない!

伊勢半が店舗を構えた江戸・日本橋。安政5年(1858)の地図「安政改正御江戸大絵図」には、当時の伊勢半の出店地や、化粧品を取り扱う「小間物屋(こまものや)」などがマッピングされています。

- 阿部さん

-

江戸時代初期には、この日本橋エリアに歌舞伎の芝居小屋がありましたし、吉原もこのあたりにあったんです。そういう立地から、化粧品を贈り物や土産に持っていくこともありましたし、浮世絵で役者やトップクラスの人気の遊女の絵を描く絵の具の需要も多い地でした。化粧品を扱う小間物屋も多いですし、絵の具染草問屋も多いので、紅の需要の多い地域に出店したということになります。

——紅は絵を描くのにも使われていたのですね。

紅は化粧や絵画のほか、布を染める染料としても使われていたのだそう。また、お祝いや魔除けの色として用いられていた例も興味深いです。こちらは、護符などを入れて子供に身につけさせたという「守巾着(まもりきんちゃく)」。他にも、紅染めの産湯布で赤ちゃんをくるんであげると、魔物の目から赤ちゃんを隠すことができるという考えもあったのだとか。

阿部さん:「赤」という漢字の成り立ちは、「大」と「火」を組み合わせた象形文字です。火は、獣を追い払ったり、煮炊きをしたり、体を温めたり、生活に身近なものだったのでしょう。赤色は炎のほかにも、太陽や血の色だったり、生命や力を象徴する色として、昔から災いを除ける魔除けの効力がある色だと言われてきています。

化粧は武将のステイタス?

続いて、化粧の歴史のコーナーへ。こちらでは、江戸時代の紅やお歯黒の道具など、化粧道具の実物を見ながら歴史をたどることができます。

日本の化粧の歴史は、江戸時代からさらにさかのぼります。『魏志倭人伝』には、倭人が顔や体に赤い色を塗っていることが記されているのだそうです。当時の日本人は、口や目の周りなど、穴の開いているところから悪いものが入ってこないようにと赤い色をまじないで塗っていたのだそう。

歴史をたどる中で、ひときわ目を引かれる記述が。なんと、鎌倉時代の位の高い武将も化粧をしていたそうなのです。鎌倉時代後期の『春日権現験記絵(かすがごんげんげんきえ)』に、おしろい、頬紅に加え眉にも手を入れている平家の武将が描かれています。

「馬に乗らず歩いている人の顔を見ると、素肌の色のままなんです。その当時の化粧は誰でもしていたものではなく、特権階級のものだったので、化粧をするイコール身分の高さを表すということになります」と阿部さん。コンプレックスを隠したり、個性を演出したりする現代の化粧と違って、かつての化粧は階級やライフステージなどを表す社会的なものでもあったのだそうです。

「赤」と「黒」が織りなす江戸時代の化粧

話は再び、江戸時代の「紅」に戻ります。江戸時代の口紅は「紅猪口」という小さな茶碗のような器に塗りつけて販売されたのだそう。

こちらは明治時代の伊勢半の店頭風景のジオラマ。江戸時代には、紅を買う人が紅猪口を持って紅屋に行くと、このように職人が紅を筆で刷き直してくれたのだそうです。

ちなみに、こんなふうに美しい玉虫色になるのは、極めて純度の高い紅だけなのだとか。紅花以外の色素を混ぜて作られる紅や、エンジムシから採取した染料を綿に染み込ませた生燕脂(しょうえんじ)などもあったそう。

「高い紅だとお猪口ひとつで大体金1両、安い紅だと、銭16文や24文くらいだったようで、それぞれ自分の経済状況に合うものを購入していたそうです」と阿部さん。

現在の金額で言うと、数百円から数万円ぐらいの紅まであったといったところでしょうか。現代の口紅以上の価格差に驚きます! 唇を玉虫色に輝かせることができたのは、ほんの一部の女性だけだったんですね。

江戸時代の女性といえば頭に浮かぶのが「お歯黒」。お歯黒に使う道具の実物も展示されています。お歯黒は一度染めたら一生ものというわけではなく、食事などをするうちに色落ちするため、日々染め直すものなのだそうです。

お歯黒に使うのは、米のとぎ汁の中に錆びた釘や針など古鉄を入れ、酒や酢を加えて、かまどのそばなど温かいところに置いて発酵させた「お歯黒水」。よく歯を磨いた後、このお歯黒水と、「五倍子粉(ふしのこ)」という主成分がタンニン酸のものを交互に塗っていくと、空気中の酸素と反応して歯が黒く染まるのだとか。既婚女性は家族が起きる前にこの作業を済ませていたのだそうです。人によっては2、3日ごとに行ったり、色持ちのよさに差があったりもしたのだとか。結婚が決まると、近所の奥さんたちがお歯黒水を分けてあげたり、道具のセットをプレゼントしてあげるという慣習もあったそうです。

出産すると眉を剃り落とすなど、化粧まわりの制限も多い時代ではありましたが、きれいになりたい気持ちから女性たちは工夫を重ねていきました。そんなニーズに応えたのが、文化10年(1813)の美容本『都風俗化粧伝(みやこふうぞくけわいでん)』。大正時代まで刊行され続けた大ヒット本なのだとか。実践的なメイク法が紹介されており、タレ目or吊り目メイクなど現代にも通ずる内容です。お肌をしっとりさせるために猪の脚を用いる(つまりコラーゲン?)といった、現代人にはハードルが高すぎる方法も記載されていてとても面白いです。館内のタッチパネルを使って中身の一部を閲覧することができます。

こうして長年さまざまな形で用いられた紅も、明治時代に入り化学染料や合成顔料などにより容易に赤色の色素が得られるようになると、手のかかる高価な天然の紅は用いられなくなっていったのだとか。そんな紅の歴史には、人間の根源的な恐れから生まれた祈りの形や、どんな環境でも美しさを求める人たちの願いが詰まっていました。

一部の高貴な人だけが用いていた紅が、庶民の手の届くものになっていく過程の中で、道具だけでなく化粧の意味までも移り変わっていることがとても興味深いです。今の私たちが行っている化粧も、100年後の人々の目にはものすごく不思議なものとして映るかもしれませんね。

取材・文・撮影=増山かおり