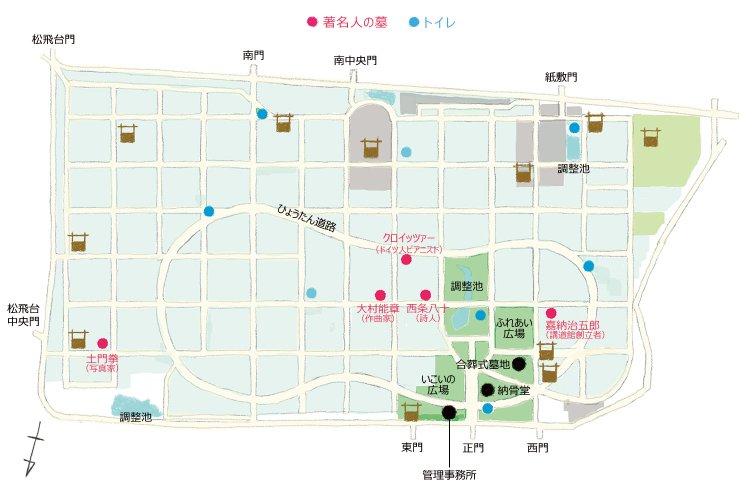

東京都八柱霊園MAP

碁盤の目の1ブロックは約100m四方。門は8つあり、西門、東門などは車で入れる。嘉納治五郎や土門拳など著名人も眠る。

慰霊の場だけでなく散策や憩いの場でもある

その広さに、初めて訪れる者は途方に暮れる。東西1400m×南北750m、約105haという敷地は、東京ディズニーランドの2個分以上だ。

「ここは江戸幕府の御料地で、『小金牧』という野生馬の放牧場の一部でした。18世紀ごろには新田開発された土地です」とは、東京都八柱霊園管理事務所所長の大塚良太さん。え、東京?と思うかもしれないが、八柱霊園は東京都による霊園なのだ。

明治時代後期から東京の人口増加で必要性が高まった公営墓地。東京郊外の西、東、北に墓地建設が計画され、まず大正12年(1923)、「多磨墓地(のちに霊園と改称)」が開設。だが、早々に墓地不足が懸念された。

「建設にはいくつか条件があり、100ha以上の土地が確保できること、交通の便がいいこと、土地が高くて乾燥した“高燥”であることが求められました。東京東部は低地が多いので隣接した千葉県が候補になったと思われます。八柱は下総台地の端で、すでにバス路線が整備されていたのです」

昭和10年(1935)、6番目の都営霊園として誕生した八柱霊園。特徴は何といっても公園と見紛う独特な空間設計だ。全8カ所の都営霊園のうち墓は最も多い約7万5000基もありながら、敷地の半分を占めるのは墓所以外の園路、緑地、広場など。正門では噴水と庭園が出迎え、墓石が見えない。

そんな斬新な構想をしたのは誰ぞ?と思えば、東京市公園課長で造園技師の井下清。東京の公園を語る上で欠かせぬ重要人物だ。

「欧米を視察した井下さんは、静かな慰霊の場だけでなく散策や憩いの場でもある墓地の姿から“公園墓地”という思想を持ち帰りました。最初に設計した多磨霊園は平地なので規則的な直線区画にしたのに対し、八柱では谷のある地形を生かし、ドイツの森林墓地を参考に、碁盤の目の直線路に曲線路を組み合わせています」

開園当初は行楽地としてもにぎわい、戦後はなんとデートスポットでもあったという八柱霊園。今も小学校の遠足に花見に自然観察にと日常的に人が訪れ、非常時には広域避難場所として市民を守る。開園90周年を迎える2025年は、桜まつりをはじめ、年3回もある祭りがパワーアップする予定とか。

「この霊園の一番の魅力は、公園としても地域の方の暮らしに完全に溶け込んでいるところですね」と大塚さん。故人にも近隣住人にもあらゆる人にとっての憩いと安らぎの空間なのだ。

個性豊かな塔の正体は?

休憩所に立つ3つの塔は給水塔。役目は終えたが凝った意匠で見応えあり。1枚目の写真の塔は八角形で“八柱”を表す。

迷子対策に抜かりなし!

園内に8カ所あるトイレ。もし道に迷った時に自分の位置を確認できるようにと番号と花の名前がついている。

取材・文=下里康子 撮影=泉田真人

『散歩の達人』2025年3月号より