純愛小説の名作『ノルウェイの森』を振り返る

簡単に『ノルウェイの森』を振り返ってみる。

主人公ワタナベはハンブルグ空港に降り立ったルフトハンザ機の機内で、ビートルズ「ノルウェイの森」を耳にし十八年前のことを回想する。

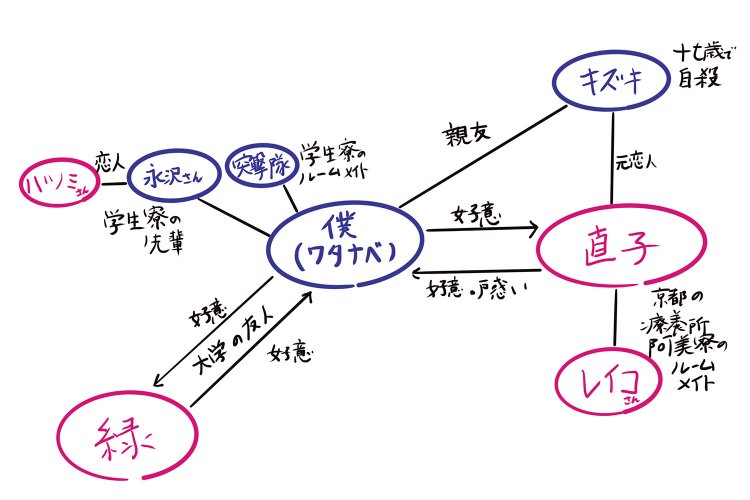

ワタナベは山手線の車内で、十七歳で死んだ親友キズキの恋人直子と偶然再会。それから直子とデートを繰り返し、二人は直子の二十歳の誕生日に結ばれる。しかしその後、直子の精神状態が不安定になり、彼女は京都の療養施設での生活を始める。学生寮の先輩永沢と親しくなったり、大学の同級生・小林緑と親密な仲になるなど、東京でも少しずつ自分の居場所を見つけていくワタナベだったが、直子への想いは変わらず……。

こうやってみると『ノルウェイの森』は、村上春樹の代表作ながらかなりイレギュラーな小説だ。「100%の恋愛小説」と銘打たれた本作は、村上春樹が得意とするエンタメ・SF要素を排しリアリスティックを追求している。リアルな小説なのに、読者がなんとも言えない幻想的な雰囲気と物哀しさに包まれるのは、筆者の筆の力があまりに圧倒的だから。本作は長編作家としての転機となった『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』の出版後に発表した最初の長編だ。まさに小説家として脂が乗り切る時期に書かれ、初期の村上春樹を総括する一作でもある。

東京の中心、キズキがいない場所

それでは、本作のヒロイン直子を思い浮かべながら村上春樹散歩を始めよう。まず足を向けたのは、主人公ワタナベと直子がJR中央線で偶然の出会いを果たした後に降り立った四ツ谷駅だ。駅を出た二人は線路わきの土手を市谷方面へと歩いていく。ここから『ノルウェイの森』の物語が始まる。

それは一年ぶりの再会だった。ワタナベにとっては親友、そして直子にとっては恋人だったキズキの死から一年以上が経過していたが、キズキの名前が話に出ることはない。キズキの名が二人の会話に登場するのは、もっとずっと後のことだ。中央線の新宿駅と東京駅の間、東京のど真ん中という「キズキの死」と一番遠い現実の街を歩いていく。キズキの時計は、ワタナベとビリヤードをしたあの日で止まったまま。しかし、ここ四谷でワタナベと直子、二人の新たな時計の針が動き出し物語が前に進んでいくのだ。

実際に四谷から市ケ谷まで歩いてみると、村上春樹がこの地を物語のスタート地点に選んだのもなんだか分かる気がする。外濠公園沿いのゆるやかな坂道を下っていくと、ここが大都会の真ん中にもかかわらず、穏やかな雰囲気にあふれた静かなエリアであることを実感する。外堀通りを走り抜ける車さえも、街の持つ静やかな空気を破ることはできない。直子という神秘的な女性を象徴する場所とも言えよう。二人はこの道を歩き、他愛ない会話(そう、突撃隊の話!)をしながら飯田橋を右に折れて神保町、御茶ノ水、本郷、駒込まで歩いていく。

そして二人は、この日をきっかけに毎週のように東京の街を歩き回ることになる。キズキを探すように、いやキズキから逃れるように、二人の散歩は続いていくのだ。

初期短編『螢』でも描かれた、ワタナベの寮

次に訪れる場所はワタナベが住んでいた学生寮。直子が寮に来たことはなかったが、直子を語るときに忘れてはならない場所だ。ワタナベは学生寮で直子からの電話を待ち何百回も手紙を読み、彼女への想いを募らせた。

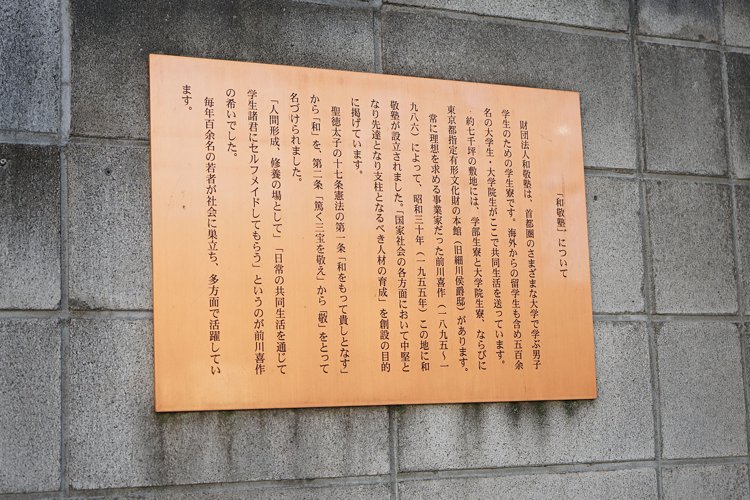

JR高田馬場駅、そしてJR目白駅からも徒歩15分ほど、文京区目白台の「和敬塾」に足を運ぶ。ワタナベが住んだ学生寮のモデルといわれている場所だ。村上春樹自身もこの寮で学生時代を過ごした。『ノルウェイの森』が自伝的作品といわれるのもそのためだ。突撃隊がラジオ体操を繰り返し、毎日荘厳な国旗掲揚の儀式が執り行われ続けていた、あの学生寮のモデルは今も現存するのだ。

『ノルウェイの森』で描かれる学生寮は1969年だが、半世紀経った今も多くの若者たちがここで共同生活を送っている。彼らもワタナベと同じように、恋人への想いを募らせて気持ちを重たくしているのかと思うと、「健全だなぁ」となんだか年寄りめいた感想が生まれてしまう。十八、十九、そして二十歳。一年一年が今よりも鮮やかな色を持ち、けれど何かにつけて鬱々としていた自身の学生時代を思い出して、通り過ぎて行った月日の重みを痛感させられた。

ここから目白通り沿いに歩いていくと右手に大きな建物が見えてくる。「ホテル椿山荘」だ。『ノルウェイの森』で「女の子にあげるといいよ」と、突撃隊がワタナベに螢をくれるシーンがあるが、螢を放していたホテルがこの「椿山荘」といわれている。和敬塾から椿山荘まで歩いてみると、徒歩7分といったところ。なるほど螢も飛べる距離かもしれない。

螢の場面は1984年に発表された村上春樹最初の短編集『螢・納屋を焼く・その他の短編』に収められた短編『螢』にも描かれている。この小説はまさに『ノルウェイの森』の原型となった作品だ。村上春樹がこの短くも美しい小説を初短編集の冒頭に据え、数年後、長編に書き換えたという事実が実に面白い。それだけ彼にとって大切な物語だったのだろう。和敬塾から椿山荘までの道のりを歩きながら僕はそんなことを考え、ワタナベの言う「いつも僕の指のほんの少し先にあった」その小さな光に想いを馳せた。

と、長々語ってきたが、この作品の凄みは、過去の恋人を想いセンチメンタルに浸るだけの小説ではないということにある。読了後に再度第一章を読むと、その奥深さに改めて驚かされる。第一章では直子が語った「野井戸の話」を思い出す。そして三十七歳になったワタナベは当時、あれほど大事に思えた直子や自分、そして自分自身の世界が消え失せてしまったことに愕然とするのだ。

キズキをはじめとした登場人物の死が描かれる本作は「喪失の物語」といわれることが多いが、通奏低音として流れる「生と死」の問題に加え、時間とともに忘れ去られた記憶やそこにまつわる情念の喪失も描かれている。何気なく見ている街の景色も大切な人とのやりとりも、少しずつ忘れ去られてしまう。この言いようのない切なさこそ『ノルウェイの森』を通し、村上春樹が語ろうとしたことではないだろうか。直子を思いながら『ノルウェイの森』を歩くと、作品に滲んだ切なさや哀しさがくっきりとした輪郭を伴って、目の前に立ち上って見えた気がした。

文・撮影=半澤則吉