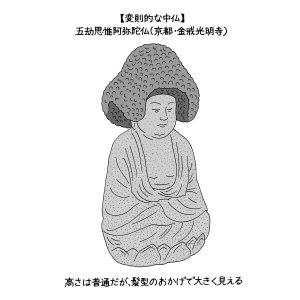

「にらむ目」ステッカーの歴史

目のイラストをあしらったステッカーは、確かに以前から街に存在していた。それはおもに防犯を意識したもので、ある意味定番のデザインとも言える。中には実写の目を用いて放置自転車を禁止した神戸のような例もあったが(Sankei Biz「“目力看板”神戸で議論呼ぶ 放置自転車激減、効果抜群も「子供泣く」」)、インパクトが強烈過ぎたようで、全国的に普及するまでには至っていない。

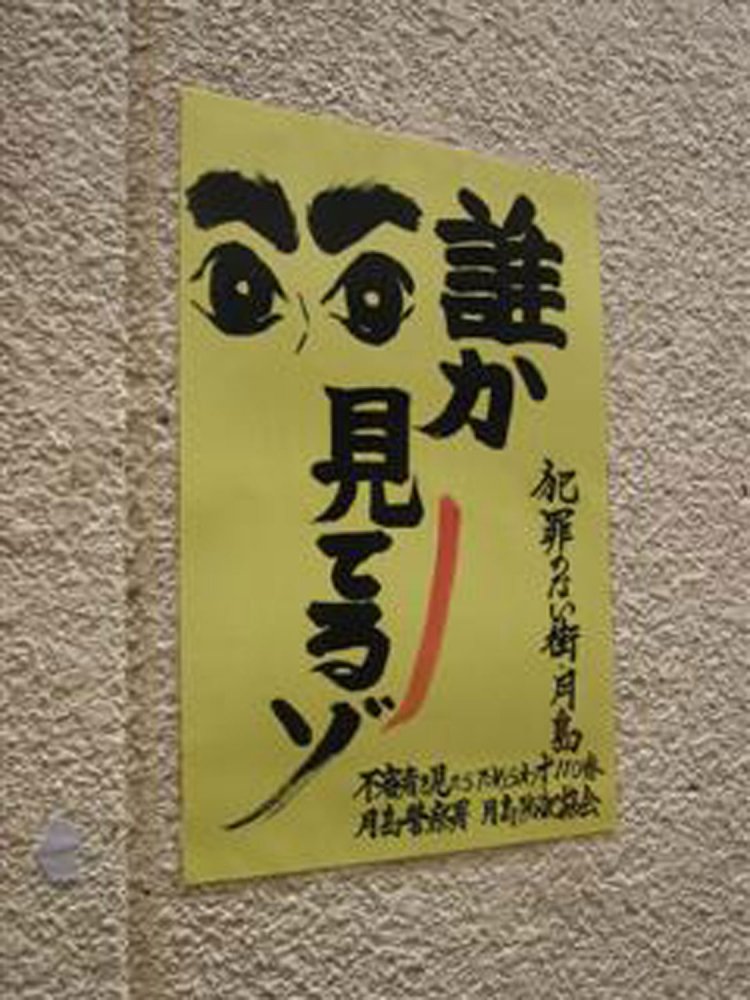

2006年の段階では、「にらむ目」はまだ優しい(築地・2006年)

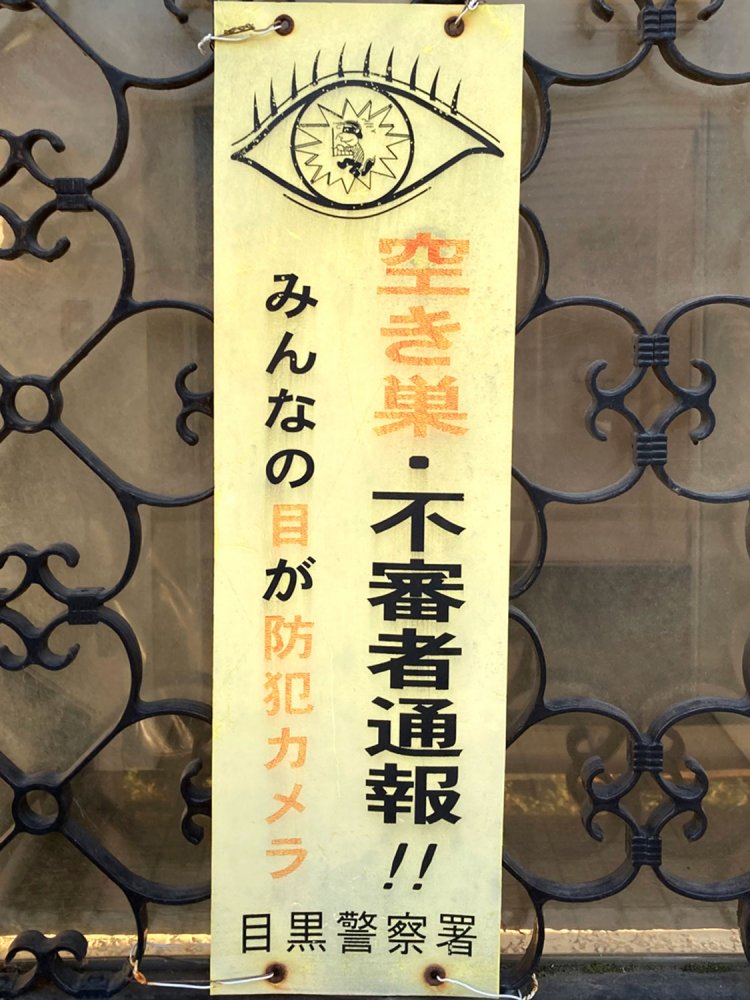

友人Mさんに教えてもらった目プレート。瞳の中の空き巣が昭和風味(祐天寺・2021年)

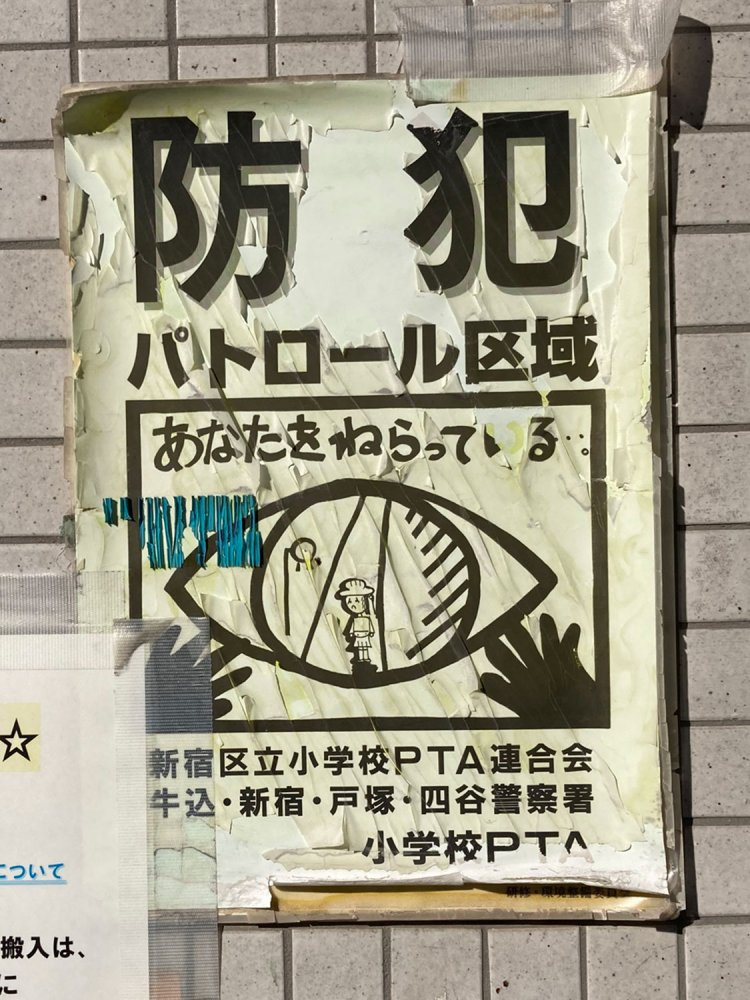

「防犯ポスターといえば目」という意識が、小学生にも浸透している(高田馬場・2021年)

山口県の岩国駅前の実写看板。確かにぎょっとする(岩国・2019年)

渋谷の植え込みにあった立て札。目のイラストと隈取ステッカーの合わせ技である(渋谷・2020年)

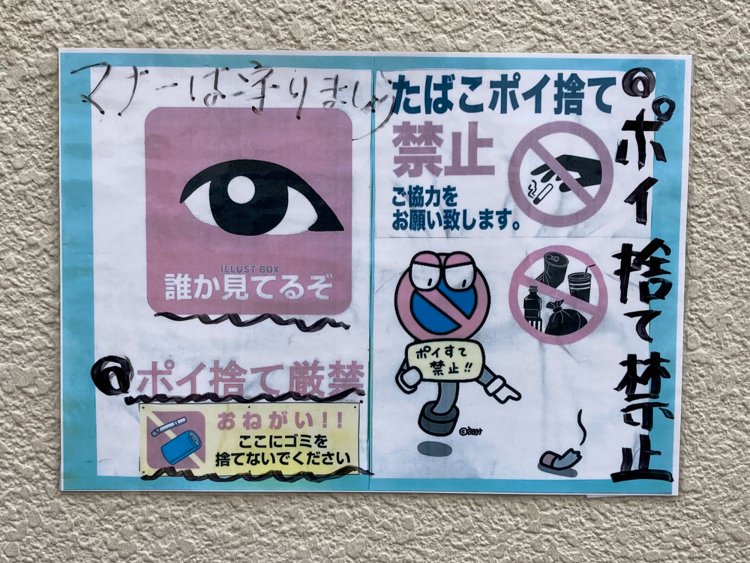

コンビニの裏に貼られていたポスター。フリー素材のイラストにも目が浸透しているようである(調布・2021年)

威圧感が増す隈取デザインの登場

近年、東京の街中で多く見られるようになったのが、歌舞伎の隈取を施した目がにらんでくるものである(冒頭の現金輸送車の「にらむ目」ステッカーもこのタイプであった)。この隈取デザインが誕生したのは2005年。石原慎太郎都知事(当時)が自らデザインに関わったと報じられた。

東京都が公式に発表している、スタンダードな隈取ステッカーのデザイン(都立家政・2021年)

石原都知事本人の「この頃、幾つかのあれに張ってあるでしょう、歌舞伎の暫(しばらく)の。で、あれ(※庁有車や民間事業車などの車体に貼ってある防犯用ステッカー『動く防犯の眼』のこと)、最初に持ってきたらね、いいなと思ったの。でも、ちょっと目をつり上げたほうがいいかなと思ったらね……」(石原知事定例記者会見録・平成21年4月10日)という発言にもあるように、歌舞伎十八番である暫が念頭に置かれたものである。

伝統的に「にらみ」を行う歌舞伎の隈取デザインの方が(片方の黒目をグーッと寄せる、本来の歌舞伎の「にらみ」とは異なるものの)、普通の目がにらむデザインよりも違和感が少ないから採用されたのだと思っていたが、「より威圧感が増すから」というのがその理由であった。

この「にらむ隈取の目」は、児童を狙った凶悪犯罪を防ぐ目的で、都の所有車や宅配業者などの車に貼るために作成され、『動く防犯の眼』と命名されて現在も利用されている。

冒頭にも挙げたように、現在では『動く防犯の眼』は車のみならず、動かない公共施設の掲示板や駅の壁などにも貼られて、すっかり街の風景の一部となっている。『動く防犯の眼』のパロディステッカーまで登場する始末だ(ちなみに東京都では『動く防犯の眼』のデザインを無断で改変したり頒布したりすることを禁じている)。しかも、監視されているのは児童を狙った不審者だけに限らないようなのだ。

「にらむ目」は、我々の行動の何を咎め、何を訴えているのだろうか。

「動く防犯の眼」のバリエーションとして、仕事をしながらの「ながら見守り」の取り組みも進められている。コンビニの配送トラックの後部に貼られた、レンチキュラー加工がされた「普通の目」と「にらむ隈取」のステッカー(府中・2021年)

一見公的なステッカーに見えるが、恐らく違法に貼られたパロディステッカー(新宿・2020年)

その目は何をにらんでいるのか?

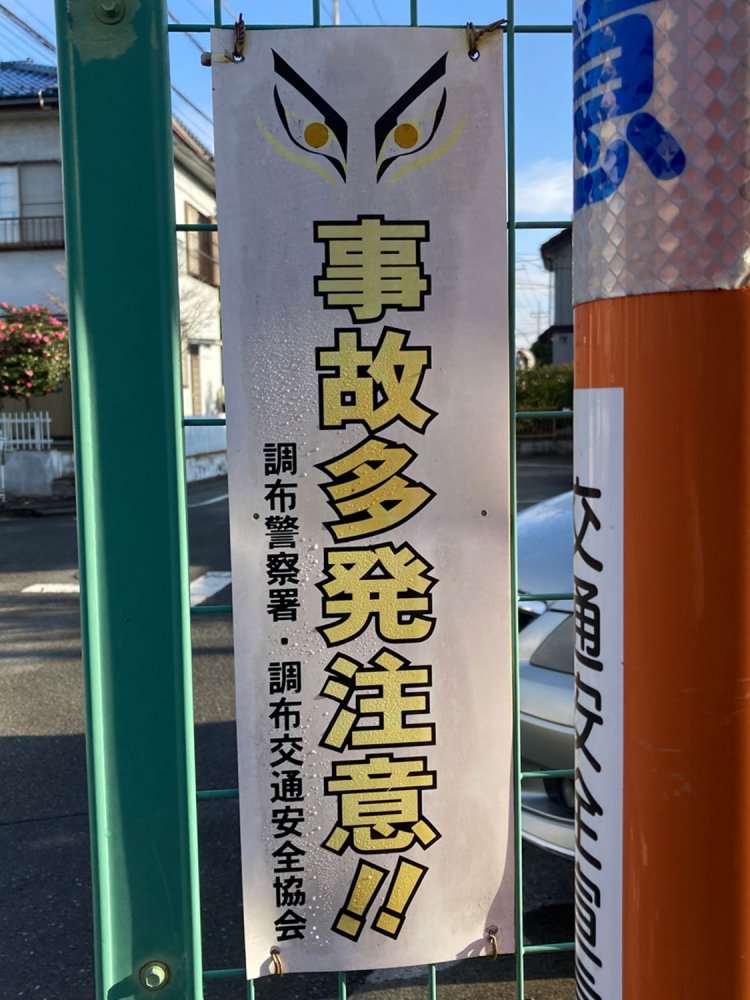

まず犯罪全般を禁じるもの。「誰か見てるぞ」と、監視者の存在をアピールするものも、抑止効果を狙ってのことであろう。

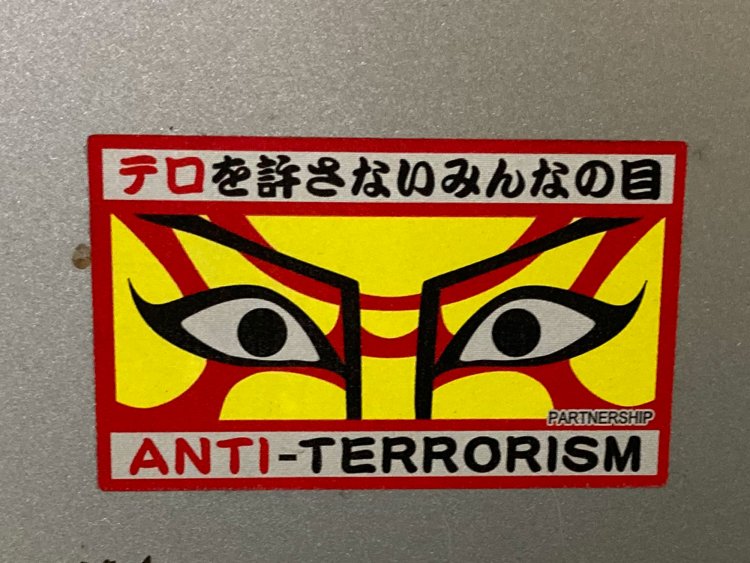

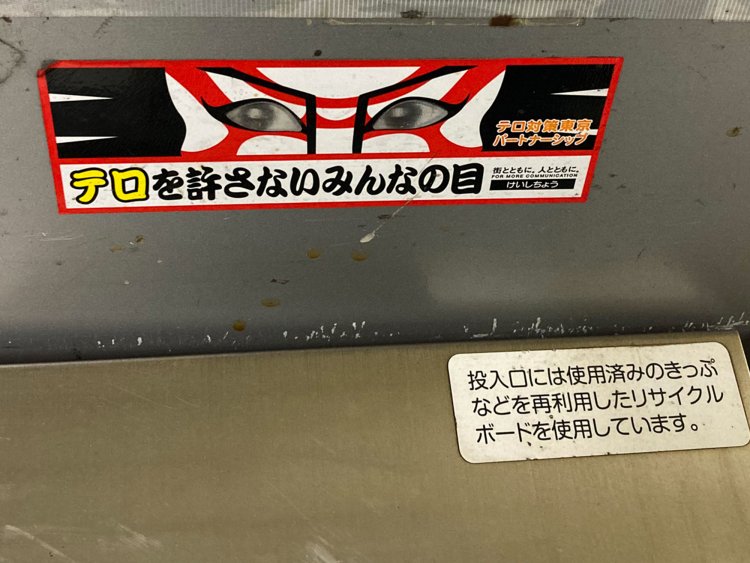

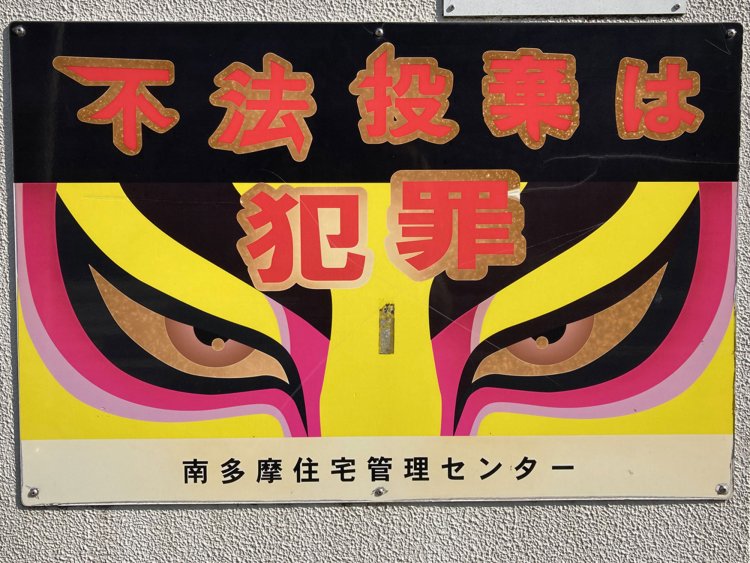

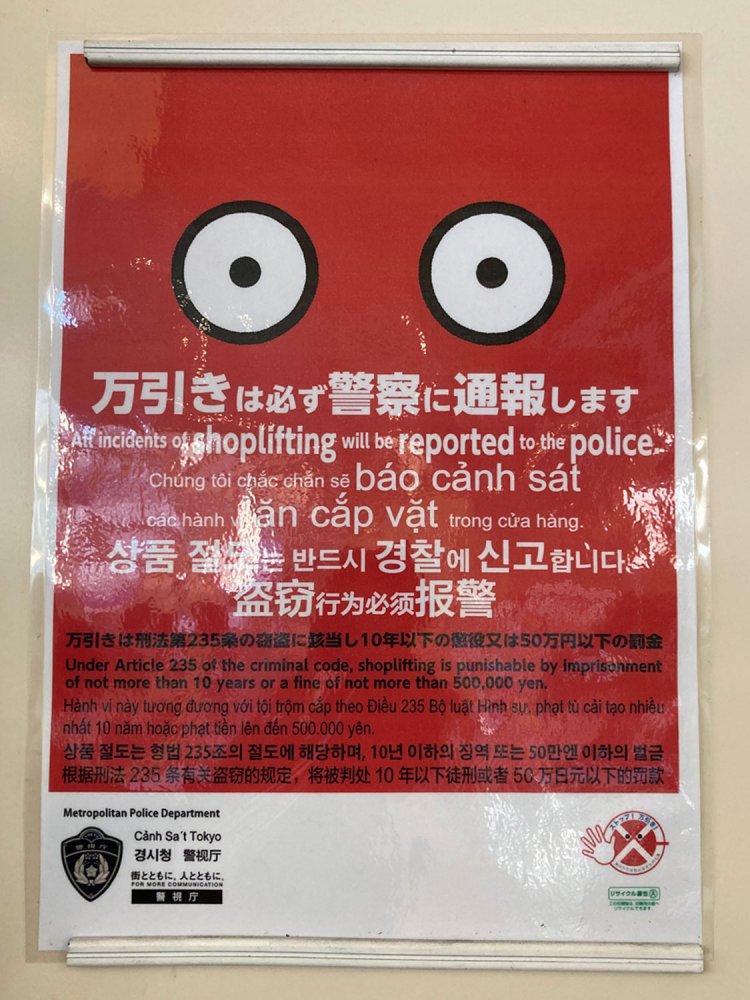

一方、個別の行為について禁じる場合もある。地下鉄駅のゴミ箱の上には「テロを許さないみんなの目」という隈取ステッカーが貼られていた。横断歩道のない道路には「あぶない!わたるな」という幕が、ゴミ捨て場には不法投棄を禁じるステッカーが、スーパーには「万引きは必ず警察に通報します」というポスターが貼られ、その場で起こりそうな犯罪についてピンポイントでにらまれている。

「みんな見てるぞ」という漠然とした監視(自由が丘・2020年)

「誰か見てるぞ」だったはずのプレートだが、おなじみの「赤が退色した看板」になっている(高田馬場・2021年)

地下鉄のゴミ箱の上に貼られたテロ防止の隈取ステッカー。隈取のデザインが他と異なる(西早稲田・2021年)

地下鉄のゴミ箱の上のテロ防止ステッカー。こちらも目玉がレンチキュラー加工で動く(西早稲田・2021年)

道路に掲げられた横断幕。デザインは少しかわいらしい(都立家政・2021年)

迫力ある隈取デザイン(永山・2020年)

スーパーの入り口に貼られた万引き防止目。にらんでいるというより見張っている(都立家政・2021年)

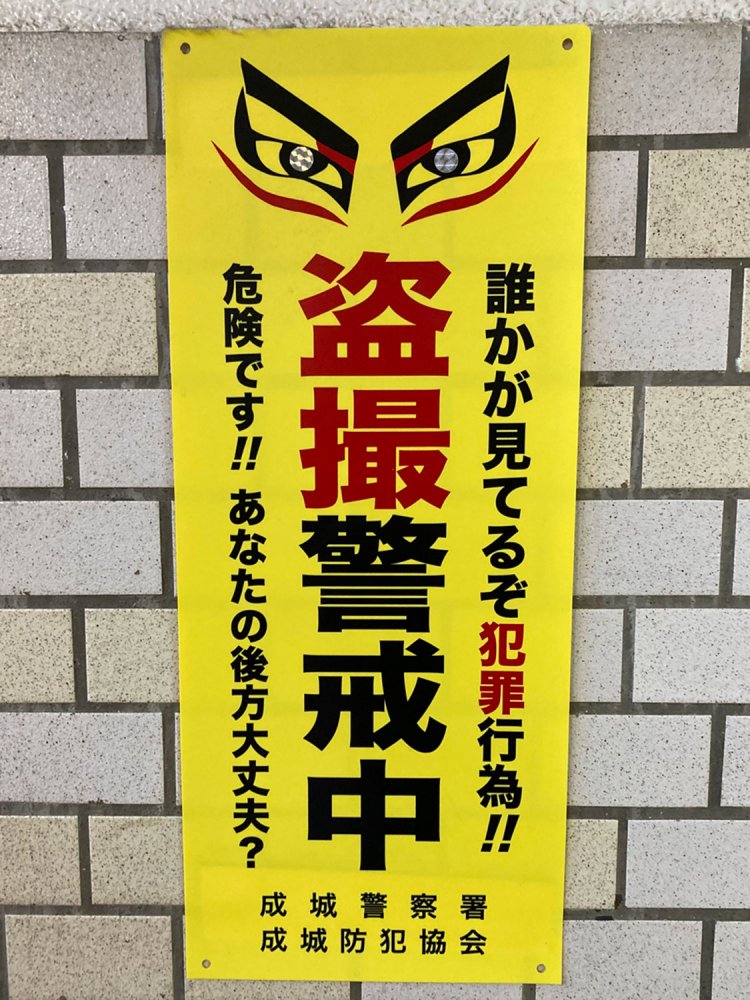

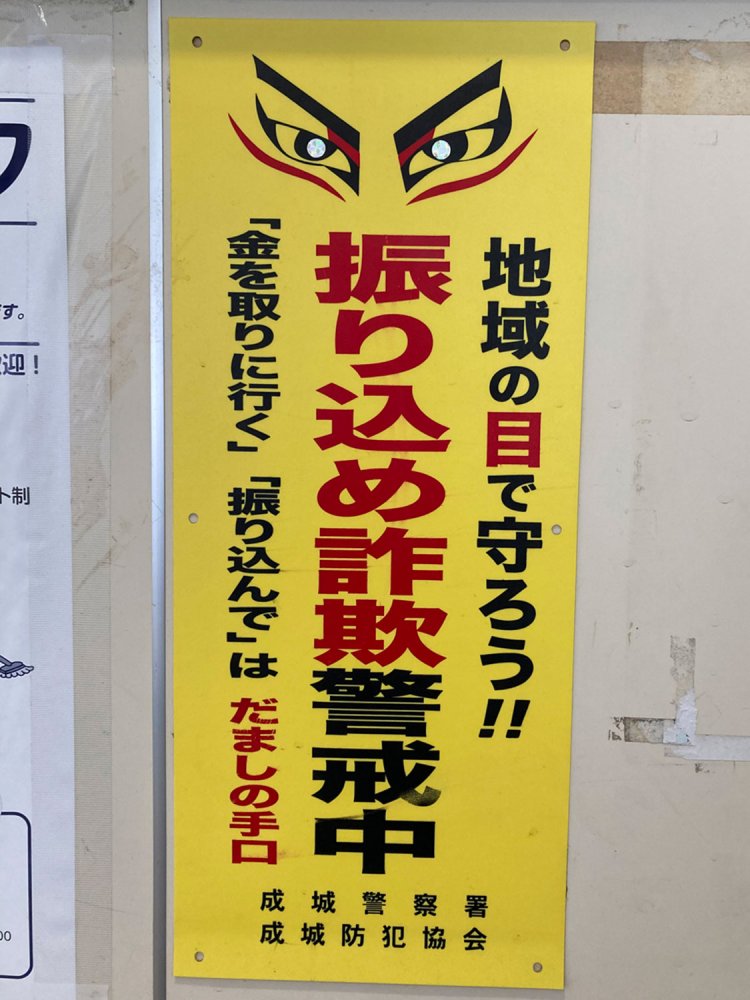

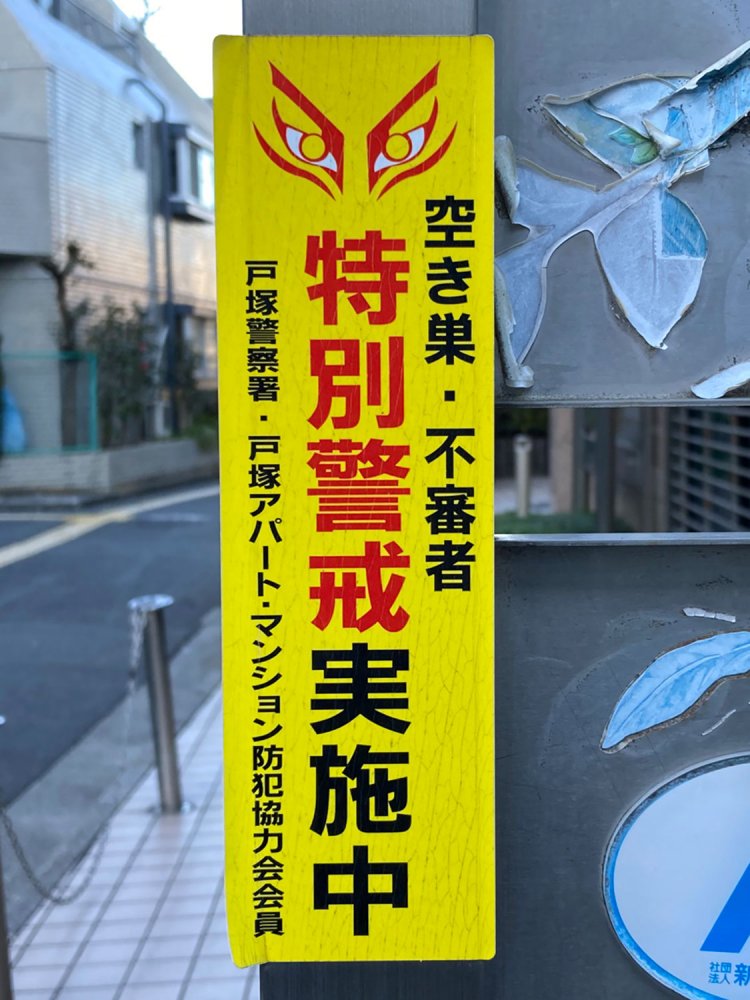

その他にも盗撮、振り込め詐欺、空き巣……と監視される犯罪は数多い。「事故多発注意!」という隈取プレートは、事故を起こす人をにらんでいるのか、或いは事故に遭わないようににらんでいるのか、にらみの対象が少々わかりにくい。

駅に貼られた盗撮禁止プレート。目玉の部分が反射素材になっている(千歳烏山・2020年)

振り込め詐欺を禁止するプレート(千歳烏山・2020年)

空き巣を見張るプレート(高田馬場・2021年)

誰をにらんでいるのか、対象がよくわからない(調布・2020年)

こうした「にらむ目」が増加するにつれ、犯罪を起こす気のない多くの人にとっては、わけもなくにらまれる機会が増えるのである。それはあまり気分の良いものではない。この「にらみ」が実際に犯罪を起こそうとしている人の心に響いて、思いとどまってほしいなぁ……というわずかな希望を胸に、人と目を合わせるのが苦手な典型的日本人の私は、今日も「にらむ目」からそっと目をそらす。

絵・撮影・文=オギリマサホ

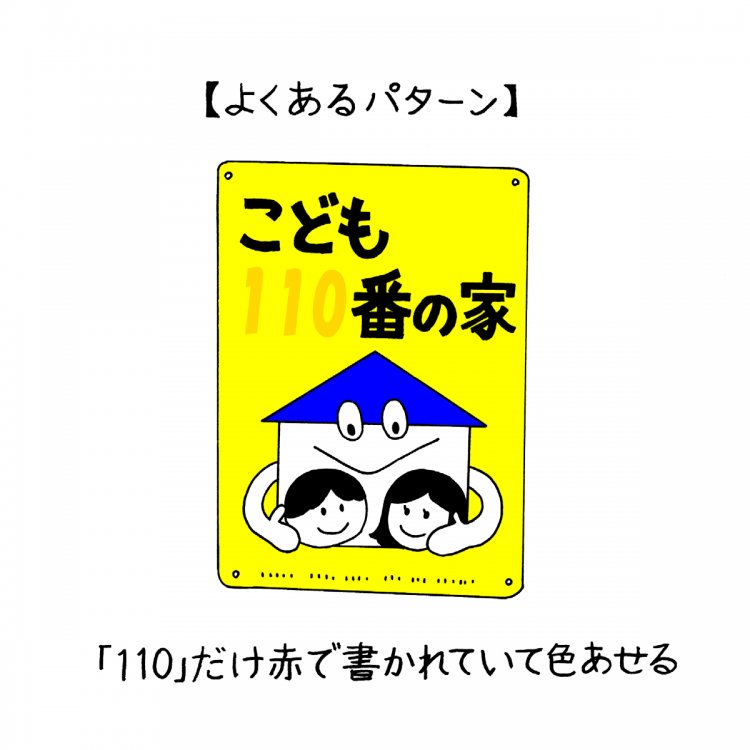

平成年間において大きく変わったことの一つに、街を歩く子ども達への対応が挙げられる。大人は見知らぬ子に対してみだりに声をかけることをしなくなり、子ども達自身も防犯ブザーを常に携帯して「知らない人から声をかけられても応対しない」ことが徹底されるようになった。これを世知辛いと嘆く向きもあるが、子ども達の安全を守るためには仕方のないことかも知れない。こうした時世の変化に伴い、街のあちこちで見られるようになったのが「子ども110番の家」というステッカーである。なんとなく理解していたつもりの「子ども110番の家」だが、一体どのような活動なのだろう。

街を歩いていると、「消火栓」とか「防火水槽」などと書かれた赤い円形の標識を目にする。しかし「消防水利」と「防火水槽」と「消火栓」はそもそもどう違うのだろう? そしてあの赤色はどのように経年変化していくのだろう? などの疑問をきっかけに防災について興味を持ってもらうというのはどうだろう?

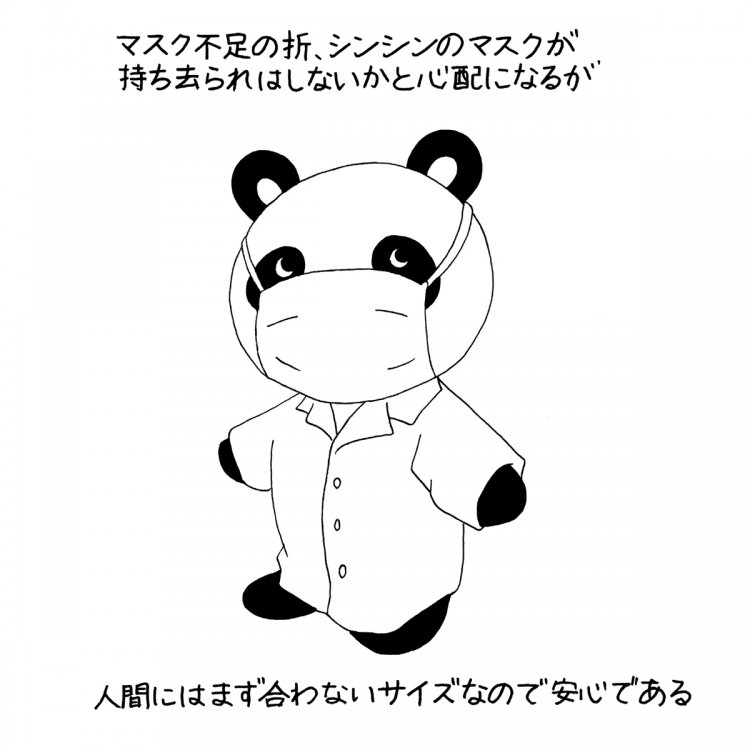

新型コロナウイルスは、街の様子をも変えてしまった。どこの薬局にも「マスクの入荷はありません」と書かれた張り紙が掲示され、一方で街行く人のほとんどがマスクをしている。そのような状況の中、とある薬局の店先にいるパンダの人形が目に留まった。以前通りがかった時は、確かこのパンダはボーダーシャツに吊りズボンというオシャレな格好をしていたはずだ。それが、白衣に大きなマスク姿になっている。やはりこのご時世なので、この格好になったのだろうか。他の薬局のパンダはどうなっているのだろう。

梅雨が明けて暑さが厳しくなってきた。例年であればマスクのマの字も話題に上らない季節であるが、今年は街行く人のほとんどがマスク姿である。マスク姿になっているのは生身の人間ばかりではない。こちらのコラムでは3月に、薬局の店頭にいるパンダ人形・ニーハオシンシンのマスク姿を調査した。その後4月16日に全国に緊急事態宣言が発令されると、シンシンばかりでなく、全国の銅像や店頭人形がこぞってマスクを着けはじめたのである。不要不急の外出を控えなければならない身としては、直接その姿を見に行くこともままならず、毎日のように地域ニュースで報じられる「○○像がマスク姿に」という情報をちまちまと収集していた。

人はなぜ看板を作るのか。それは訴えかけたいことがあるからだ。看板の中でも特に重要な言葉は目立たせたい。そこで、その言葉を目立つ赤で書く。その心情はとてもよくわかる(写真1)。ところが、である。日数が経つと、赤い塗料はだんだん褪色していく。結果、一番目立たせたかったはずの言葉だけが消え失せてしまっているという事態が生じる。何とも皮肉な話だ。街を歩いていると、こうした「赤だけ色あせ看板」をあちこちで発見することができる。この「色あせ看板」をいくつかのグループに分類してみたい。

顔ハメ看板。それは昭和の時代から観光地で我々を出迎えてくれていた。現在のようにスマホやデジカメで気軽に写真が撮れる時代ではなかったから、ご当地の名物や有名人を盛り込んだ顔ハメ看板は「いかにも楽しげな記念写真」を演出するのに最適のアイテムだった。古いアルバムをめくれば、顔ハメ看板から顔を出して微笑む幼少時の自分の写真を何枚か発見することができる。「顔ハメ看板の思い出」とはすなわち「懐かしい家族旅行の思い出」でもあったのだ。

私は夜の街が好きだ。と言っても、夜に営業する店に行くのが好きな訳ではない。きらびやかな照明に彩られた繁華街の風景を、ただぼんやり眺めるのが好きなだけである。逆に山奥の夜はあまり好きではない。真っ暗で怖いからだ。バイクで遠出をする時も、夜は必ず街に宿泊し、その土地で最も栄えている街をぶらつくことが多い。灯りに囲まれている方が安心できるのだ。光のある方にフラフラと引き寄せられる私は、前世が蛾か何かだったのかも知れない。

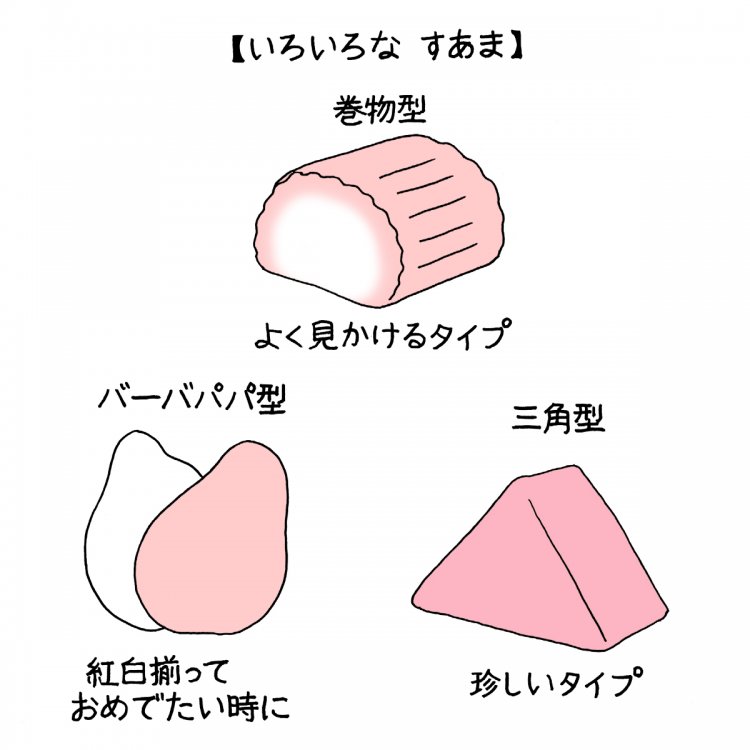

私には食べたことのないものがあった。「すあま」。関東以外の方には馴染みのない食品であろうが、和菓子の一種である。そもそも私は和菓子が好きだ。それなのに何故すあまに手が伸びなかったかというと、「存在意義がよくわからない」からである。