だが、このなじみきった近所を、もし「遠い外国」だと錯覚して眺めたらどうなるのだろう。ここは見知らぬ国だと思い込みながら歩けば、もしかしたら違う輝きが立ち昇ってくるのではないか。

とはいえ。そんな都合のいい幻視なんてできるのか。この町は、どこまで行っても「日本」である。そこで私は、キャスター付きのスーツケースを引きながらの散歩に挑むことにした。

「ここは外国……ここは外国……」と念じながら、近所を歩き始める。がらがらがら。スーツケースの小さな車輪が音を立てて回る。そのうちに、観光客としての気分が漠然とだが浮かんでくる。

まず感覚をくすぐったのは、環七沿いの排気ガスの匂いだった。嗅覚を使って強引に翻訳してみれば、それはアジアの大都市に漂っているあの雑多な香りへと化けていく。角を曲がったところにある焼き鳥屋、そこからもくもくと流れてくる煙が合わされば、ああ、私はいま、バンコクやジャカルタの屋台通りを散歩している。今夜はどこのゲストハウスに泊まろうか。

日常の中にある国境を越えてみる

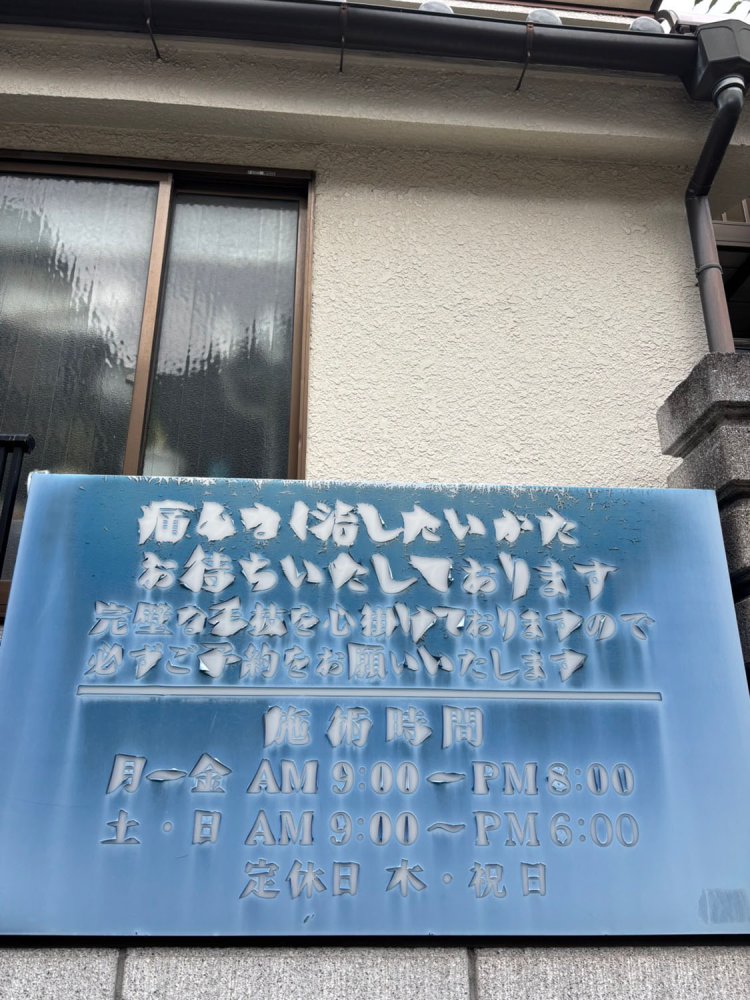

スーツケースを引きずりながら、路地裏へと足を運んでみると、そこには整体院の古びた看板がある。雨と風に長年さらされて、文字は半分ほど剥がれ落ち、判読不能だ。これを外国語として捉えると、ますます異国を彷徨(さまよ)っている気分は高まっていく。さらに調子を上げて、古代文字として捉えれば、整体院はユネスコが認定した有形遺産にすら見えてくる。

学ランの高校生たちの一群が、私の横を通り抜けていく。その後ろ姿を眺めながら、そうか、この国の人たちはあのような伝統的な服を着ているのか、なんて物珍しさをよぎらせてもみる。アスファルトにチョークで描かれた子供の落書きは、この国独自の祈りの文化だ。

いい感じである。近所がどんどん、異国へと変わっていく。横断歩道を渡るたび、国境を越え、ずんずんと大陸を横断しているような感覚が味わえたりもする。

だが、しかし。たまに我に返る瞬間が訪れる。住宅地の庭先に干された洗濯物は、どうやっても異国の景色には変換されない。公園で将棋を指しているお年寄りたちを「謎の遊戯に興じる民族」に見立ててみるが、それは瞬時に、普段の公園の景色へと引き戻される。

もっと五感を刺激しなければならない。情報量の多いところを歩こう。私は商店街へと足を向けることにした。

自転車を押しながら歩く人、パンの甘い匂い、赤ちゃんの泣き声、アーケードの天井から注ぐ煤(すす)けた光。その雑踏の中で、「ここは外国である」という意識のスイッチを強めに押してみる。

すると、あるものが私を呼び止めた。総菜屋から流れてきた、油の香り。近づくと、メンチカツが揚げられている。自分はこの国の食文化に初めて触れている者なので、「メン、チ、カチュ……?」とおぼつかないクエスチョンを頭に浮かべながら、おそるおそるそれをひとつ、注文する。二百円を渡すはずが、間違えて二千円札を差し出して、お釣りをもらって混乱する、という小芝居も忘れない。

茶色くて丸くて熱い、その不思議な食べ物をひとくちかじってみる。知っているはずのソースの味は、未知のフレーバーとして錯覚される。甘いのにしょっぱくて、そして酸っぱい。架空の旅情が胸の中に染み渡っていく。改めて商店街の景色を眺めれば、そこには旅先のざわめきがある。みんなが知らない言葉で話しているような。少しだけ、心細い。

そして私は、空っぽのスーツケースと共に異国たる近所を歩き続け、最後に自宅へとチェックインした。玄関先で味わった安堵の心地。それはさっきまでやっていたのが散歩ではなく海外旅行だったことの証しである。

思い込みとスーツケースがあれば、近所を異国とすることはできる。ただし、買うべきお土産は、特にない。

文=ワクサカソウヘイ 写真=ワクサカソウヘイ、PhotoAC