一家はまず郊外・青山に住んだ

嘉子が上京したのは4歳の時。大正9年(1920)に台湾銀行ニューヨーク支店に単身赴任していた父・武藤貞雄が東京へ転勤となり、四国の実家にいた嘉子たち家族を呼び寄せ一緒に暮らすようになった。

一家は東京府豊多摩郡渋谷町緑岡(昭和7年〈1932〉に東京市渋谷区となる)の借家で暮らした。現在の住居表示だと、青山学院のある渋谷4丁目から六本木通りを挟んだ東4丁目、南青山7丁目のあたりになる。

当時はまだ東京の中心から遠い郊外。高台の丘陵には雑木林が茂り、渋谷駅から少し離れると水田が広がっていた。嘉子の家の近所も、生茂る草に埋もれて民家が点在する寂しい眺めだったという。

明治19年(1886)に日比谷から青山に陸軍練兵場が移転してきた。現在の神宮外苑や国立競技場のある一帯の広大な敷地を占めていた練り兵場は、東京市と郊外を分断する“結界”のような存在。それが渋谷近辺の開発を遅らせたひとつの要因にもなっていた。

しかし、この結界もこの頃には消滅している。明治時代末期に陸軍は手狭になってきた青山練兵場の移転を決定し、大正時代前期には移転を完了。練兵場跡地は明治神宮の外苑として公園整備されることになった。絵画館や野球場、相撲場なども設置して東京市民に開放される。

一般庶民が立ち入れない厳しい軍事施設から、スポーツ・文化の拠点に。これで地域のイメージもガラリと変わった。

嘉子たちが東京に引っ越してきた大正9年11月、青山練兵場西側の南豊島御料地には明治天皇を祀る明治神宮が創建されている。

青山通りを走る路面電車も参拝の乗客で混みあうようになっていた。神宮正面から青山通りに至る表参道が整備され、大正10年頃には街路樹のケヤキが植えられた。ケヤキの若木が青々と繁る参道の歩道沿いには、真新しい建物が増えて宅地化も進んでいる。

郊外の僻地だった青山や原宿は、練兵場の移転や明治神宮創建を契機に、東京の市街地に飲み込まれて急速な変貌を遂げてゆく。嘉子の一家が引っ越してきたのは、そんな過渡期の頃だった。

最良の教育環境が整っていた当時の青山

東京に引っ越してまもなく、嘉子は早蕨幼稚園に入園している。自宅からは徒歩圏内。この頃はまだ道幅が狭かった青山通りを渡ってすぐの場所だった。

幼稚園の付近はかつて練兵場があった関係で、軍人の家族も多く住んでいた。が、この幼稚園の「個性を育む」という教育方針は軍隊と相入れない。園の創設者・久留島武彦は児童文学者で、童謡『あかとんぼ』の作詞者としても知られる。かなり先進的な幼児教育を行っていたようだ。

大正10年(1921)になると青山師範学校附属小学校に入学するのだが、こちらも当時としては最高水準の教育施設だった。

青山師範学校は、明治時代末に東京師範学校から男子部が分離し、青山北町(現在の港区北青山)へ移転してこの名称となったもの。付属小学校は先進教育の実験場であり、教職員は進取の気風にあふれていたという。

この小学校もまた嘉子の自宅からは徒歩圏内。教育に関してはじつに恵まれた環境だった。

この界隈は路面電車が通る交通至便な場所ながら、練兵場があった影響で開発が遅れて広大な土地がある。学校をつくるには最適の条件だ。

また、明治神宮が創建されることが決まってからは、付近に歓楽街をつくることもできず、商売するには色々と制約が多い。しかし、教育施設であればなんの問題もないだろう。と、大正期になると手狭になってきた都心部から学校が続々と移転して、東京有数の文京地区ができあがった。

嘉子がこの街で暮らすようになったのは、たまたまだったのか。それとも、子の将来を思って理想の教育環境を求めた父母の考えによるものか? それは分からないのだが。幼少期をこの地で過ごしたことが、彼女の今後の人生に大きな影響を及ぼしたことは間違いない。

半年分で家が建つほど高額の家賃

昭和2年(1927)に嘉子は東京女子高等師範学校の附属高等女学校(現在・お茶の水女子大学附属高等学校)へ入学した。この頃、一家は麻布笄町(あざぶこうがいちょう)に引っ越している。

麻布笄町は、現在の港区西麻布と南青山の一部を含むエリアで、江戸時代は大名や旗本の屋敷や寺社地が多かった地域。維新後は閑静な住宅地が形成され、富裕層が多く住んでいたという。

昭和初期に発行された『火災保険特殊地図』には当時の居住者名、敷地や建物の形状などが詳しく記録されている。

それによると「笄町157」の地番に、嘉子の父である武藤貞雄の名が記されていた。地図に載っている隣家と比べて建物は目立って大きく、見た感じ敷地は2〜3倍。かなり大きな屋敷だったことが想像できる。借家ではあるが、

「その半年分の家賃で、立派な家が建つ」

と、知人たちが呆れて言うほどの高級賃貸物件だった。

貞雄は帰国後すぐに台湾銀行を退職して転職している。東京帝国大学法学部卒業のエリート、外国暮らしが長く英語も堪能とくれば、高待遇でのヘッドハンティングも多かったようだ。

昭和9年(1934)発行の『日本紳士録』に彼の名が記載されており、肩書きは「石原産業開運顧問」となっていた。また、昭和13年度版では「日本防災会社社長」、さらに「昭和火工株式会社専務」を兼任している。

人が驚くほどの高い家賃も気にならない、それに見合う稼ぎがあったようだ。

嘉子は家庭内のゴッドシスター

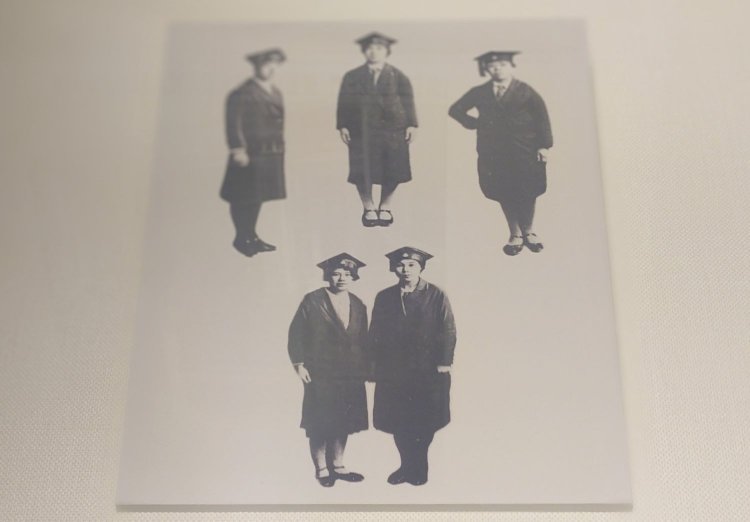

麻布笄町の屋敷には父・貞雄と母のノブ、嘉子と4人の弟を含めた7人家族。それに加えて手伝いの女中と郷里の四国から上京した縁故の若者たち数人が居候として住んでいたというから大所帯である。

貞雄は温厚で誰にでも気さくに接する。そんな家長の性格もあり、家の中はいつもにぎやかで笑いが絶えなかったという。

4人の弟たちが恐れていたのは、父親よりもむしろ姉の嘉子だった。

「弟共は『女とは怖い偉大でコワイモノ』、女尊思想に徹せざるを得ませんでした」

と、実弟・武藤輝彦が『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さん追想文集刊行会)のなかで語っている。弟たちにとっては絶対君主の「ゴットシスター」だったとも……。

嘉子は父の貞雄に対しても、意見が相違すれば論争を挑む。この時代の普通の父親なら「女のくせに!」と一喝して終わるところだが貞雄は違った。むしろ、娘との論争を楽しみにしているようなところがある。

しかし、嘉子が成長するにつれて、論破することが難しくなってくる。彼女が入学した女学校は、日本に数ある女学校のなかでも最難関。幼児期から恵まれた環境のなかで教育を受けてきただけに、多くの知識を蓄積して思考力も鍛えられている。

「お前が男に生まれていればなぁ」

それが、娘に言い負かされた時の父の口癖になっていた。

世間とは違った異色の家風のなかで、女性だからと蔑視されることなく、自分の意見を主張することができた。それが普通と思っていたのだが。

しかし、男尊女卑の思考が浸透したこの時代、世の中そんなに甘くない。家の中では絶対君主のゴッドシスターも、この後の人生で幾多の挫折を味わうことになる。

取材・文・撮影=青山 誠