格好や表情もそれぞれ

鎌倉時代に開かれた各宗派は、現在でも多くの人の心のよりどころとなり、全国各地に寺院が存在する。したがって、開祖の像も比較的たやすく発見できるわけである。

まず浄土宗を開いた法然を探してみる。小松川の仲台院には、一心に念仏を唱えているような姿の法然像がいた。

法然像には少年の姿のものも多いのだが、9歳のときに押領使(おうりょうし)であった父が殺害され、その父の遺言に従って仏道を志したという法然の生い立ちが影響しているのかもしれない。

次は親鸞の像を探してみよう。こちらも、浄土真宗の寺院でよく見かけることができる。

常陸国(現在の茨城県)を拠点に、20年にわたり布教を続けたことからか、行脚(あんぎゃ)姿の像が多いように思う。

阿弥陀仏への信仰をすすめる浄土系仏教の一つに時宗がある。開祖である一遍は、踊念仏や念仏の札を配ることにより庶民への布教をすすめたとされる。総本山の藤沢・清浄光寺(遊行寺)には、一心に念仏を続ける一遍の像があり、これを見た中学生たちも心打たれるのではないだろうか。

『法華経』への信仰を説いて日蓮宗を開いた日蓮は、他宗派への批判を行いながら布教を続けたとされる。そのためか、日蓮宗のお寺で見られる日蓮像は、険しい表情で立っているものが多いようだ。

坐禅を重視する禅宗のうち、曹洞宗を開いたのが道元である。教科書に掲載されている道元の肖像画は宝慶寺(福井県大野市)蔵のものが多いが、各地の道元像はこの肖像画によく似せていると思う。

ところで、栄西はどこで会えるのか?

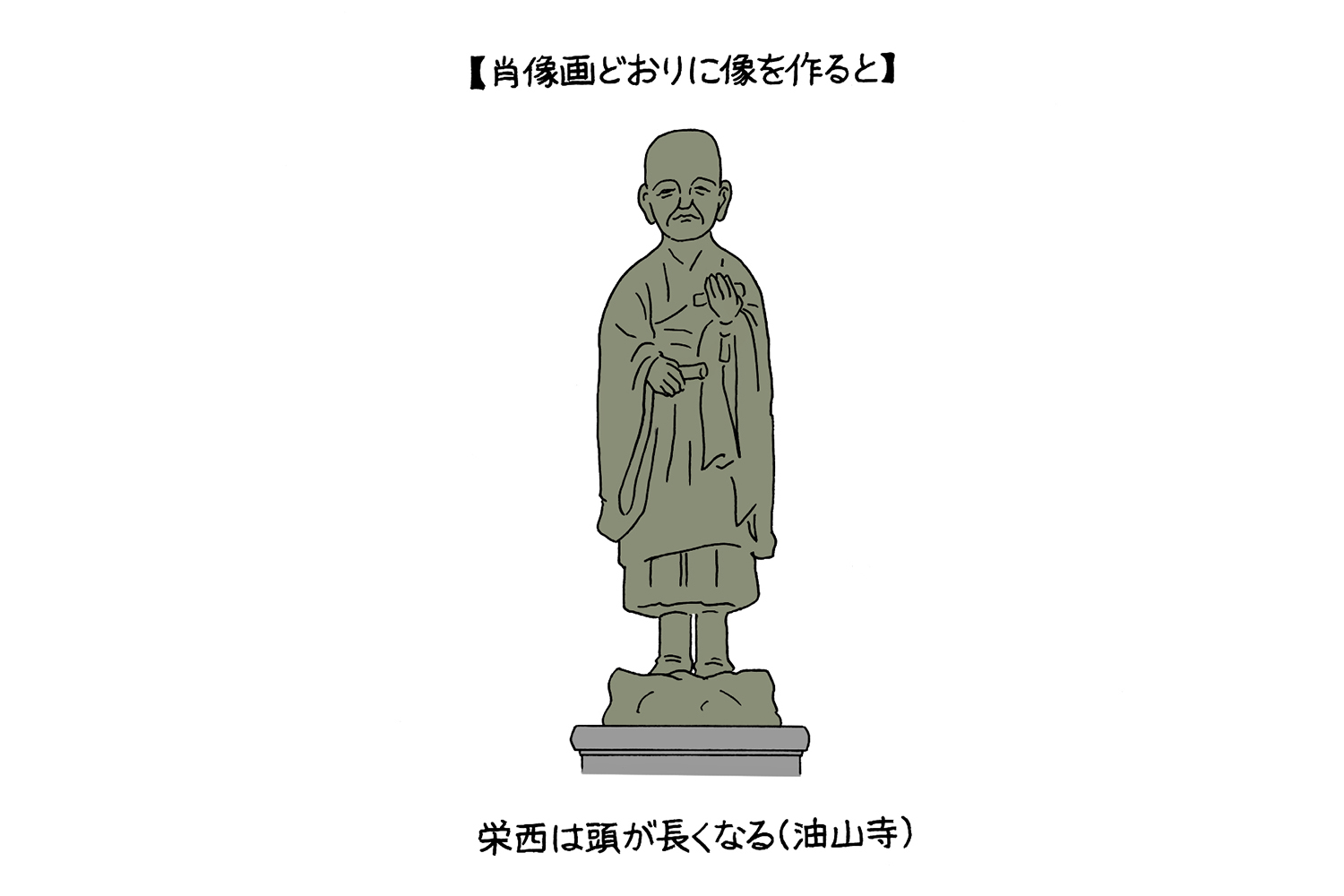

ここまで見てきたように、開祖の像はそのほとんどが寺の境内に建立されている。しかし、鎌倉時代のお坊さんたちのうち、1人だけ性質が異なる僧がいる。臨済宗の開祖・栄西である。

実は臨済宗のお寺を巡っても、ほぼ栄西の像を見つけることができない(静岡県袋井市の油山寺境内には栄西像があるが、油山寺は真言宗の寺院である)。では、どこに栄西の像があるのか。それは「お茶どころ」である。

宋に渡って修行を積んだ栄西は、帰国時にお茶の種を持ち帰った。お茶の効能や製法を『喫茶養生記』に著し、日本茶の普及に大きく貢献したのである。そのため、茶の生産地である静岡県では、駅前に、公園にと、あちこちで栄西像を見ることができる。

実は油山寺に栄西像が建立されたのも、「禅師の功績をたたえると共に静岡県の名産である茶業の繁栄を祈り」という理由だからだそうだ(油山寺ホームページより)。

静岡県では、栄西は「臨済宗の開祖」というより、「お茶の神様」のような扱いを受けている。静岡県の中学生たちは、その「お茶の神様」と、教科書に載っている栄西とを一致させられているだろうかと、少し案じてみたりするのだった。

イラスト・文・写真=オギリマサホ