ちょっぴり怖い話がお盆のはじまりにあった

お盆は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の略称で、サンスクリット語(古代インドの言葉)の「ウラバンナ」という言葉から来ています。この言葉がちょっと怖く、「逆さ吊りの苦しみ」という意味です。

なぜそれが「お盆」になったのでしょうか。

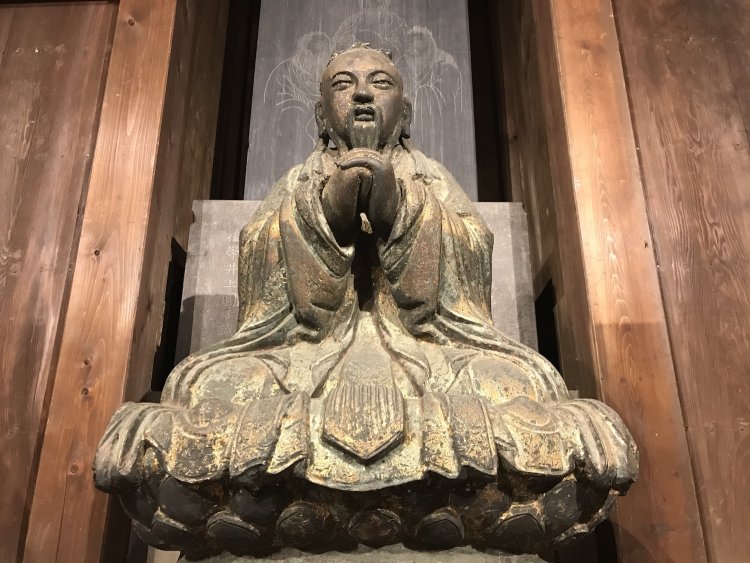

世界的な宗教の祖であるお釈迦さまには、もちろんとてつもない数のお弟子さんがいましたが、特に優れた10人が十大弟子と呼ばれています。お盆のルーツに登場するのは、十大弟子の1人である「目連(もくれん)」という人物。

目連は、神通力(マジカルなパワー)の持ち主。その力を使って、亡くなった自分の母親があの世でどんな風に過ごしているかを見てみました。すると、母親は飢えと苦しみにまみれた「餓鬼(がき)道」という世界に落ちて、逆さ吊りにされていたのです。

うろたえた目連に、お釈迦さまは「自分の力を、母を救うためだけでなく、苦しみを持つ全ての人に使いなさい」と話しました。そこから目連は、周囲の人に食べ物や寝床を与えるようになって、その功徳があの世まで伝わり母親は救われたのでした。これが、経典に書かれたお盆のルーツとされるエピソードです。

仏教と儒教のハイブリッド

ただ、この話は私たちが知る先祖供養のお盆とはつながりませんね。実は、このエピソードは仏教発祥地であるインドの経典には存在せず、中国で書かれたもの。

中国には仏教伝来以前から、儒教という信仰があり先祖供養が大切にされてきました。そこにインドから伝わってきた仏教の教えが混ざり、ハイブリッドになって私たちの知っているスタイルに近い「お盆」が出来上がっていったのです。

その風習が日本に伝わってきたのは、今から1400年以上前のこと。西暦606年には、推古天皇のもとで日本最初のお盆の行事が催されていたようです。さらに、『日本書紀』には、657年に斉明天皇が「盂蘭盆会」を開いたことが書かれています。

最初は貴族たちだけの行事でしたが、仏教が民衆へ広がるのに伴って、一般家庭でもお盆の行事が行われるようになっていったのです。日本には、仏教がやってくる以前から祖霊信仰(先祖の霊が子孫を守るという考え方)があったため、先祖供養を受け入れやすかったのでしょうね。

先祖供養をしない宗派もある

お盆は「ご先祖さまの魂が帰ってくる」とされますが、浄土真宗だけは少し考え方が違います。浄土真宗では、亡くなった人は阿弥陀如来によってすぐ極楽浄土に連れて行ってもらって仏になるとされているので、わざわざ戻ってきて供養を受ける必要がないと考えます。そのため、精霊馬・精霊牛や送り火・迎え火の用意は行いません。

とはいえ故人に思いを馳せる時期なので、故人や先祖をきっかけに、阿弥陀如来(浄土真宗の本尊)の教えに改めて感謝をする日とされています。

浄土真宗は「宗教ではない」とまで言う学者さんもいるほど、日本仏教の中でもかなり個性的ですが、そのお話はまた別の機会に。

盆踊りのはじまりにあったダンスとは?

各地の夏祭りで見られる「盆踊り」は、お盆とどんな関係があるのでしょうか。盆踊りの元とされるのは、鎌倉時代の一遍というお坊さんが念仏信仰の布教のために実践していた「踊り念仏」。その名の通り、太鼓や鉦(かね)を打ち鳴らし、ダンスしながら念仏を唱えていました。これが、室町時代になると、踊りというパフォーマンスの側面に重心が置かれて伝わるようになり、現在に至るというもの。

しかし、ここまでの話では「お盆」に行う理由が含まれていません。それをつなげるのは、ある学者さんの考察。文化人類学者の中沢新一さんによれば、日本の祭りは夏至や冬至の時期に集中しているそう。

仏教がやってくる以前の古い時代の日本では、夏至に死者の霊がこの世に出てくると考えられていて、そうした先祖たちと一緒に踊っていたのではないかと言います。こうした古くからの風習と、踊り念仏が混ざり合うようにして、現在の盆踊りの姿になったのではないでしょうか。

ちなみに、秋田県の「西馬音内(にしもない)盆踊り」・岐阜県の「郡上おどり」・徳島県の「阿波踊り」が日本では特に有名です。

お盆の時期、盆踊りを目当てに旅するのもいいかもしれませんね!

写真・文=Mr.tsubaking

参考

中沢新一(2005)『アースダイバー』講談社

中沢新一(2012)『大阪アースダイバー』講談社