空梅雨・猛暑から大雨になった2022年

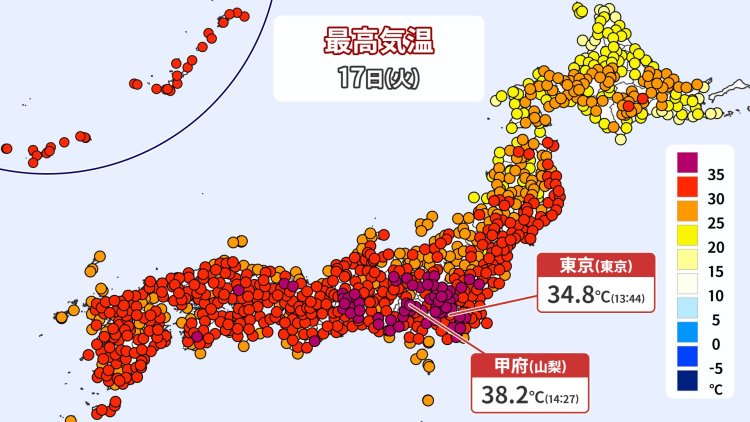

真夏のような暑さとなった6月半ば、あちらこちらから「もう梅雨明けしたのでは?」という声が聞かれました。本来なら曇りや雨の日が続く時期に晴れ間が広がったため、広い範囲で平年を大幅に上回る気温が観測されました。6月17日には全国548地点で真夏日、65地点で猛暑日となり、山梨県甲府市では最高気温38.2℃を観測するなど異例の暑さとなりました。

こうした傾向は2022年の6月に似ています。この年は群馬県伊勢崎市で全国で初めて6月に40℃を超える気温を観測し、東京都心でも9日連続で猛暑日になるなど各地で危険な暑さとなりました。気象庁からも九州から東北南部で6月下旬に梅雨明けが発表されました。梅雨明けの平年日は西日本や東日本で7月中旬から下旬のため、当時早すぎる梅雨明けが話題になりました。

ところが、翌月には長崎県や福岡県など九州で線状降水帯が発生し、首都圏でも埼玉県で1時間に100mmを超える記録的な大雨になるなど、各地で豪雨災害が相次いだのです。梅雨入りや梅雨明けの日は、毎年9月に春から夏にかけての実際の天候の経過を振り返って見直され、確定値が発表されます。2022年の梅雨明けは九州南部から関東甲信で7月下旬に大幅に修正されました。

集中豪雨をもたらす「湿舌」とは?

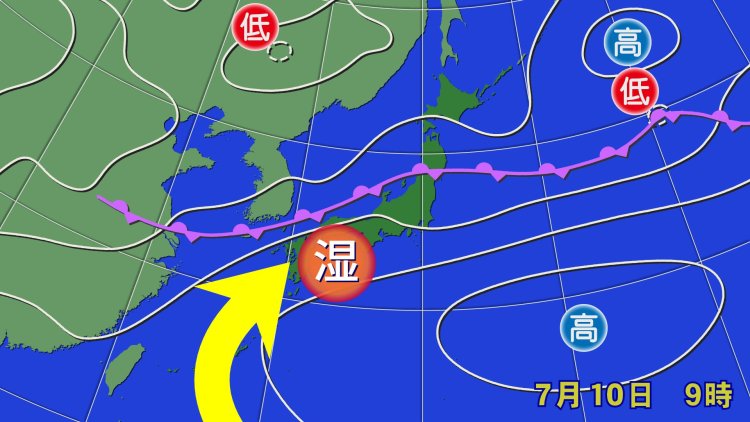

例年、梅雨の期間が進むにつれて大雨になる頻度が上がります。梅雨をもたらす梅雨前線は北のオホーツク海高気圧と南の太平洋高気圧の境目で発生しますが、本格的な夏が近づくにつれて太平洋高気圧の勢力が強まっていきます。

太平洋高気圧が日本付近まで張り出すようになると、高気圧の縁を回って海から湿った空気が流れ込むようになります。これは熱帯の海から流れ込む空気で、たくさんの水蒸気を含みます。この空気は雨雲のもととなり、梅雨前線の活動を活発にし雨が強まることが増えるのです。

太平洋高気圧の西側で暖かく湿った空気が舌のような形状で流入する領域を「湿舌」といい、特に梅雨末期の高気圧が強まる時に形成されやすくなります。湿舌は集中豪雨を発生させ、土砂災害や浸水、川の洪水などの災害を引き起こす危険もあります。

地球温暖化や台風の影響も背景に。梅雨末期の大雨に警戒

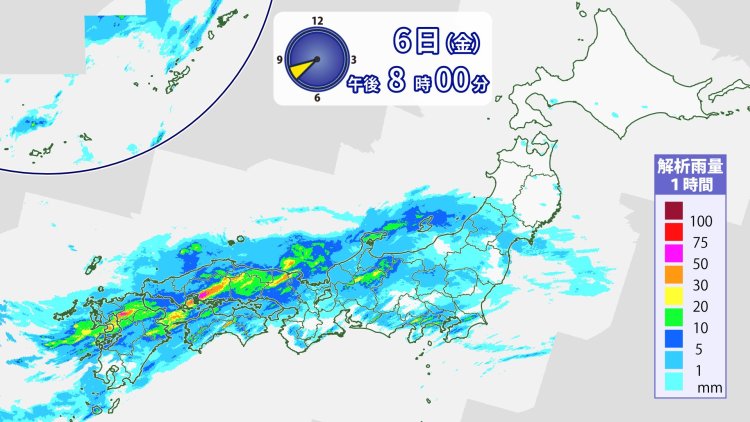

近年は毎年のように梅雨末期に記録的な大雨になっています。なかでも2018年に発生した「西日本豪雨(平成30年7月豪雨)」は、平成最悪の水害と報じられました。本州付近に停滞していた梅雨前線に向かって多量の水蒸気を含む暖湿気が流入し、過去に経験したことのない大雨になりました。西日本から東海の広範囲で観測史上1位の雨量となり、大規模な河川の氾濫や土砂災害が相次いだのです。

大量の水蒸気が流れ込んだ原因の一つに、東シナ海から北上した台風7号の影響もあります。梅雨時に台風もしくは熱帯低気圧が近くにあると、その周辺の湿った空気が流れ込むため前線の活動が強まります。さらに、記録的な雨量となった背景には、地球温暖化に伴う気温の上昇と水蒸気量の増加など、気候変動の影響もあったと考えられています。このまま温暖化が進行していくと、ますます大雨のリスクは高まる可能性があります。

天気予報や台風情報のほか、気象レーダーや危険度分布(キキクル)などの最新情報は外出中でもスマートフォンで手軽に入手することができます。いざという時の大雨に備えておきましょう。

文=片山美紀 TOP画像=写真AC

参考

『NHK気象・災害ハンドブック』NHK放送文化研究所、日本放送出版協会

『マンガでわかる天気のしくみ』 池田書店、芦原瑞文監修