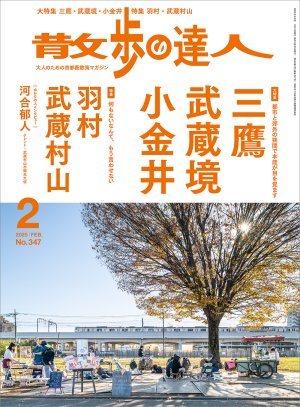

『熱血硬派くにおくん』、『ダブルドラゴン』、そして『ファイナルファイト』

『スーパーマリオブラザーズ』『魔界村』に代表される「横スクロールアクション」との違いは、画面に奥行きがあるということ。これにより、キャラクターの位置取りが重要になった。

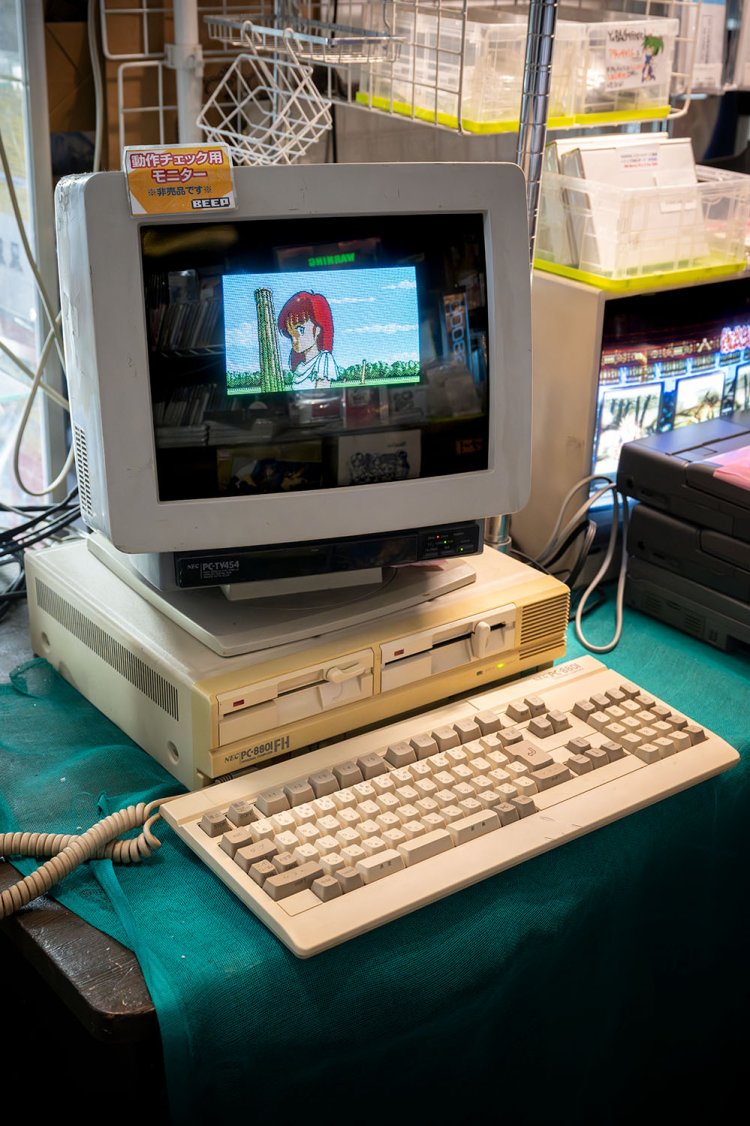

ベルスクの萌芽は1986年発売の『熱血硬派くにおくん』(テクノスジャパン)に見られる。ただ、横2画面程度の展開で、まだベルスクの定義には収まらない。87年同社が発売した『ダブルドラゴン』でほぼ完成したと言えよう。そして89年に登場したのが『ファイナルファイト』である。

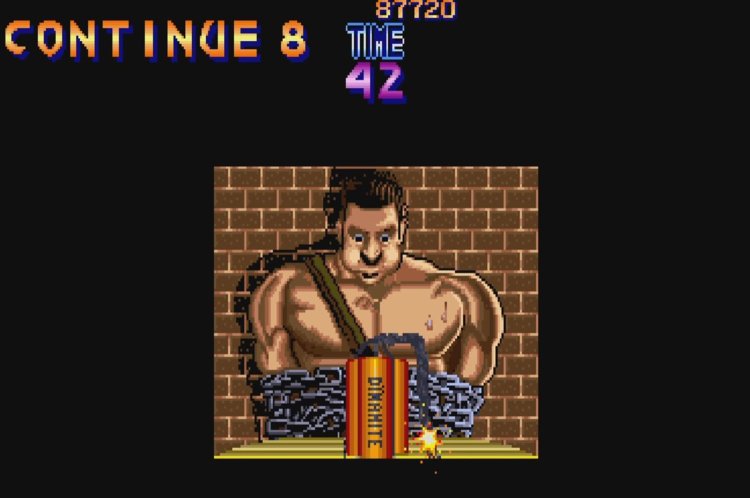

ファイナルファイトとは?

ベルトスクロールアクションを代表するCAPCOMのゲーム、1作目が発売されたのは1989年。翌年末にはスーパーファミコン版が発売され知名度を一気に高め、さらに『ファイナルファイト2』『ファイナルファイト タフ』といったシリーズ作品が続く。さまざまな機種に移植されるだけでなく、『ストリートファイター』シリーズにも、このゲームの設定やキャラクターが度々登場している。

怪しくも楽しかったゲーセンの空気感を思い出させる

キャラも性能も違う3人のキャラが選択でき、体力を消費して出す、通称「メガクラ」と呼ばれる必殺技がゲーム性を大きく向上させた。ゲーム自体の完成度も高く、今もベルスクの頂点の一つとして愛されている。

ところで当時、こんなことがあった。90年に登場したスーファミ版では、忍者キャラのガイがいなくなってしまったのだ。ゲーセンどおりにはいかないのかと思っていると、ガイが使える『ファイナルファイト ガイ』が発売された。しかし、今度は主人公のコーディーがいない。ファンは「3人から選ぶのはスーファミでは無理なのか?」と思わされてしまった。

それでも当時の家庭用ゲームとしてのクオリティーは高く、シリーズを重ねると使えるキャラも3人4人と増え、フォロワー作品も進化していった。複数人協力プレイでわいわい遊べるベルスクは家庭用ゲーム機との相性もよく、数々の名作を生み出していった。

そんなベルスクだが、『ストリートファイターⅡ』(91年)の登場で流行が「対戦格ゲー」に移行したことで作品が減っていった。そしてその頃からゲーセンが明るい雰囲気に変わり始めた。

時が流れて今、ベルスクは怪しくも楽しかったゲーセンの空気感を思い出させてくれる。今回撮影した『秋葉原Hey』では交通系ICでもプレイできるので、やりこんでしまうこと必至だ。

ゲーム進行を楽にさせるテクニック

ベルスクを面白くしていた要素の一つが、数々のテクニック。その代表が『ファイナルファイト』の「パンチハメ」だ。ボタンを連打すると連続攻撃になるのだが、最後まで続けると敵を吹き飛ばしてしまい、仕切り直しになる。そこで、連続攻撃の途中で後ろを向き、吹き飛ばし技を空振りさせてから向き直って再開すると、敵は身動きが取れなくなる(ハメられる)のだ。

また、2面のボスは正面から行くと勝てない「初見殺し」キャラ。そこで、斜めから近づきつかんで投げると攻略できる。

『ファイナルファイト』に限らず、名作といわれるベルスクにはこういったテクニックが数々ある。最近では、91年に発売された『バーニングファイト』(SNK)がニコニコ動画を中心に異常とも言えるやり込みが始まり、次々新テクニックが開発されている。

ベルスクゲームが遊べるのはここ!

取材・文=来栖美憂 撮影=高野尚人

『散歩の達人』2025年2月号より

ファイナルファイト(C)CAPCOM 魔界村(C)CAPCOM