越前にいながら、考えていたのは都のこと

『紫式部集』という、彼女が詠んだ歌だけを収録した歌集があるのだが、そこには越前で過ごした日々や夫と思われる人との歌――つまり『源氏物語』を書く前の紫式部の言葉――が収録されている。

越前は、紫式部にとって、とにかく「雪の降る寒い土地」だったらしい。『紫式部集』には、越前の雪が二首も詠まれている。

〈原文〉

ここにかく日野の杉むら埋む雪小塩の松に今日やまがへる

〈現代語訳〉

ここ(越前)では、日野山の杉たちを埋めつくすくらい雪が降っている。都でも雪は降っているでしょうか、小塩(おしお)山の松にちらちら降る雪。

(『紫式部集』)

〈原文〉

ふるさとにかへるの山のそれならば心やゆくとゆきも見てまし

〈現代語訳〉

故郷の都へ帰ることができそうな「鹿蒜(かひる)山」という山の雪なら、気晴らしにもなるし見に行ってもいいけれど、そうじゃないならな~

(『紫式部集』)

……そう、越前にいながら紫式部が考えるのは、常に、都のこと! どちらも『紫式部集』に収録された歌ではあるが、どちらの歌からも、「あーこんな越前じゃなくて都に帰りたい」と思う紫式部の嘆きが聞こえてきそうである。

実際、越前へ赴任になった父の世話のために同行した紫式部であるが、結局父と離れて1年過ぎたところで都へ帰ってくることになる。そして夫との結婚生活を都で送ることになるので、実際にどのような順序で帰京と結婚が決まったのかは定かではないが、紫式部の歌を読む限り「ほんと京へ帰りたい!」と思っていたことはなんとなく伝わってくるのである……。やっぱり越前は寒かったのか、それとも見知った友人がいなかったのがつらかったのか。紫式部が越前の景観をほとんど歌に詠んでいないところから私たちは察するしかない。

藤原宣孝に贈ったツンデレかますような和歌

さてそんな紫式部の結婚相手は、ご存じ、藤原宣孝。『紫式部集』には、宣孝であろうと思われている男性との歌が収録されている。宣孝の手紙に対し、紫式部はこんな歌を返している。

〈原文〉

近江の守の女懸想すと聞く人の、「ふた心なし」と、つねにいひわたりければ、うるさがりて

みづうみに友よぶ千鳥ことならば八十の湊に声絶えなせそ

〈現代語訳〉

近江の守の娘にちょっかいをかけていると噂の男性から、「あなただけを愛しているよ」といつも言われても、うるせえってなもんで、

近江の湖で友人を探している千鳥さん、どうせならあなたはいろんな海辺で鳴き続けたらいいんじゃない? あちこちで女性に声をかけてくださいな

(『紫式部集』)

実際、宣孝は紫式部と結婚する前からさまざまな女性と関係を持っていたらしい。「千鳥」と揶揄されているが、紫式部はそんな宣孝にツンデレをかますような和歌を贈りつつ、それでも彼と結婚したのである。

それはもしかすると、越前の土地の厳しさがそうさせたのか、あるいは宣孝との和歌のやりとりが楽しかったのか……。千年後の読者は想像するしかできないが、それでも紫式部の和歌を読むと、「宣孝のこと、けっこう面白い男だと思ってそうだなあ」なんて感じるのだった。

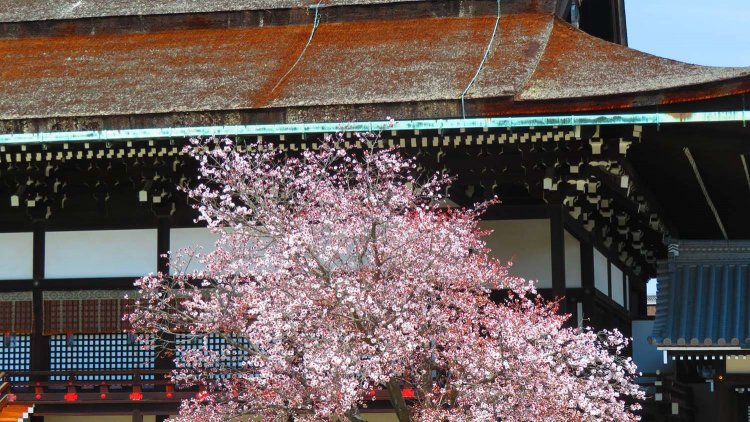

紫式部ゆかりの越前へ

ちなみに現在、福井県越前市では、大河ドラマ館が開館している。近くには紫式部像や、寝殿造りを模した庭園があり、『源氏物語』や『光る君へ』が好きな方にとっては充実した観光スポットになっている。

筆者もはじめて行ったが、とても楽しかったです……! せっかく北陸新幹線も延伸開業したタイミングなので、この夏の旅行先に、越前を加えてみてはいかがだろうか?

文=三宅香帆 写真=PhotoAC、三宅香帆