田無駅周辺に多く見られる「田無市」の名残

そもそも田無市はなくなったが、地名としての田無は残っているので、田無市の名残があったとしてもさほど目立たない。「田無」の象徴であるとも言える田無駅周辺に、そうした田無市の名残が多く見られる。

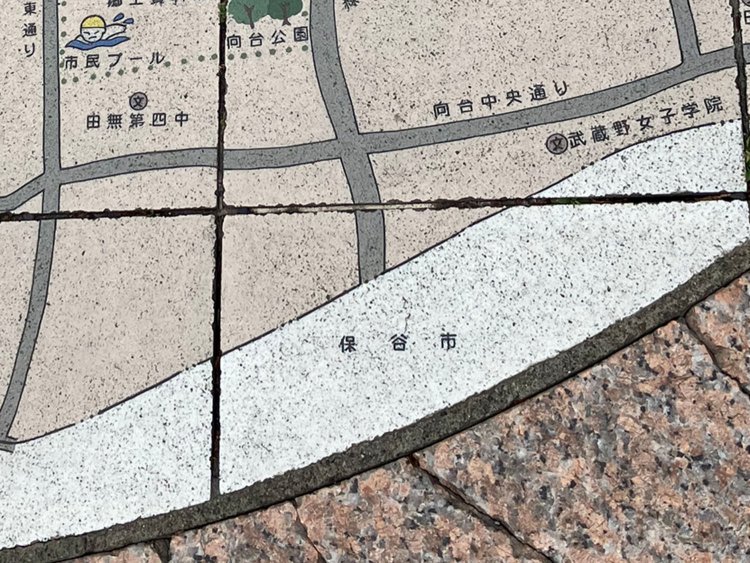

まず田無駅北口を出てすぐの地面には地図が描かれているが、この地図の作成年は1996年、すなわち合併前のものである。

田無駅北口にある絵地図。市内の名所が描かれているが、この形は田無市だ。

保谷市は隣接市として書かれる。

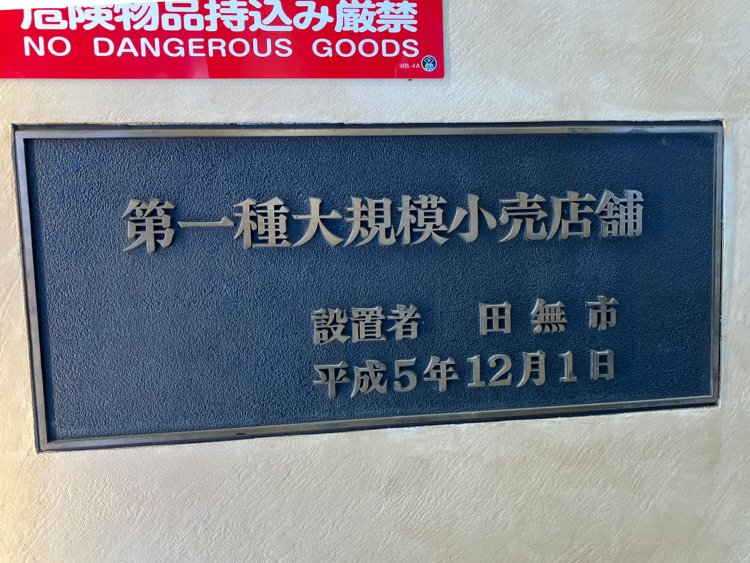

ペデストリアンデッキに設置された記念碑、注意看板も全て「田無市」表記だ。

戦時中、田無駅周辺で起きた空襲による犠牲者を追悼する碑。設置は田無市。

駅前の大規模再開発を記念した言葉だろう。

植え込みに設置されたプレートも田無市。

これは、駅前の商業施設「田無アスタ専門店街」オープン(1995年)をはじめとした田無駅北口の再開発事業が1996年に完成したことが影響していると思われる。

田無駅北口再開発のシンボルでもある『アスタビル』。田無市の一大プロジェクトであったことがわかる。

この時期に完成したものが、合併後も残り続けてきたのだ。田無駅一帯が、まるまる田無市の遺構となっているのだった。

駅南口にも田無市の名残がある。西東京市の看板と並置されているが、よく見れば標識の市名が「西東京市」と訂正されているようだ。

田無市、西東京市が混在していることも

駅前を離れて街を歩いてみる。比較的容易に発見できるのがマンホールだ。田無市の木・花として制定されていたケヤキやジンチョウゲがあしらわれたカラーマンホールや、田無市章がデザインされたマンホールはあちらこちらに設置されている。

田無市の木であるケヤキの周囲に、田無市章があしらわれている。

田無市の花であったジンチョウゲ。田無市時代にマンホールカードがあったならば、真っ先に発行されていたであろう美しいデザイン。

一見普通のマンホールだが、中央に「田」の字をモチーフとした田無市章がある。

中には西東京市デザインと混在している地域もあり、楽しい。

一方こちらは西東京市の木や花をあしらった新しいマンホール。市章で見分けがつく。

この市章は、道界などを示す金属プレートなどにも発見することができる。

道界を示すプレートにも田無市章が。

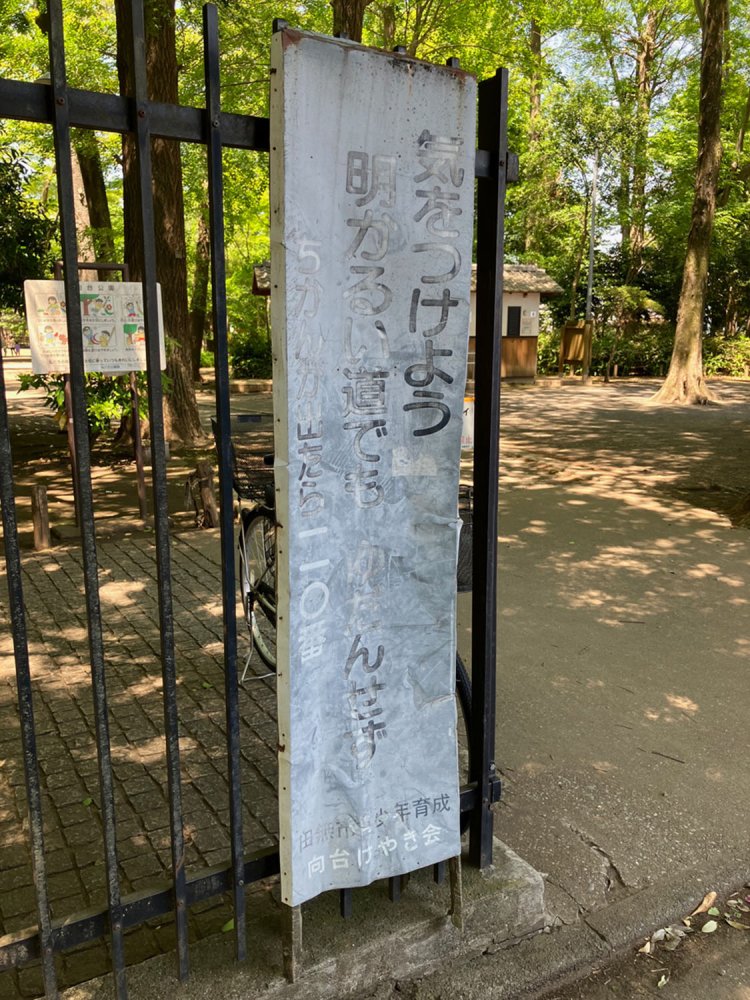

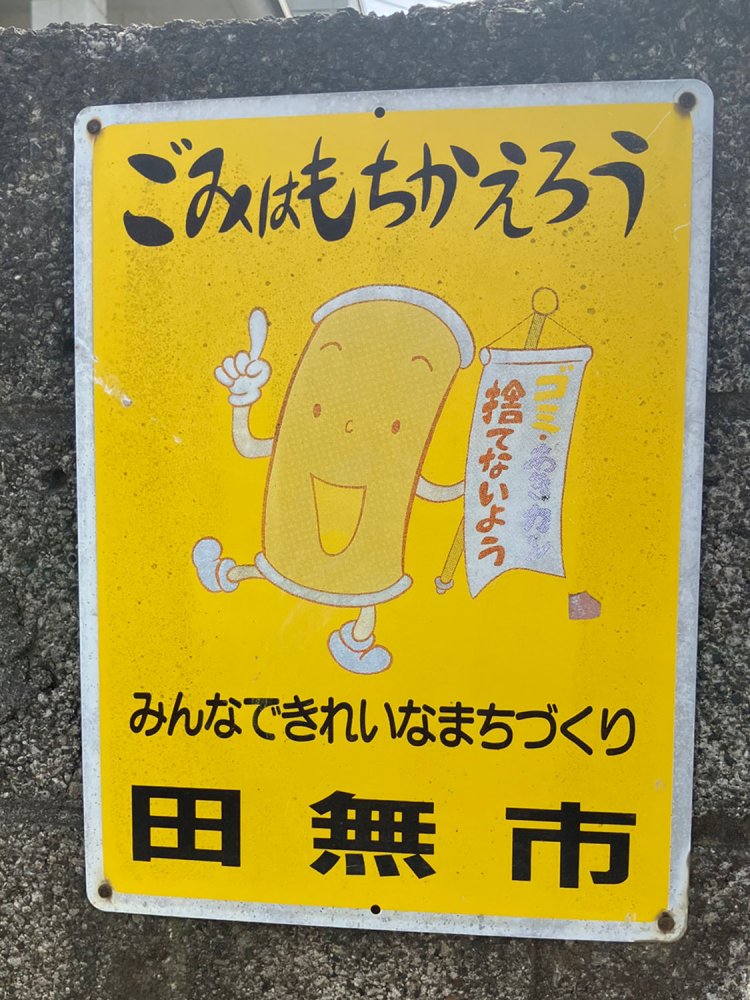

古い看板も、近づいてみれば予想通り田無市時代の設置である。

向台公園入り口に設置された看板。「田無市青少年育成」の文字が見える。

「これは絶対田無市の設置だろう」と思うような看板が、意外にも西東京市のこともあるが。

いい感じにサビた看板だが、西東京市の設置。23年でここまで熟成されるのか。

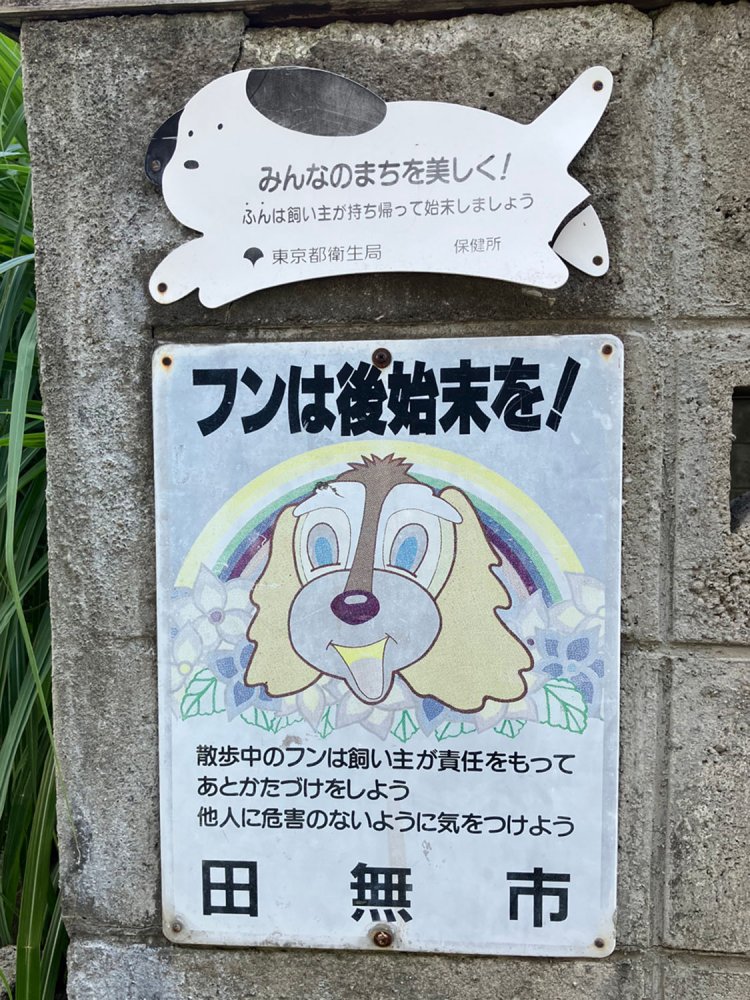

逆に、綺麗なように見えても田無市の看板であることも多く、その保存状態の良さに感心してしまう。

名犬ラッシーのようなしゃれたデザイン。少なくとも23年は経過しているわけである。

サイケデリックな雰囲気の漂う看板。

書体は確かにレトロさを感じさせるが、色は比較的きれいに保たれている看板。

人類の叡智を感じる田無市の遺構

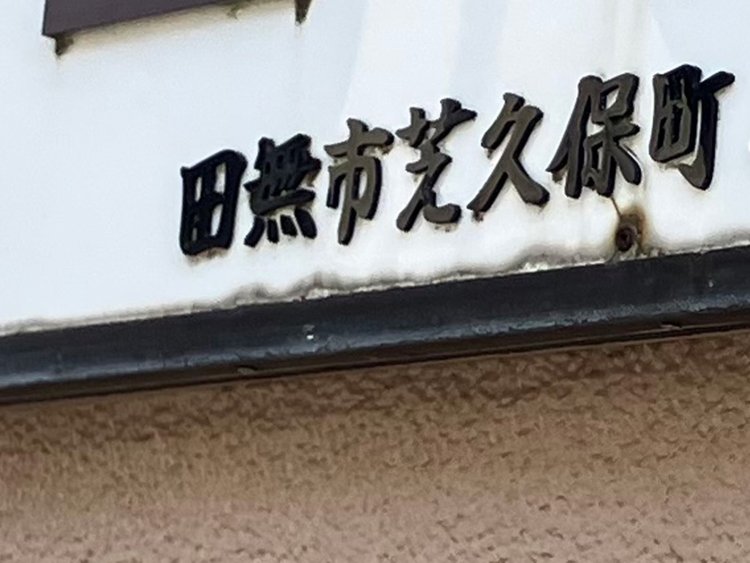

アパートやマンションの住居表示、団地の看板などにも「田無市」が残る。

アパートも、

マンションも、

団地も「田無市」表記である。

田無の名所の一つに、世界最大級のプラネタリウムを備える『多摩六都科学館』があるが、科学館の入り口もやはり「田無市」であった。

なかなか作り替えるのは難しそうな、門に埋め込まれた『多摩六都科学館』の郵便受け。

これは、合併時にほとんどの町名がそのまま残されたことが影響しているように思う。特に看板を作り替えなくても支障がないからだ。一方、旧田無市の「本町」地域は、西東京市になって「田無町」へと変更された。田無町を歩くと、新旧地名の混在地域も発見できる。

田無駅ビルの住所標示板。右が新町名、左が旧町名である。

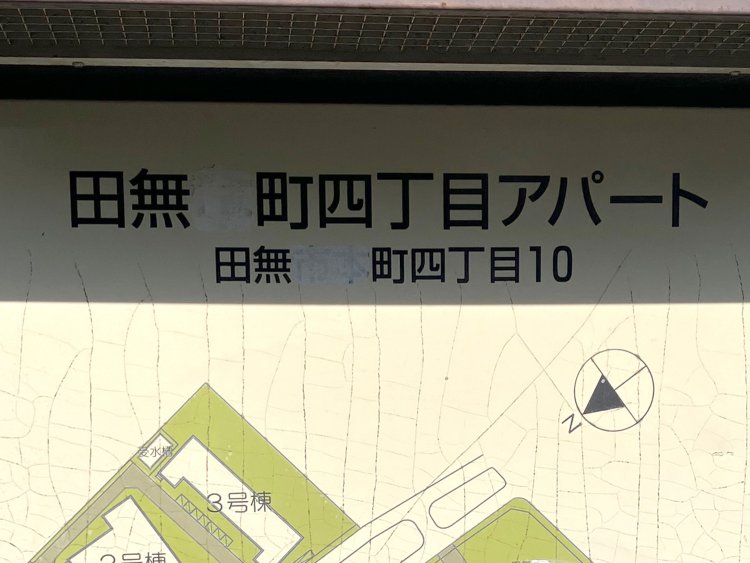

そのような中、もっとも工夫が凝らされた田無市の遺構を団地の入り口で発見した。

とんちのきいた訂正。

旧住所「田無市本町四丁目」の「市本」がテープで隠され、「田無町四丁目」に変えられている。人類の叡智を感じる看板である。

ここまで田無市の名残を探してきた。一方、保谷市の名残はどうなっているのだろうか(次回に続く)。

このコラムでは先般、キャラクターがデザインされた飲料の自動販売機について取り上げた。ラッピングされた飲料自販機のうち、ご当地キャラと並んで多く見られるのが、「スポーツチームデザインの飲料自販機」であるように思う。それも野球、サッカー、バスケットボール、ホッケー、ラグビーなどなど、競技の種類も多岐にわたるのである。そのスポーツチーム自販機の設置理由と傾向を探っていきたい。

これまで全国のデザインマンホール蓋をスルーしてきた、という話を以前書いた。そのことを私は深く反省し、以降外出するたびにマンホールを撮影し、マンホールカードを集めるように心がけるようになった。ようやく20枚ほど集まってホクホクしている一方で、新しいマンホールカードは次々と発行され、今や第19弾・941種まで増加している(2023年4月28日現在)。集めるスピードは全く追いつかない。ところで下を向いて歩いているうち、マンホールとは異なる存在が目に入るようになった。それが消火栓蓋である。消火栓とは、火災の時に消火活動に用いる水を供給する設備であり、地下に設置されているものには鉄蓋が被せられている。この鉄蓋がマンホール蓋と同じような作りになっているため、一括りに「マンホール」と呼んでしまうのであるが、消火栓はマンホールのように作業員が出入りできるわけではない。ところがこの消火栓蓋も最近、マンホール蓋と同様にさまざまなデザインが施されてきているのである。今回はこの消火栓蓋に焦点を当てていきたい。

以前も当コラムで述べたが、基本的にいつも下ばかり向いて歩いている。そんな私も、たまには上を向くことがある。それはアーケード商店街を歩いている時だ。

街をブラブラ歩いていて「ここはどこだろう?」と思った時、建物などに付けられている住所を記した金属板を見ることがある。これらの金属板は、住居表示制度を導入している自治体ではよく見られるものだ(住居表示制度は、特に区画整理が行われた都市部などで、それまでの地番による住所では混乱が生じやすい場合、現状に即して道や河川など基準に合理的に住所を示すための制度として1962年から導入されたが、実施地域と未実施地域とがある)。