『JR時刻表』創刊60年

『JR時刻表』は、前身の『全国観光時間表』から2023年で創刊60年。これを記念し、『JR時刻表』2023年4月号から12月号にかけて「時刻表60年」特別企画を本誌および「時刻表60年 スペシャルサイト」などで公開中。

やすざわこうじ「陽だまりの切符」

2年ぶりに始発電車前の黒磯駅の改札を通ったとき、空は雨こそ降っていないが薄暗かった。ぼくはそのとき、もう後戻りできないと思った。本当は窓口の駅員に改札を出たいと一言でも言えばあっさりと引き戻せるのだけれど、ぼくはあえてそうしなかった。電車に乗ってさえしまえば、少なくとも那須塩原駅までの5、6分の間は、ぼくの退路は断たれる。たとえ宇都宮までたどり着けなくても、きょうのぼくの行動はきっといつかの糧になる——。

自分でも、ずいぶん強気なことをしたな、と思う。けれどそうでもしなければ、ぼくは自分の病気を克服することもできないし、事によっては亡くなった祖父のように何年も電車に乗れないままかもしれない。もしくはあらゆる物事を、全てそのせいにしてしまうかもしれない。そういう選択をしないために、せっかくだからと祖父の四十九日の法事を口実にして、一つの決意をもって改札を通った。勢いだけでどうにかなる年齢も、きっともうあと少ししかない。

*

新卒でいまの製薬会社に入ってから5年と少し経った。その間に、会社のある宇都宮まで電車で通えたのはだいたい3年ほど。家の最寄りの黒磯駅から宇都宮駅までは在来線で50分台で、この頃のぼくは、電車に揺られている間に自分の世界に没頭するのが好きだった。本を読んだりスマホでゲームをしたり音楽を聴いたり、1時間にも満たないこの通勤時間が、ぼくにとっては長くも短くもなく、月並みだけど癒やしのひとときだった。

2年くらい前に、ぼくの身体に異変が起きた。父親のC型肝炎か、恋人に理由も告げられないままフラれたことか、あるいはそれらと同時期に仕事で初めて大きなプロジェクトを一任されたことが引き金だったのかどうか、いまとなっては知る由もないけれど、ある朝に突然、いつもの電車のなかで前兆もなく発作が起きた。黒磯駅を出発してすぐに手足に痺れがきて、それから激しい立ちくらみと動悸が同時にやってきて、漠然とした死の感触が目の前まで迫ってくるのをまざまざと感じた。気がつくとぼくは那須塩原駅のベンチに倒れ込むようにもたれ掛かっていて、だれかの「救急車を呼びましょうか」という声でようやく我に返り発作が治まった。なぜ急に治まったのか原因はわからないけれど、ただのストレスや疲れだろうと楽観的にとらえ病院にも行かなかった。でも、次の日も発作は起きた。電車に乗るときは緊張も何も感じないのに、いざ電車が走り出すと動悸とめまいが起こって、ぼくはどうしようもないくらい慌てふためいた。今度は西那須野駅で降りて、そこから先はタクシーで会社まで行った。

その日を境にぼくは、電車に乗るのがたまらなくこわくなった。黒磯駅の改札を通ることはできても、いざ電車がホームに滑り込みドアが開くと、それが得体の知れない化け物の口のように思えて、ぼくはその場で尻込みをしてしまう。少なくとも数分間は降りられないというたったそれだけのことが、ぼくを悩ませ苦しめた。また発作が起きたらどうしよう、すぐに逃げられない、発作に飲みこまれて死ぬかもしれない……、あの感覚に襲われる不安と恐怖心が、ぼくを日毎に電車から遠ざけていった。通勤はもっぱら車になって、早々に仕事のプロジェクトは外されて、ぼくは社内で使えない奴という烙印を押された。その時期だけは妙に吹っ切れた気がして、もしかしたら勢いで電車に乗れるかもと黒磯駅から乗ってみたものの、やはり発作は起こった。

そしてそれ以来、ぼくと電車との間には大きな障壁が置かれてしまった。これが電車との縁の切れ目のようにも思えた。たまらず総合病院に駆け込んだけれど、内科では脳や身体に異常が見つからず、いくつかの心療内科や精神科を梯子してようやく「軽度のパニック障害」という診断が下り、病気に対する向き合い方の説明に加えて、お気持ち程度の薬が処方された。ただ原因や対処法がわかったからといっても、ぼくは長らく電車に乗れなかった。乗ってみようという気さえ起こらなかった。学校で出された宿題をいつも後回しにする子どものように、ぼくは電車に乗るという選択を、人生の片隅に追いやってひたすら回避しつづけてきた。

4月に祖父が亡くなって、宇都宮の祖父の家で家族と遺品の整理をしているときに、古い時刻表に挟まれた一枚の使用済みの切符が見つかった。母は懐かしむように昔話に笑い、その切符をぼくに見せた。

「時効だから言うけど。おじいちゃんね、あんたと同じくらいの年齢のころ、4年くらい電車に乗れなかったらしいのよ。乗るたびに発作が起きて、こわかったんだって」

「乗れるようにはなったの」

「家族に弱みを見せるのがきらいな人だったからあんまり詳しいことは教えてくれなかったけど、私が生まれてから、少しずつ克服していったんだって。私と電車に乗りたかったみたい」

ぼくは、へえとだけ返事をした。そのときぼくは、どんな顔をしていたのだろう。誤魔化すように笑っていたのか、祖父の気持ちがわかって辛かったのか悲しかったのか、自分でもわからない。家族に余計な心配をさせないために病気のことは話していなかったし、そういった素振りすらも見せなかった。ただなぜか咄嗟に、それも大真面目に、祖父の遺した切符がほしいとだけ言った。文字が薄くてほとんど読めなかったけれど、そんなことはどうでもよかった。経緯はどうあれ、きっとぼくは、このさきのぼくを手助けしてくれる何らかのきっかけやまじないみたいなものがほしかったのだと思う。

*

宇都宮行きの始発電車のホームにはまばらに人が立っていて、みな一様にスマホに目を落としていた。ぼくは呼吸をととのえながら人のいない乗降口まで歩いた。電車のガスが抜けたような音を合図に人々が車内に乗り込むと、ぼくは一度だけ深呼吸をしてドアのボタンを押した。5月のおわりかけとはいえ外は湿気をはらんで蒸し暑く、がらんとした車内には適度な空調が効かされていて冷気が漏れだしていた。ぼくはポケットの中に忍ばせた祖父の切符に触れた。ここにじいちゃんの切符がある——その事実が確認できると、心なしか呼吸が落ちつくような気がした。それからぼくは意を決して電車に乗り込んだ、と言いたいところだけど、本当のところは電車が発車するまでの間は何度も車内とホームとを行ったり来たりした。幸いぼくの車両には一人もいなかったので、だれにもその姿を見られずにすんだけれど、それにしても我ながら奇怪な行動だと思う。ようやくロングシートに落ちついたときには、ドアはすでに閉まっていてじりじりと電車は動き出していた。

いざ電車にゆられてみると、何のことはなかった。おそれていた名残なのか指先に多少の痺れこそあるものの、心臓の鼓動は規則正しく思ったよりも冷静で、冷や汗ひとつかかず落ちついている自分におどろいた。景色を眺める余裕もあった。進行方向の左手には田んぼと家々が、反対側は東北新幹線が並走した。たしかこの新幹線は、しばらくの間は東北本線と並走するはず。たしか、と記憶があいまいなのは、宇都宮まで通勤する電車のなかでぼくが景色など一切見なかったからだった。思い返してみれば、宇都宮までの移りゆく風景はどんな感じだっただろう。途中に駅はいくつあるのか、客層は、そもそもこの電車は何両編成で運行しているのだろう。ぼくは毎日この電車にゆられていたにもかかわらず、断片的で抽象的な風景と情報しか知らなかった。もっとちゃんと知っていればとはいまさら思わないけれど、あまりにも日常に慣れすぎていたことを少し後悔した。もしくは電車に乗れなかった2年という月日が、ぼくをそんな気持ちにさせているのかもしれなかった。

空は薄暗いなかにも、ときおり朝の微光をちらちらと車内に差していた。ぼくの身体にそれがあたると、ほんのりとその部分だけが暖かくなった。ぼくはねむくなるのをこらえながら、祖父の切符を取り出した。切符は日付さえもまともに読めなかった。車窓に目を向けぼんやりしていたら、いつしかまた微光が差しこんで、それが電車の進みに応じて伸びたり縮んだりしていた。ぼくはほんの気まぐれに、ひょっとしたらかすれた文字や日付が透けて見えやしないかと思い切符を光にかざした。淡い光を背にした古びた切符はその長方形の輪郭をくっきりと浮かび上がらせ、ぼくの視界いっぱいに広がった。

「つぎは、矢板——」

ふとそんな車内アナウンスを聴いたとき、視界の端にぼくと同じくらいの背丈のちいさな白髪の老人が反対側のロングシートに腰かけて何かに読み耽っている姿が映った。あんな人いただろうかと思ったとき、老人はにわかに読むのをやめ、足取り軽やかにこちらに歩いてきてぼくの隣にどっしりと座った。そしてグラスコードにぶら下げた老眼鏡をかけ、ぼくの切符をしげしげと覗きこんだ。

「懐かしいなあ。おれもほんとうは宇都宮まで行きたかったんだがなあ」

その人は、腕を組んで首をかしげた。懐かしいのは、むしろぼくのほうだった。

「じいちゃん、いつからいたの」

「おまえが乗ったときから、ずっといたよ」

祖父は何をいまさらと言いながら笑った。ぼくはどうしても知りたいわけではなかったけれど、切符を指して聞いた。

「これってどこから乗って、どこで降りたの」

「郡山から乗って、黒磯で降りたんだよ。こらえきれなくてな」

そのとき母の「時効」という言葉が、ぼくの頭をよぎった。

「それは、病気で?」

「そう。いまのおまえと丸っきり同じだよ。おれの場合は、おまえのお母さんに会いに行こうとしてたんだ。あんまり悔しいから同じ区間をいつか絶対に乗ってやろうと思って、忘れないように残しておいたんだよ」

祖父はそう言うとまた笑い、手にしていた本をぼくに見せた。それは遺品整理のときに見つかった古い時刻表だった。

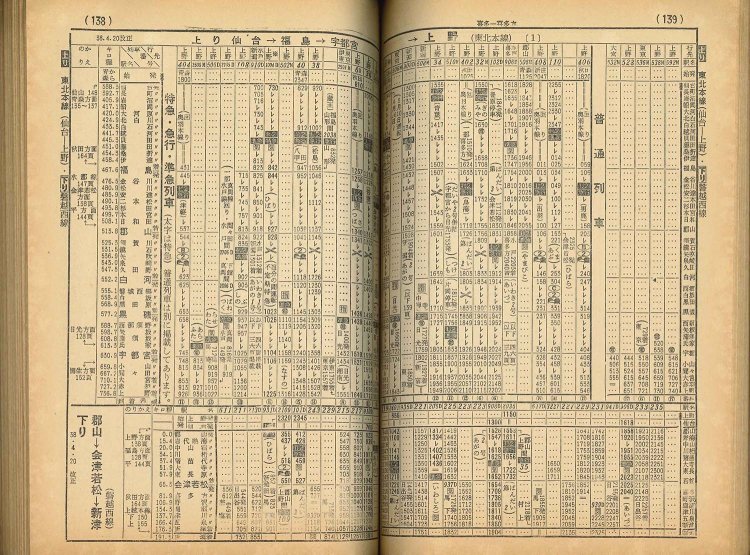

『全国観光時間表』1963年5月号——色あせた古いそれは、ぼくの知っている現代の時刻表とは名前もページの厚みもちがっていた。はじめに見開き数ページにわたって人体を流れる血のめぐりのような路線図があって、早々に創刊号のニュースや目次へとつづいた。あとは延々に数字と漢字と記号のくり返し。現代の時刻表と何か記号や読み方にちがいがあるのかわからないけれど、少なくともぼくが子どものころに読んだことのある時刻表と相通ずる部分のほうが多く、長い歳月を読み継がれてきた書物としての信頼性は比類のないものなのかもしれない。

「この切符は一番列車に乗ったときのやつだな」

祖父が上り東北本線(仙台─上野)のページを開いて言った。

「おれが乗ったのは急行〔津軽〕で、郡山を5時44分発の上野行き。始発駅が晩の6時の青森だから、いまで言うところの夜行列車だな。昔の鉄道は夜もひっきりなしに走ってたんだ、すごいだろ」

ぼくは祖父の指先を追いながら、ふとこの電車がどこまで行くのか気になった。思わず周囲を見渡す。電車の速度も座席も景色も空調の効き具合もすべて、ぼくが乗った電車にまちがいなかった。祖父は前を見据え、ぽつりと言った。

「きっとおまえがこの電車に乗せてくれたんだろうなあ」

それはうまく説明できないけれど、言葉だけがふわふわとどこか遠くへ飛んでいきそうな言い方だった。祖父は目をうるませ、ぼくの肩に手をのせた。ほのかに暖かく、やさしい感触だった。そういえば、祖父と一緒に電車に乗るのはこれが初めてだった気がする。

「じいちゃんは、電車に乗れないのは辛かったの」

「そのときは辛かったさ。世界中で、おれはだれよりも孤独だと思ったよ」

「でも乗れない原因は、なんだったの」

「わからないよ、いまでも」

それなら、ぼくの場合もきっと……。

「どうしてわからないんだろう」

祖父に聞くでもなく、素朴な問いが口をついて出た。祖父は目を細めた。車窓の外を眺めているのか、単に考えているだけなのかわからなかった。そして「きっと理由はひとつじゃあないんだ。世の中の出来事は、たいていそんなもんさ」と言った。電車は矢板駅に到着すると何人かの乗客を乗せ、いくつかのちいさな川を越えて、田園地帯のなかを進んだ。

ぼくの記憶のなかにいる祖父は、昔から豪胆で快活だった。それはぼくの記憶だけでなく、祖父を知るだれもが共通して持つ祖父へのイメージだった。満州で生まれた祖父は、終戦後は曽祖父の故郷である宇都宮に引き揚げそこで育った。子どものころから血気盛んで喧嘩っぱやく、自分の信条や意にそぐわないことはたとえ大人であっても引き下がらず徹底的に口論し合って、周囲をほとほと困らせていたらしい。近所の子と取っ組み合いの喧嘩になることはしょっちゅうで、そのたびに曽祖父や曽祖母が頭を下げに回っていた。直情的で融通が効かず大人に口答えする生意気さこそあったものの、それはあくまで一本気な性格からくるものでだれも少年期からの彼を心底からきらう人はいなかったと、祖父の葬式で親戚や知人らは楽しげに語っていた。

祖父は高校までを宇都宮で過ごし、卒業後は郡山市で成長の著しかった製造業に就き定年まで勤め上げた。祖母は祖父と同じ宇都宮の出身で、二人の馴れ初めは当時としてはまだ珍しい恋愛結婚だった。いつどこで出会ったのか、ということを茶化して祖母に聞くと必ずはぐらかされるけれど——酒場で酔ったじいちゃんが、親に内緒で小遣い稼ぎのために働いていたばあちゃんを夢中でナンパしたんでしょ——ということは、わが家の語り草のようになっていた。祖父は仕事が休みのたびに自家用車で足繁く宇都宮に通っては祖母を口説き、根負けした祖母がしぶしぶ付き合うことになったという。ただ結婚に至るまでの過程は苦難の連続で、一人娘だった祖母を見知らぬ土地の郡山などに嫁がせてなるものかと何度も門前払いを食ったらしい。祖父が許しを得るために最終的にどういった手段に出たかというと、祖母に秘密で酒場に祖母の両親を呼び出しお互いを鉢合わせさせた上で、テーブルに大量の札束を積み上げ「おれはほんのひと月でこの場にいる客全員分の飲み分を払えるほどに稼いでいます。だから結婚を認めてください」と、周りの目もはばからず声高らかに言明したそうだ。もちろんそれは祖父の稀代の大嘘で、給料の何カ月分かをはたいた上に、後に祖母の両親にこっぴどく叱られた挙げ句、酒場側からもしばらく出入り禁止を言い渡された。結局は祖父の熱意に折れる形で形式上の結婚だけは認められたけれど、母が生まれるまでの間は同居することが叶わず、郡山と宇都宮を行ったり来たりの生活が続いた。

ようやく祖父が宇都宮の営業所に異動になったのは、母が生まれてから3年が経ったころだった。祖父が電車に乗れなかった時期はわからないけれど、母の口ぶりからしてきっとこの間なのだろう。祖母曰く、酒も女も賭博も全て一悶着があったことはたしかだったけれど、周りにはいかにも人目や世間体を気にしない粗暴な素振りを見せておきながら、どんな些細なことも後になって自らの言動について熟考し反省してしまう気質で、だれにも相談せずにひとりで抱え込む傾向にあったという。そんな祖父の繊細さについては、周囲のだれもかれもが理解しているわけではなく、ごく限られた人だけにしか見出せなかったのだろう。じいちゃんっ子だったぼくでさえ、祖父がそういった一面を持っていることを知らずにこれまで過ごしてきたのだ。

電車が片岡駅に着くと、何人かの乗客がぼくたちの車両に新たに乗り合わせた。祖父と見知らぬ乗客——それらの光景に出くわしたとき、現実と不可思議とが境界なく混じり合っていることがなぜだか自然に思えた。晴れ間が宇都宮に向かうにつれ次第に広がっていくような気配があって、それがより祖父と乗客が共存する景色に溶け合っていく印象を与えた。当たり前だが、乗客たちはだれもぼくたちの人生に起こったことを知らないし、ぼくもかれらの行く先や目的を知らなかった。あるいはぼくたちもかれらも、お互いはあくまで目に映る風景の一部分にしか過ぎず、その存在を認識しているのかさえうたがわしかった。電車を降りてしまえば、きっとお互いのことはきれいさっぱり忘れ、思い出すことすらないのだろう。

「おれの場合はな」と、祖父が切り出した。

「とにかく時刻表を指で追って、気持ちを落ちつかせていたんだ。指で駅名を追うだけなら、だれでも簡単に宇都宮までたどり着けるだろう。電車に乗ることも、身体を駅から駅へ移動させるだけ。理屈は同じことだし簡単じゃないかって、頭のなかでそういうイメージをずっと繰り返していたよ。だからこの時刻表だけは、いつもおれの味方でいてくれるような気がして大事にしておいたんだ」

電車に乗れなかった当時を思い返して切々と語る祖父の口調には、一切のごまかしや嘘がなかった。それはただ、ぼくだけに向けられた言葉だった。そのことが、ぼくにとっては一層うれしかった。

「ぼくの場合はさ」

「知ってるよ。じいちゃんの切符だろう」

「ぼくにもきっかけみたいなものが、ほしかったんだよ」

「いいんだよ、それで。人はみんなどこかに、目には見えないちいさな傷をかくし持っているものなんだ。だから何かにたよりたくなるし、すがりたくなる。じいちゃんにとって、それはおまえのお母さんだった。それでも、すぐに電車を克服できたわけじゃないんだ。はじめのうちは郡山から乗ってはすぐにどこかの駅で降りて、そのくり返しだった。それを少しずつ一駅ずつ、きょうは白河まで、つぎは黒磯までって慣らしていったんだ」

電車が蒲須坂駅に着いた。ドアが開き、また新しい乗客を乗せた。ぼくは、このごくありきたりな電車の風景を、ぼく自身の内に飼いならしていけるのだろうかと思った。

「ぼくも、いつかじいちゃんみたいに克服できるのかな」

「いまだってちゃんと乗れてるじゃないか」

「じいちゃんの切符がないと、乗れるか不安なんだよ」

「むりに乗らなくたっていいんだよ。このままずっと電車に乗らないって選択肢もある。だけどおまえは、もう一度電車に乗りたい、そう思ったんだろう。一駅ずつでいいんだ。いちばん大事なことは『いまこの瞬間はこわくない』を、積み重ねていくことだよ」

それから祖父は、電車が新しい駅に着くたびに「電車に乗れるようになってから、田園の景色を見るのが楽しくなったんだ」「蒲須坂はいつから無人駅になったんだ」「ばあちゃんと宝積寺で待ち合わせた」と、ぼくを励まし、ときには楽しげに昔の駅舎や東北本線について語った。

電車は少しずつ確実に宇都宮駅に近づき、乗客も目に見えて増えていった。日差しは駅を追うごとに明るさを増していき、それにともなって祖父は何度もうらさびしそうな微笑みをぼくに向けていた。このときにはもう、ぼくも祖父もうすぼんやりと、一緒にいられるのは宇都宮駅までだとわかっていた。

「電車もだれかと乗ると、あっという間だなあ」と、祖父が窓の外を見てしみじみとつぶやいた。

「そうだね」と、ぼくは返した。それ以外に、言葉を継げなかった。大切な人との時間は、どうしていつだってこうも短いのだろうか。やがて車内アナウンスが、まもなく終点の宇都宮駅に到着することを告げた。いつの間にか宇都宮の市街地が、すぐそこまで迫っていた。

「じいちゃんは宇都宮で降りられないから、気をつけていきなさい」

「ありがとうね、じいちゃん」

祖父は最後に笑って、ぼくの切符を手に取り、ぼくがそうしたように日差しに透かしてみせた。

到着の車内アナウンスが流れたとき、いましがた祖父のいた場所には、一枚の古びた切符だけが陽だまりのなかにちいさく残されていた。手を置くと、座席はほんのりと温もりを帯びていた。

ドアが開いた。黒磯にいたときと天気はずいぶん変わっていて、初夏のさわやかな風が吹き込んできた。空は青く澄んでいた。ぼくは切符をポケットに入れ、席を立った。

ふと思う。そういえば、いまこの瞬間はこわくない——。かすかな希望がわいてくる感覚を、ぼくは見のがさぬようポケットの切符に触れホームへ降り立った。

やすざわこうじ

1988年生まれ、高知市在住。2021年「にじいろのつばさ」で第1回ピカソプロジェクト児童文学アワードおはなし部門大賞、2022年「ウソつき安兵衛の日記」で第5回ふう太の杜 常田富士男文学賞第1部創作昔ばなし佳作、「魚梁瀬の森に日は沈みぬ」で「鉄文(てつぶん)」文学賞大賞受賞。ゲストハウスを営むかたわら、日本各地を旅している。

※作品はフィクションです。実在の人物、団体等とは関係ありません。