有栖川有栖

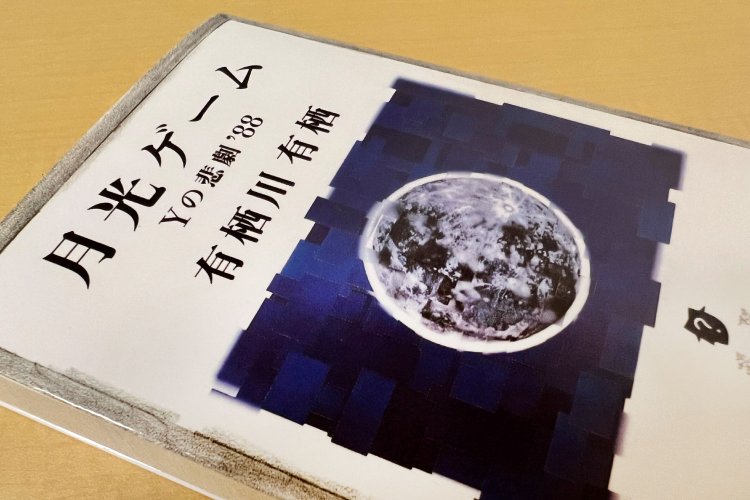

1959年、大阪市生まれ。1989年『月光ゲーム』でデビュー。2003年『マレー鉄道の謎』で日本推理作家協会賞、2008年『女王国の城』で本格ミステリ大賞、2018年「火村英生」シリーズで吉川英治文庫賞を受賞。『赤い月、廃駅の上に』や『有栖川有栖の鉄道ミステリー旅』等、著書多数。@sousakunet

「自分で書くのもおもしろいんじゃないか」と考えた

——有栖川さんは、小学5年生のころからミステリー作家になりたいと決めていたとか。

ええ、そうです。シャーロック・ホームズが活躍する小説や、江戸川乱歩の少年探偵シリーズなどの推理小説を夢中になって読んでいましたので「自分で書くのもおもしろいんじゃないか」と考えました。「小学生のころから書きはじめれば、小説家になれるかもしれない!」と。

まずは原稿用紙を買ってきて書きはじめたのですが、原稿用紙1枚書くだけでも何度も辞書を引きました。当時はもちろん手書きなので、長時間書いていると腕がだるくなりましたね。

中高生になるにつれ私はますます本気になり、大学時代は推理小説研究会に入りました。研究会には20人ほど所属していて、自分が書いた小説をみんなが読んでくれました。それまでは数名の友だちに自作小説を読んでもらうだけだったので、約20人に読んでもらえるのはうれしかったですね。

——大学卒業後は書店に勤めながら、執筆活動を続けていたそうですね。

私が小説を書いていることは上司も同僚も知っていて、応援してくれていました。小説を書くことについて社内の理解が得られたことは、とてもありがたかったです。でも、執筆時間を確保するには睡眠時間を削るしかないので、いつも眠かったですよ(笑)。

29歳のときに『月光ゲーム』(東京創元社)でデビューし、35歳まで兼業小説家を続けました。「書店を辞めて専業小説家になったら、きっともう兼業小説家には戻れない。兼業小説家もいい経験だから経験しておきたい」と思いながら続けていましたが、子ども時代からファンレターを送るほど大ファンだった鮎川哲也先生から推挽(すいばん)をいただき、小説家として独立することにしました。

書いた小説は「読んでもらう」ことが大切

——有栖川さんは2007年に短期小説講座「有栖川有栖 創作塾」を開講し、塾長を務めていますが、この創作塾も今年で15周年を迎えました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて大阪の教室に集まれない時期があって、今もまだリモートでの開催ですが、1講座につき約15人という小規模で続けています。15年間の受講者は延べ675人。そのうち10人ほどが新人賞をとるなどして、作家デビューを果たしています。

——創作塾では、どのような指導をされているのですか。

具体的なレクチャーをするというよりも、まずは受講者のみなさんに小説を書いてきていただいて、それを私を含め受講者の全員が読んで、合評するというスタイルです。

小説は読んでもらうことが大事。読んでくれる人がいるのといないのでは、全く違います。「自分がおもしろければいい」「ここはもう楽に流そう」なんてことは、できなくなってしまいますからね。

——有栖川さんは、日本ミステリー文学大賞新人賞や日本推理作家協会賞など、数多くの文学賞の選考委員を務めていますが、選考の際にはどのようなことを考えていますか。

新人賞の選考委員は、30代後半くらいから務めています。

応募作品を拝読していると「『ここ、こういう時はこうしたらいいんですよ』って言ってあげたい。そうすればすぐに直りそうだし、きっと直せるだろうな。体得できるだろうに」と思うことがあります。しかし、残念ながら文学賞の選考では詳細までを伝えることは難しく、言い足りなくてもどかしい気持ちになることがあります。

ですから作者と直接会話ができる創作塾では「こういう時はこうしたらいいんですよ。もうできるでしょ」と、考え方などを教えることは私にでもできるかなと思っています。

人に教えるなんて私には能力もないし、柄にもないですけど……でも、教えることは私にとって、とても勉強になっています。たとえば「どうしてこれはよくないのか。それはなぜ読者に伝わらないといけないのか」というのを言語化して伝えないといけないですから。そのプロセスは私を鍛えてくれています。

「書きたい小説」ではなく「読みたい小説」を

——いい小説とは、どういうものなのでしょうか。

まずは、自分がなにを“おもしろい”と思うかですね。“おもしろい”には、さまざまな意味があります。読んでいておもしろいと感じるのはどういう小説か、読んだかいがあったと思えるのはどういう小説か、本当に楽しかったと思えるのはどういう小説を読んだときか……ここが大事。なにが“おもしろい”のかをわかっていることが肝要なのです。

たとえば「サスペンスがある」「愉快な気分になれる」「ロマンチックな気分になれる」「考えが深まる」……と、なんでも“おもしろい”に含めて「私はこういう小説が読みたいんだ!」と思うものを書くのがよいです。決して「書きたい小説」ではありません。

「書きたい小説」って危険なんです。大抵みんな書きたい小説を書くんですけど、書きたい小説とはすなわち書ける小説。書くのが楽な小説です。

——なるほど……。確かにそうですね。

たとえばダンスを踊るとしたら、どんなダンスを踊りたいですか? 盆踊りやお遊戯みたいな簡単なダンスはあなたかできる範囲のダンスで、自分の気分をちょっとよくするためにやっているだけ。他人にとってはなんの価値もないし、それではあなた自身もつまらないですよね。「ダンスってこういう時にカッコいいんですよ」と踊ってみせるのが、ダンスの先生だと思います。

「書きたい小説」を書くと全くダメになってしまうのも、このダンスの話と同じです。だから、そこから這い上がって「読みたい小説」にしないといけない。

今あなたの頭の中にある「読みたい」とは、どういうものでしょうか? 「壮大な冒険を読みたい」「ワクワクしたい」「こんな風に深めたい」「小説の静かな雰囲気の中で沈み込むような経験をしたい」……無数にありますが、それらはレポートのように説明しなくていいです。言葉にできないものですから。でも「それを言おうとしたら物語になってしまう。そういう物語がこの小説なんです」と言えるものができたら、それはいい小説になっている可能性が高いです。

鉄道をテーマに書くということ

——「鉄文」文学賞で募集している作品は400字詰原稿用紙換算で20~30枚という短編です。長編にはない、短編ならではの執筆のコツはありますか。

鉄道紀行の第一人者・宮脇俊三さんがお書きになった『殺意の風景』(新潮社)をぜひ読んで、感じていただければと思います。これは風景を主人公とした短編集で、とても素晴らしい本です。

ひとつひとつは短い小説ですが、水島コンビナートのインダストリアルな風景だったり、大自然の崇高さを感じさせるような恐ろしいけど魅力的な風景だったり、とても印象に残る風景からさまざまな物語を引き出しています。非常にユニークな作品で、読み心地も独特のものがあります。

——最後に「鉄文」文学賞の応募を迷っている方や、いま執筆中の方に向けてメッセージをお願いします。

テーマが鉄道ですから、とにかく鉄道に関するものを頭の中に思い浮かべてください。

電車で旅するのは楽しいなとか、鉄道の情景を浮かべるだけでもいい気分になれると思います。鉄道に関するいい思い出は、多くの方が持っておられるのではないでしょうか。修学旅行でも、親御さんと一緒に乗った電車でも、帰省のために乗った電車でも。電車に乗った回数が少ないという方は、かえって電車の思い出が深く刻まれているかもしれません。

「懐かしいな」「楽しみだな」「乗りたいな」「あそこに行きたいな」という気持ちを、他の人と分かち合いませんか。

そうして「鉄道っていいよね」と思ったときに、なにがいいのか、なにが懐かしいのか、なにがワクワクするのか、もっと広げて言うとどうなるのか。それをうまく言えなくても“物語にするとこうなる”というものが形になれば、いい小説が書けると思います。

レールや汽笛の音が出てくるだけの小説でもいいと思います。電車がやってこない駅が舞台でもいいですし、駅員さんが出てくるだけでも鉄道文学になりますから、とても間口が広くて、自由度の高い文学賞です。ジャンルも関係ないですし、工夫の余地がたくさんあると思います。

取材・構成・撮影=上野山美佳(交通新聞社 鉄道文芸プロジェクト事務局)