ウォークやランなど、歩くことを連想させたり、ビートが効いていたりして、その気にさせるものであること。まずはこれが大事と考えました。基本的に後ろ向きな内容の曲は、ウォーキングに向きません(ただし例外あり)。ジャズは後打ちので拍を取って歩くのも面白いですね

2.BPMは100~120前後

一般的にウォーキングにふさわしいBPM(1分あたりの拍数。楽譜にあるメトロノーム記号と同様です)は110~120前後といわれています。そこに“散歩”というちょっとゆるめのアクティビティを視野に入れ込むと、まあ100を超えていればOKと考えました。

3.いい曲であること。また内容(ネタ)があること

いい曲……は、まあ当然ですよね。さらにいえば、歩きながらその曲について思うことがあるといいと思います。ちょっとした思い出なんかがあると理想的。時間はあっという間に経ってしまいます。事実私はこのリストのおかげで1時間のウォーキングがあっという間で、全く苦になりません。

この3条件のうち基本的にはすべて、最低でも2つ以上当てはまらないとプレイリストには入れません。またBPMがかけ離れているものは泣く泣く除外とさせていただきました。

ナツメグ(アート・ペッパー『サーフライド』1956)

初期ペッパーのあふれ出るキラキラフレーズ!

スタートは、ウエストコーストを代表するアルト吹き、アート・ペッパーのファースト・スタジオアルバム『サーフライド』から。先ごろ観測史上最高気温の40.9度をたたき出した浜松の『トゥルネ・ラ・パージュ』おすすめの一枚です。「アップテンポからミディアムテンポの演奏が多く、あふれ出るフレーズもキラキラとして、素直に楽しめる一枚」とのこと。録音は1952、53、54年と3年間にわたります。54年の「シナモン」と「ナツメグ」は対をなすように置かれていますが、この2曲が村上春樹『ねじ巻き鳥クロニクル』の登場人物、赤坂シナモンと赤坂ナツメグの由来ではないかと『ジャズの名盤』というサイトが指摘しています。するどい!

BPM=110。標準。まずはこれぐらいから始めましょう。

レディ・バード(バルネ・ウィラン『バルネ』1960年)

ジョーダンのピアノソロも必聴!

フランスのテナー奏者、バルネ・ウィラン、22歳当時のファースト・リーダー・ライブアルバム。フレンチジャズと聞くと、おしゃれでまったりとしたものを想起しがちですが、これはとんでもなく熱い演奏です。前半のバルネのソロもグッドですが、後半のデューク・ジョーダン(ピアノ)のソロは、ほれぼれするような疾走感に満ちていて、聴きながら歩くと実に気持ちがいい。こちらを選んだのは佐賀『シネマテーク』の西村徳久店主。「バルネの生音がオリジナル盤だと素晴らしいんです。佐賀は有田焼が普通に使われてます。そのせいかなんでも真贋を見極めたいと思いますね」

BPM=121 ジョーダンの秀逸なソロは5分55秒ぐらいから

ウォッチ・ホワット・ハプンズ(バッキー・ピザレリ、アレクシス・コール『ビューティフル・フレンドシップ』2015年)

鬼籍に入った小粋なレジェンド

このギタリスト、バッキー・ピザレリをおすすめしてくれたのは、西荻窪の『JUHA(ユハ)』店主の大場俊輔さん。「単にゴリゴリのハードバップを聴きたいって求められても、うちの店は違うかもしれません。例えばバッキー・ピザレリっていうギタリスト、こういう小粋さが大事なんです。喫茶音楽としてのジャズというスタンスですかね」。2015の録音当時、ボーカルのアレクシス・コール39歳、そしてギターのバッキー・ピザレリはなんと89歳。ベニー・グッドマン、ステファン・グラッペリ、アントニオ・カルロス・ジョビンといった巨人たちと共演してきたレジェンドでしたが2016年に引退、そして2020年4月、残念ながら新型コロナにより鬼籍に入りました。

BPM=124 ボサノヴァのリズムは夏にぴったりです。youtubeは残念ながらフェードアウトしますが。

ロコモーティヴ(セロニアス・モンク『ストレート・ノー・チェイサー』1967年)

ダグの中平さんの思い出に

日本全国のジャズ喫茶のひな型となった新宿の『DUG(ダグ)』。その店主・中平穂積さんにはこんなエピソードがあります。1966年、ピアノの巨人・セロニアス・モンク来日時にオルゴールの時計をプレゼント。すると同年のニューポートジャズフェスでモンクの奥さんに「セロニアスが、ナカダイラのためにするわよ」と言われ始まった曲がオルゴールの曲「荒城の月」だったとか。『ストレート・ノー・チェイサー』にジャパニーズ・フォークソングとして収録され、永遠の時を刻んでいます。残念ながらBPM的にウォーキング向けではないので、こちらもイントロからモンク臭炸裂の同アルバムA面1曲目の「ロコモーティヴ」を。「ジャズに感謝しています」という中平さんの言葉には特別な重みがあります。

BPM=112 サックスのチャーリー・ラウズはモンクの右腕と言われた人。確かにコルトレーンより合っているのかも。

フラン・ダンス(マイルス・デイヴィス『1958マイルス』1979年)

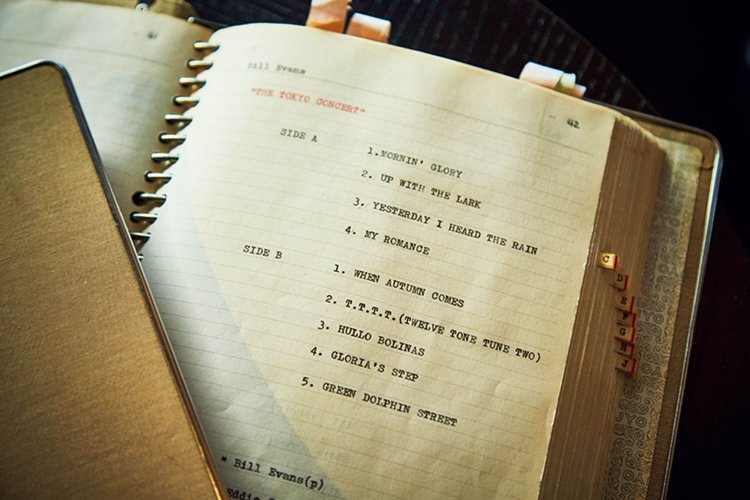

“とてもいい時代”の夢のようなリレー

1958年のセッションを中心に再編集したCBSソニー独自の企画盤が『1958マイルス』。このバラードは、マイルス(クールで簡潔)→キャンボール(明るく冗長)→コルトレーン(ぶっきらぼう)→ビル・エヴァンス(繊細)とわたる夢のようなソロのリレーにうっとりします。とくに最後のエヴァンスのソロは短いながら心に刺さるものが……。このアルバムを選んだのは、熊本の『おくら』の小倉達弘さん。「50年台後半から60年台前半のジャズが好みですが、このアルバムはそのものなんです。選曲もいい、メンバーもいい、とてもいい時代」。

BPM=112 バラード。ですが、マイルスのバラードはちょいとひんやりとした緊張感があります。

チ・チ(チャーリー・パーカー『ナウ・ザ・タイム』1952年)

キ●ガイなところがいいそうです

チャーリー・パーカーはどう革命的だったのでしょう? 正直ちょっとわかりにくいですよね。四谷『いーぐる』の後藤雅洋さんの書いたこの文章は、ビ・バップという“大事件”の大変わかりやすい解説です。さらに下のコールマン・ホーキンスとの動画にみる、若きパーカーの態度の不遜なこと! このルックスで4回も結婚したというから、革命児はモテたんですねえ。そしてさすがにいい音色です。勢いを感じます。「主人(創業者の樋口重光さん)が生きてたらこれを選んだと思う」といいながら『ナウズ・ザ・タイム』をおすすめしてくれたのは、札幌の老舗ジャズ喫茶『ジャマイカ』の樋口ムツさん。「キ●ガイなところが似てるの。子供のミルク代がなくてもレコードだけは買うような人でした(笑)」

BPM=112 軽快に歩けます。

コールマン・ホーキンスとの共演。このホーキンスの好々爺ぶりは笑えて、どこかシンパシーを感じます。

サンタン(ミシェル・カミロ『カリべ』2009年)

ようこそ灼熱のラテンジャズへ

ラテンジャズは日本ではあまり聞かれないジャンルかもしれませんが、ミシェル・カミロは是非一度聴いていただきたい。1954年生まれのドミニカ出身のピアニスト。卓越したテクニックとパッション溢れるプレイスタイルに痺れない人はいないでしょう。1986年発表の『イン・トリオ』は彼の出世作。12分に及ぶ「サンタン」の情熱的な演奏は誠に聞き応えがあり、佐世保『イーゼル』の百合永貴さんおすすめの一枚です。残念ながらサブスクになかったので、ここでは同曲をビッグバンドとやった強力なライブを。2020年はほぼ全てのジャズフェスが中止となりましたが、いつかまた、こんな曲で野外で盛り上がりたいものです。

BPM=100 とっても情熱的な演奏ですが、ちょっと遅め。一歩一歩踏み締めるように。

こちらは同曲の映像バージョン。「サンタン」は41:53から。パーカッショニストの動きは、まるでラジオドラマの効果音。働き者です。

フレンズ(ブラッド・メルドー・トリオ『シーモア・リーズ・ザ・コンスティチューション』2018年)

現代を代表するピアニストのさりげない傑作

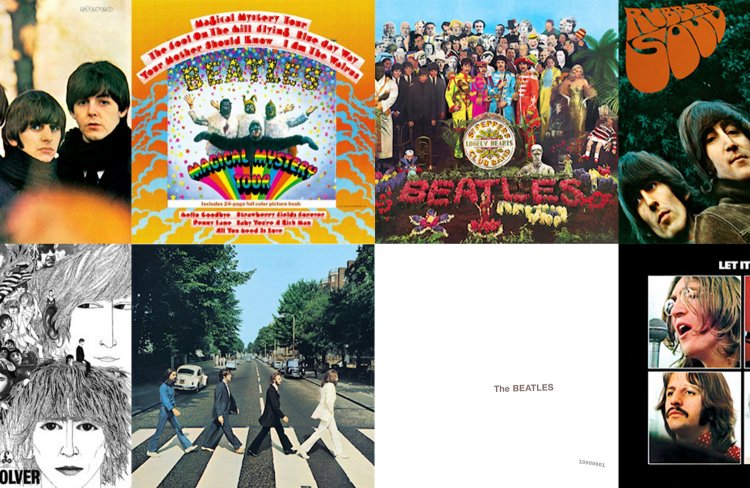

現代を代表するジャズピアニスト一人がブラッド・メルドー。あまり派手さはありませんが、音楽理論に裏付けされた高度なテクニックと、ビートルズやポール・サイモンなどをカバーするわかりやすさを併せ持つ稀有な存在です。トリオとしての最新作からビーチ・ボーイズのカバーを。ミドルテンポでリラックスムード満点ですが、終盤の盛り上がりが素晴らしい、さりげない傑作です。この曲の入った『シーモア・リーズ・ザ・コンスティチューション』を選んでくれたのは、大阪の新鋭店『BAR JAZZ』の牧慶次さん。「何も知らずになんとなく来た人に、アレ?音楽いいかも?と思ってもらえたらそれでいい。10人に一人いればいいんです」

BPM=120 おそらくこのプレイリスト中もっともウォーキング向きの曲。終盤はテンポアップします。

ビートルズのカバー「ブラック・バード」も秀逸です。BPM=120も理想的。

The Way We Were(酒井俊『四丁目の犬』2001年)

そうだ、日本には酒井俊がいたじゃないか!

日本にもこんな圧倒的に力強いジャズシンガーがいるんです。1976年「ミスティー」で歌い始め、翌年には初アルバム『SHUN』でセンセーショナルな反響を呼んだベテランですが、阪神淡路大震災の被災地から生まれた「満月の夕」(ソウルフラワーユニオン)に出会ってライフワークのように歌い続けておられます。「ジャズというジャンルで括れないのがジャズのおもしろさ」といいながらこのレコードをすすめてくれたのは、愛媛県宇和島のジャズ喫茶『鈴』の高宮守さん。「満月の夕」の決定的熱演の入ったライブ盤で、そのラストを飾るのが「THE WAY WE WERE」。映画『追憶』の主題歌でバーバラ・ストライザンドのバージョンがオリジナル、その他多くの歌手にカバーされた名曲です。きっと俊さんの素晴らしい熱唱に、途中で歩くのをやめて聴き入ってしまうでしょう。それでもいいのです。

BPM=117 これは平均値。テンポがころころ変わりますが、合わせて歩くのも楽しいし、聴くだけでもいいでしょう。

サックス3本と共演した大迫力の「満月の夕」はフリージャズのテイスト。2011年の東北関東大震災チャリティーライブより。

ディア・ロード(ジョン・コルトレーン『トランジション』1965年)

晩年のコルトレーンでクールダウンを

わずか40年の生涯を、音楽と魂の昇華に費やしたといわれる求道者・コルトレーン。そのなんだかすごい人の晩年の一枚が『トランジション』。「俺の生前は出すな」と妻にくぎを刺し、発売は死後といういわく付きの一枚ですが、これがなかなかの傑作。岩手県釜石のジャズ喫茶『タウンホール』おすすめの一枚でもあります。全3曲で「ディア・ロード」は大曲に挟まれた息抜きのような5分足らずのバラード。タイトルは優しき神の意で、どこを切っても美しく安らぎに満ちています。ところで大阪の放出にある、女性店主が営むお店も『ディア・ロード』。きっとこの曲が由来だとにらんでいます。クールダウンの意味を込めて、プレイリストの最後に入れました。

BPM=100 ゆっくりクールダウン

というわけで全10曲。もう夏も終わりですが、なんとか書き終えました。冒頭にも書きましたが、選ぶのも聞き込むのも、やってみるとなかなか大変でしたが、常に楽しい時間でした。

また、『STEREO』さんに提供していただいた自作スピーカーから出てくる音の解像度が高くフレッシュなことと言ったら! 長年使い込んでるヤマハNS1-クラシックとは180度違う傾向です。片やなんでも白日の下に晒してしまうできる若手社員、片や「まあまあそう固いこと言わないで」と言いながら場を丸め込んでしまう人生経験豊富なベテラン社員と言った感じでしょうか。

ちなみにこのスピーカーユニットはマークオーディオのフルレンジOM-MF4。ONTOMO MOOK「これならできるスピーカー工作 2020」と「これならできる特選スピーカーユニット 2020年版マークオーディオ編」の2冊を買えば、ドライバー1本で誰でも作れます。お値段わずか1万2000円弱。その値段でこれだけの音が出るんですからすごい時代になったものです。

実は新しいのが来たら、ヤマハは処分しようかと考えておりましたが、かえってベテランの味に気づいてしまって捨てられなくなり、家族の視線が痛い今日この頃です。

吉野さん、本当にお世話になりました。やっと原稿書けました。いろいろあって遅れちゃってごめんなさい!

次回はきっと10~11月の秋深まりし頃、秋の夜長バージョンをお送りしたいと思います。では皆さん、どうぞお元気で。

We Are Born To Walk!

文=武田憲人(さんたつ編集長)

協力=常田 薫(日本ジャズ地図ライター)、谷川真紀子(『日本ジャズ地図』カメラマン)