テーマ別の「電子展示会」には貴重な写真や錦絵が盛りだくさん!

日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存する日本唯一の法定納本図書館である国立国会図書館。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、3月5日から5月20日までは来館サービスが休止中ですが、ホームページ上のデータベース・コンテンツは現在も利用が可能。たとえば、「国立国会図書館デジタルコレクション」では、国立国会図書館で収集・保存している約350万点のデジタル資料を検索・閲覧できます!

ここで検索をして面白い資料を探すのもいいですが、もっとお手軽な方法は、これまで国会図書館が実施してきた「電子展示会」を活用すること。電子展示会は、国立国会図書館の貴重資料を特定のテーマでセレクトし、解説を加えて公開してきたウェブ上の展示コンテンツです。今回は、その電子展示会で見つけた写真等の資料から、特に散歩に関わりの深いものを紹介していきます!

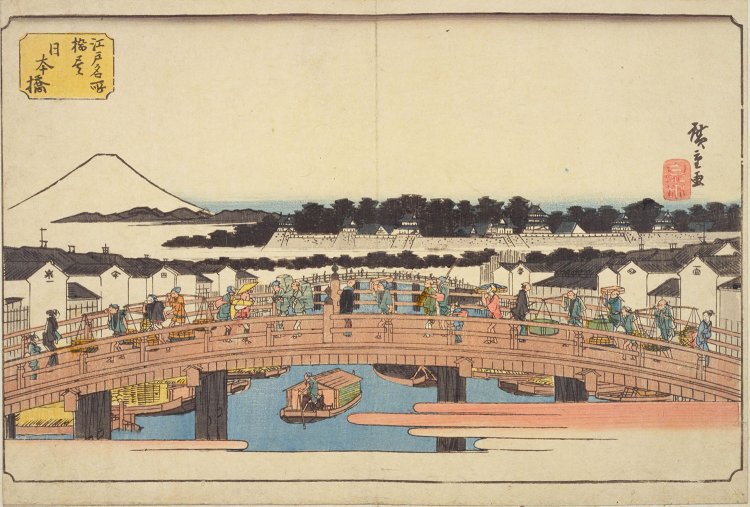

電子展示会「錦絵でたのしむ江戸の名所」

国立国会図書館のコレクションには、江戸の名所を描いた錦絵も多数。電子展示会『錦絵でたのしむ江戸の名所』では、江戸中心部の名所103か所を描いた484点の錦絵が紹介されています。また、その錦絵は「現在の地図から探す」という探し方もできるので、今の景色と見比べて楽しむこともできるのも特徴。家の近所なら散歩がてら見に行って見てもいいですし、遠方ならGoogleストリートビュー等を活用して見比べるのも楽しいです。筆者は家から自転車で行ける範囲内で、下記の錦絵と現地を見比べてきました!

牛込神楽坂之図

現在も神楽坂の坂を上った場所からJR飯田橋駅方向を見渡すと、上の錦絵と同じような景色を見ることができます。なお神楽坂沿いは、明治期に武家屋敷から町人の街へと変貌。坂道もより緩やかに改修されています。

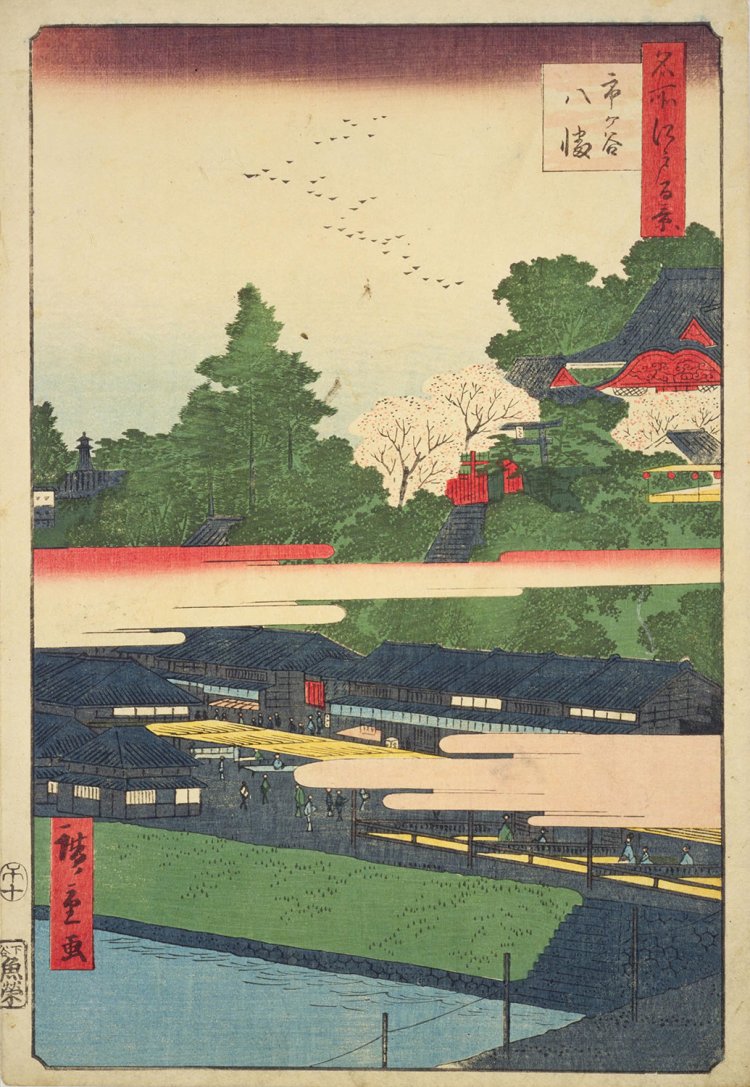

市ケ谷八幡

右上に描かれているのが、市谷亀岡八幡宮の本殿。市谷亀岡八幡宮は太田道灌が江戸城築城の際、鎌倉の鶴ヶ岡八幡宮を勧請して亀ヶ岡八幡宮として創建。市ヶ谷に移されて現名称に改称され、現在も錦絵と同じ場所に残っています。訪れたことがある方なら、「ああ、あの急坂の上にある神社か」とピンと来るでしょう。

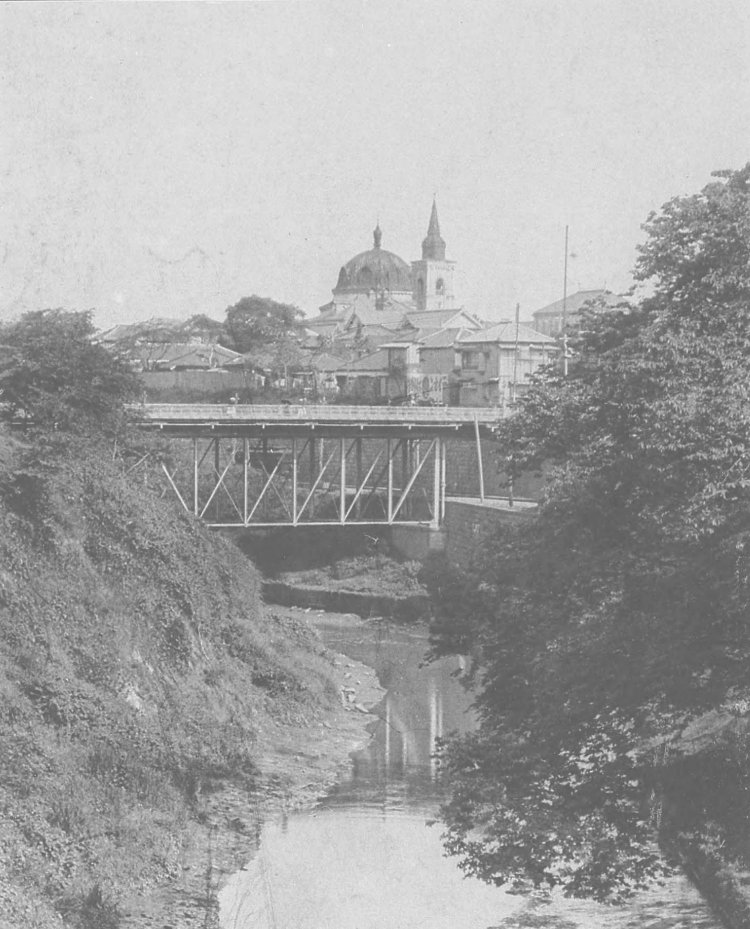

電子展示会「写真の中の明治・大正」

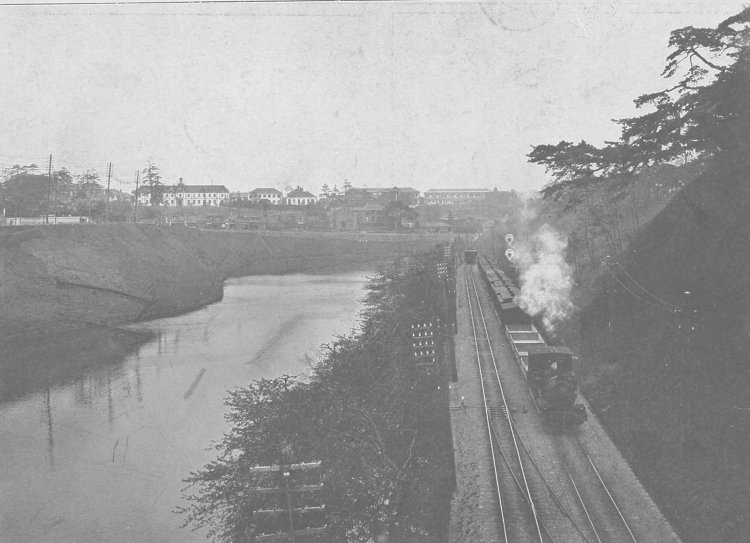

次に国立国会図書館のウェブサイトでチェックしてみたのが『写真の中の明治・大正』。当時の東京の著名な建築物・観光名所等の写真をピックアップした電子展示会で、上のお茶の水の写真のような資料的価値の高いものが多数あります。この電子展示会の写真も、現在の景色と見比べてみました。

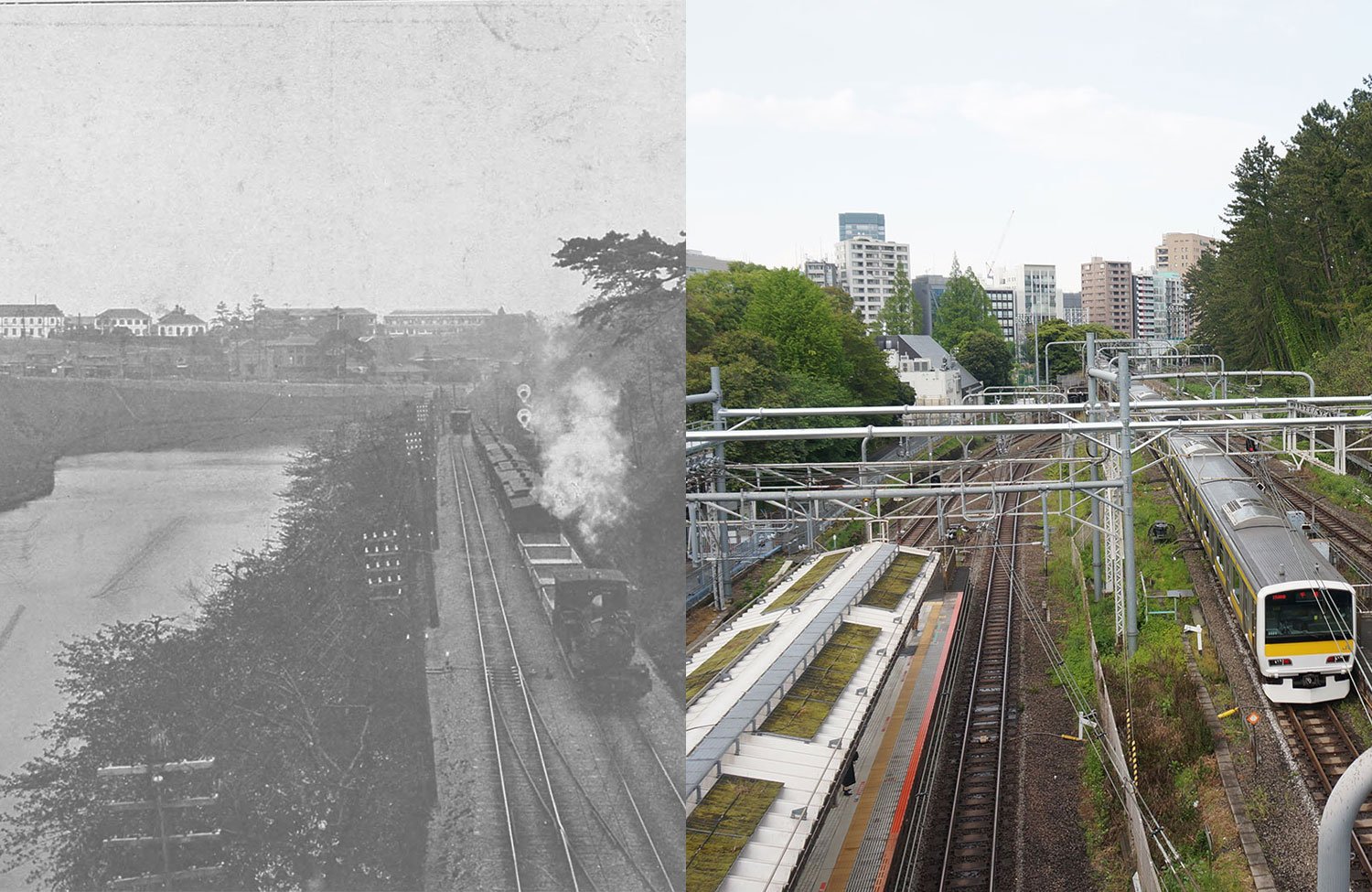

「四谷見附より市ケ谷方面を望む」

画面右側を走るのは、後に中央本線の一部となる甲武鉄道の汽車。左奥に見える建物は、現在の防衛省の位置にあった陸軍士官学校です。少し撮影場所はズレますが、同じように線路が見える付近の場所から撮影をしたところ、当時の写真と同じような雰囲気を確認できました。

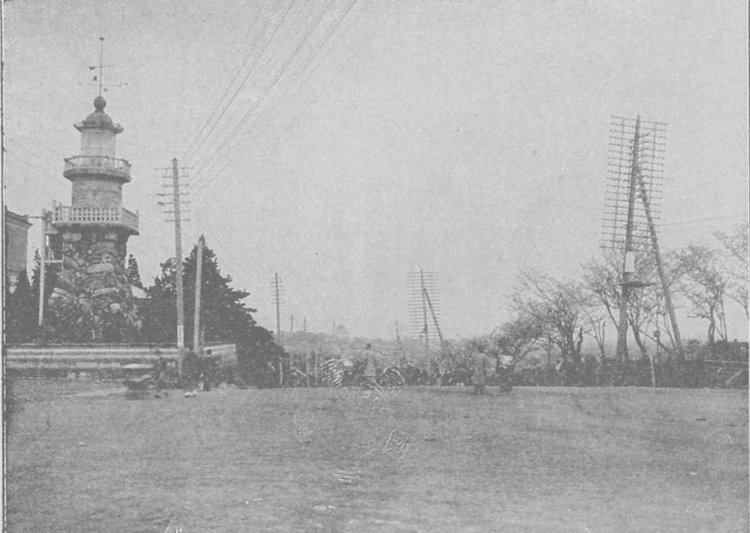

九段の常燈

次に訪れたのは千代田区九段北。上の写真の左側に写るのは、靖国神社正面の常夜灯として明治4年(1871)に建設された常灯明台(高灯籠)です。場所は現在の九段下駅から市ヶ谷方向に進んだ九段坂の上。昔は品川沖を出入りする船の目印として、東京湾からも確認ができたそうです。

現地に行って写真を撮ってみると、「昔の写真では常灯明台の先は下り坂だったのに、あれれ?上り坂になっちゃう」と違和感が。常灯明台の前にある案内板を見てみると、関東大震災後の帝都復興計画で、九段坂は勾配を緩やかにする改修工事が行われたそうで、この常灯明台も大正14年(1925)に反対側に移設されたそうです。こうやって往年からの変化が分かるのも、昔の写真と今の景色を見比べるおもしろさですね!

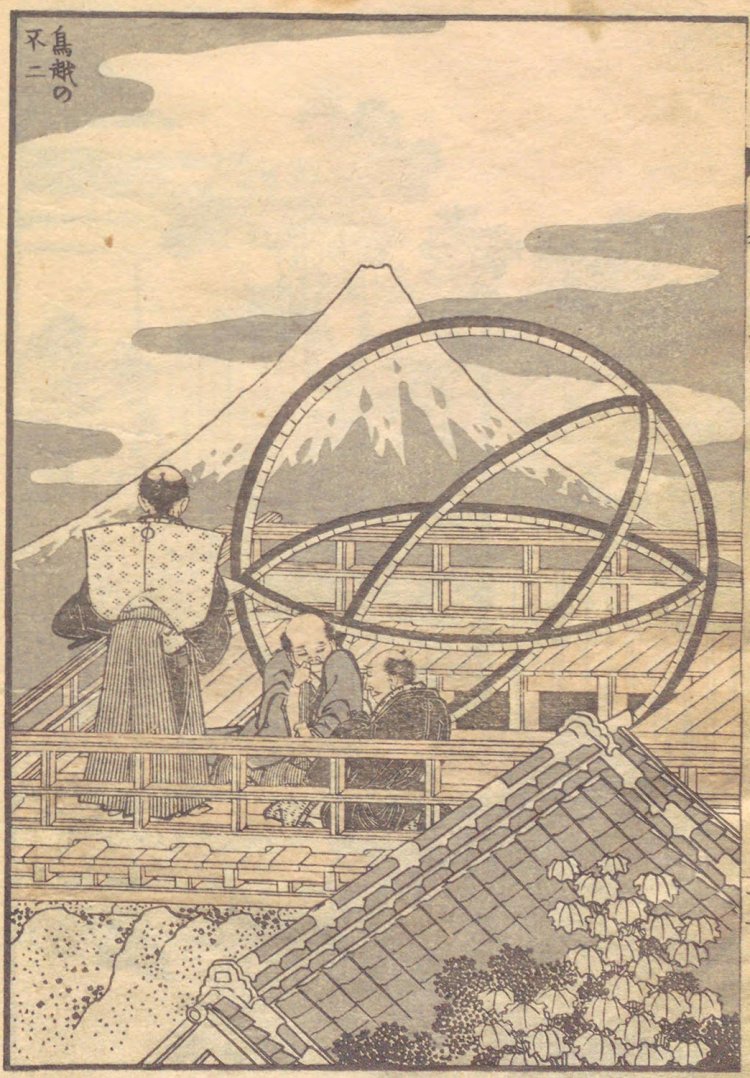

電子展示会「日本の暦」

日本の暦に関わる資料を集めた展示でも、「鳥越の不二(とりごえのふじ)」という面白い版画を見つけました。

ここで描かれているのは、現在の台東区浅草橋3丁目に天明2年(1782)に設置されていた浅草天文台。中央の球は渾天儀(こんてんぎ)という天体運行の観測器械です。この天文台の規模は、「司天台の記」という史料によると、「周囲約93.6メートル、高さ約9.3メートルの築山の上に、約5.5メートル四方の天文台が築かれ、43段の石段があった」とのこと。しかし天文台は明治2年(1869)に新政府によって廃止。今は旧跡の案内板が残るのみです。今は真っ平らな現地とこの絵を見比べると感慨深いものがあります。

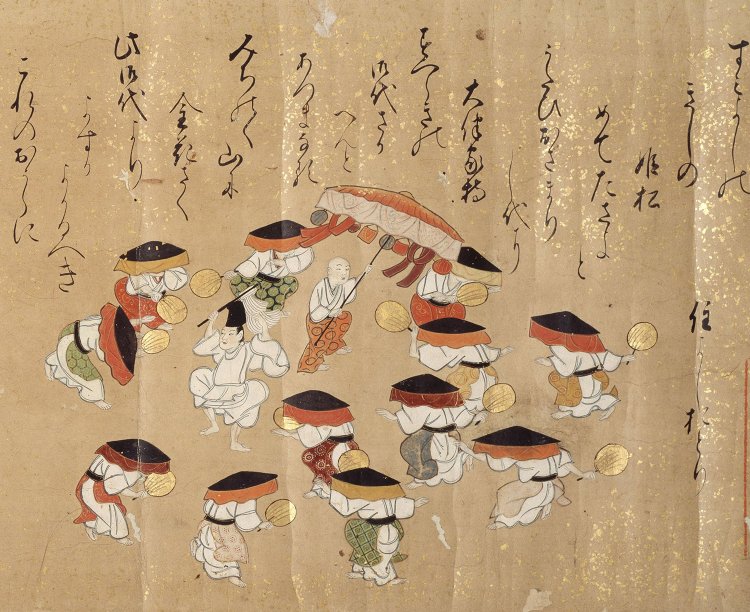

電子展示会「ディジタル貴重書展」

江戸期以前の和古書、清代以前の漢籍を紹介する展示の中に、江戸時代後期を代表する洋風画家、司馬江漢(1747-1818)による『三圍景』(みめぐりのけい)という作品も見つけました。製作年は天明3年(1783)で、本邦最初の腐蝕銅版画(エッチング)の作品です。向島の三囲神社を隅田川の川下から眺めた景色ですが、鏡に写して覗き眼鏡で鑑賞する「眼鏡絵」で描かれているため左右が逆。未発達の遠近法で川岸が弧形になっているのも特徴です。

散歩に関係ないものまで視野を広めれば、ほかにも面白い資料は沢山あります。外に出られない今は、街の歴史や文化を深堀りして、コロナ収束後の散歩にスタンバイしましょう。

文・写真=古澤誠一郎