見える人にしか見えない店

何冊か共著を出させてもらったりもしている飲み友達のライター、スズキナオさんと知り合ったのは10年ちょっと前。その頃彼は渋谷で会社員をしていた。酒に対する志向が自分と非常に似ていて、しばしば一緒に飲むようになったナオさんが、会社帰りによく寄っていると教えてくれたのが、『細雪』という大衆酒場。

繁華街のど真ん中、自分も何度も通ったことがある、京王井の頭線の改札真横という一等地にあった。しかしながら、教えてもらって初めて、「え! こんな場所にこんな渋い店ありましたっけ?」と気づくような店だった。まるで都市の雑多な風景の中に溶けこむように。自分の中に「酒場感度」のような概念があるとすれば、それはまだまだ発展途上だと思い知らされたし、そのことを実感できたのが嬉しくもあった。飲み友達はみんなその存在感をおもしろがって、「見える人にしか見えない店」なんて呼んでいた。

初めて『細雪』で飲んだ日のことはよく覚えている。あとから仕事帰りのナオさんが合流してくるというので、先にひとりで入って飲んでいることにした。まだ30代になりたてで、今よりもずっと酒場経験も浅かったので、この渋い店に入店するのにはそれなりに勇気がいった。

外と地続きのようなひび割れたコンクリートの床。モクモクと立ちこめるタバコの煙に燻されて黄色く変色した壁紙。そう広くはない店内に並ぶテーブル席は、ほぼ満席状態だ。正面奥の厨房まで行って、大将に「今はひとりで、あとでもうひとり来ます」と告げると、「う~ん、とりあえずそこに入っといて」と指示される。そことは、8人がけほどの大テーブル。厨房の目の前にあって、この街のどこにいたのか不思議になるほど典型的な飲んべえの先輩たちが、ずらりと席に着いている。要するに常連席というわけだ。ひとつだけ空いている席に通されて、いきなり7人に「若いのが来たぞ」なんて絡まれながら、肩を縮めて飲んだ。30分くらい遅れてやってきたナオさんの第一声は「パリッコさん、いきなりあの席に座る度胸、さすがですね!」だった。いや、完全なる不可抗力でした。

店員と常連、その境目のあやふやさを知る

渋谷の駅前にありながら、ものすごく安かった。「酎ハイ」が当時で290円。ジョッキがどーんとでっかく、焼酎がめちゃくちゃ濃い。ホッピーセットを頼むとおわんに入った氷とビールグラスになみなみのナカ焼酎がやってきて、2セットも頼めばベロベロになる。

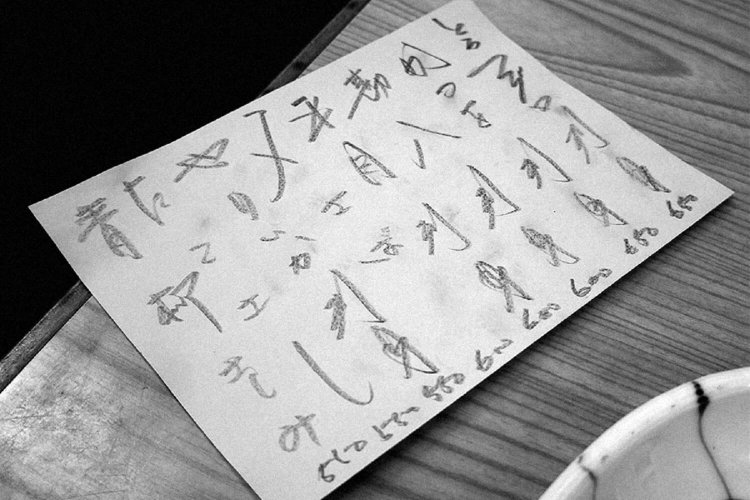

席に着くとまず、達筆な日替わり刺身メニューがやってくる。が、これは『細雪』においては高級品なので、まず注文することはなく、僕の大定番は、300円の「丸干しいわし」や350円の「肉豆腐」だった。茶色く染まった豆腐一丁と少しの肉、玉ネギが平皿に豪快に乗ってやってくる肉豆腐、『細雪』以上に雑に盛られて出てくる店を僕は知らないけど、なんだかたまらなく美味しかったんだよな。

ところでこの店に通い始めたころ、僕は普通の会社員で、酒場で頼んだつまみの写真を撮ることはただの趣味だった。今は店員さんに一言「写真を撮っていいですか?」と聞くようにしているが、当時は勝手に撮ってしまうことのほうが多かった。

『細雪』を初めて訪れた日。頼んだ肉豆腐の写真をそっと撮影すると、向かいに座っていた細身で背の高いおじさんに「ここは写真はダメだよ! 最近ネットにあることないこと書くやつがいるんだから」と注意された。僕は「すいません」と謝ると同時に「あ、この人店員だったのか」と気づいた。あらためて見てみると確かに、常連たちと楽しそうに飲んではいるけど、料理ができれば配膳を手伝い、会計の済んだ席の後片付けなどもしている。そして、いつ行ってもいる。厨房は基本、大将とそのお姉様が仕切っていて、フロア担当がこの人。3人で回している店だというのがわかった。

が、それが間違いだったと知るのは通いはじめてしばらく経ってから。ナオさんが大将に何気なく「あの店員さんはいつも飲んでるんですね」と聞いたところ、「あいつ? あいつは客だよぉ。だけどいっつも来てっからそのうち手伝い始めたんだよぉ」と、衝撃の事実を聞かされたのだそう。店への愛が高まりすぎ、客よりもむしろ店員の側に近づいてしまう常連が酒場にいることを今はよく知っているが、初めて出会ったのは間違いなくあの人だった。

カンパチ刺しの寂しいうまさ

2017年3月、大将もお姉様もご高齢になってきたことを理由に、『細雪』は閉店してしまった。僕が最後に行ったのはその1週間ほど前。この時も偶然、すでに大阪に引っ越してしまっていたナオさんが東京に来ているタイミングで、ふたりで行くことができた。写真を撮れば例のおじさんに怒られるので、あれ以来、料理や店内の写真を撮ることはなかった。だけどきっと最後のタイミングだろうと、思い切って大将に「記念に写真を撮らせてもらいたいんですけど」と聞いてみたところ、「別にいいよ」とのこと。もしかしたら撮影禁止のルールも、店を守るためにあの常連さんが勝手に決めていたことなのかもしれない。

この日はせめてもの恩返しに、高級品である「勘八刺身」を頼んだ。といってもたった600円だからみみっちいことこの上ないが、このカンパチが驚くほど新鮮で絶品。やっと40代を迎え、そろそろ『細雪』でもこういうものを頼む飲みかたをしていきたかったな……なんて、叶わぬ願いを抱いてしまい、よけいに寂しくなった。

渋谷にはもうひとつ、存在自体が奇跡ともいえる立ち飲み屋『富士屋本店』があって、後に知ってからはこの2軒こそが、僕にとっての渋谷という街そのものだった。その富士屋も2018年、駅前の大規模再開発にともない閉店してしまい、またすっかり縁の薄い街になってしまった。

だけど『細雪』は教えてくれた。自分ごときの酒場感度は、常に発展途上であると。まだ知らぬ良き酒場を探しに、またあらためて、渋谷に飲みにいってみようかな。

写真・文=パリッコ