コーヒーの品質を見極めるプロが在籍するカフェ

交通の便がよく、駅周辺の再開発によって発展し続けている北千住エリア。複数の大型商業施設が立ち並ぶ一方、駅の東西には地域に密着した昔ながらの商店街がある。かつて宿場町として栄えた下町の面影が残る住宅地としての一面も、幅広い世代に親しまれる北千住の魅力だろう。

駅の西口のすぐそばに位置する商店街、通称「きたろーど1010」を進み、十字路を右折すると『LUSH-COFFEE Roaster and Laboratory』が見えてくる。2002年に独立を回復した東南アジアの国、東ティモール民主共和国のコーヒーに特化したカフェだ。

「東ティモールは小さな国なので、小規模の農園が各自で栽培したコーヒーを、集落ごとに集めて出荷しています」そう教えてくれたのは、店長の山田朝華(やまだあさか)さん。コーヒー豆の生産は、同国の経済を支える主要産業なのだ。

「豆の品種はティピカや交配で生まれたハイブリットティモールという品種などが混ざっています。各生産者の方々の栽培のこだわりもあるため、当店のコーヒーはレテフォホ郡の“ロダン”やマウベシ郡の“レボテロ”といった集落の名前で表記しています」

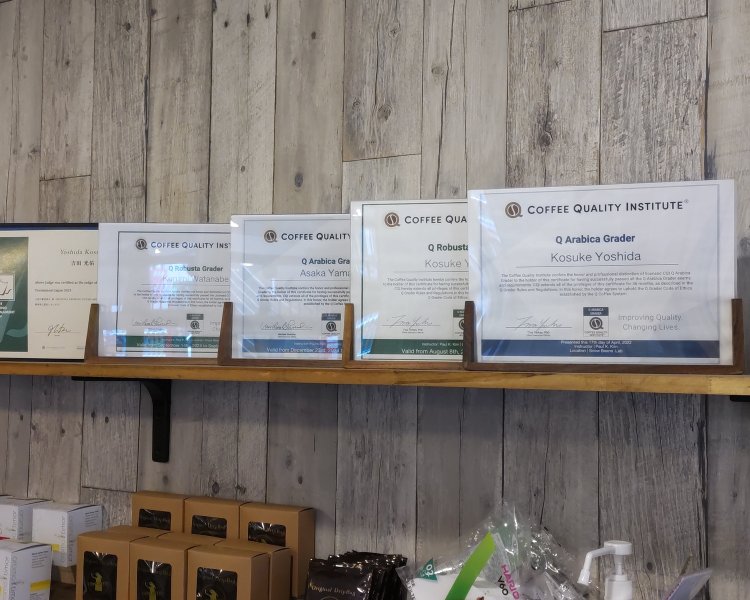

東ティモールから仕入れた豆を、店内の大きな焙煎機で自家焙煎しているのも特徴。さらに山田さんやオーナーの吉田光佑(よしだこうすけ)さんは、コーヒー品質協会(CQI)が認定する国際資格「Q Arabica Grader(キューアラビカグレーダー)」の保有者だ。

「バリスタはコーヒーを淹れたり、接客をしたりする人なんですけど、Qグレーダーはコーヒーの品質を評価し、その結果をフィードバックして、生産者と共にコーヒーを作る人。たとえば生産地に行って、その年の収穫物をテイスティングして、良し悪しを判断する。その結果によって栽培や加工の修正点や良いところを見つけ、次のコーヒー栽培に生かせるよう、協力するという仕事です」

Qアラビカグレーダーの資格を持っている人は、日本全国で約350名しかいないという。そんな難関資格の保有者が複数名在籍しているお店となれば、どんなコーヒーが飲めるのか、自ずと期待が高まる。

東ティモールコーヒーの香り高さをじっくり味わう

主なドリンクメニューは、本日のコーヒー470円やハンドドリップコーヒー650円~(豆により異なる)、エスプレッソ490円など。手作りのスイーツや焼き菓子といったフードメニューもある。

今回は山田さんイチオシのハンドドリップコーヒーと、プリン630円を注文。コーヒー豆は、東ティモールの国内品評会で1位を獲得したアイレウ県ラクロ集落のものだ。

ハンドドリップコーヒーは浅煎り、中煎り、中深煎り、深煎りの4種類を常時用意していると山田さんは言う。

「コーヒー豆は焙煎度合いや集落によって味の出方が変わります。東ティモールのウォッシュドの豆は、シトラス系のフレーバーや酸質を感じやすいのが特徴。浅煎りほどフルーツやお花系の風味を感じやすくて、深煎りになるほどナッツ系のフレーバーが強くなりますね」

豆の入荷状況によっては、浅煎り~深煎りなどのほかに精製方法が異なるコーヒーが追加されることもある。

「今回お出しするのは、アナエロビックナチュラルという珍しい精製方法の豆を浅煎りにしたものです。同じ浅煎りでも精製方法が違うだけで味の出方が変わってくるので、種類を分けてご用意しています」

コーヒー豆の精製方法には、一般的なウォッシュドプロセスと、昔ながらのナチュラルプロセスがある。前者のウォッシュドは、収穫したコーヒーの実の外皮や果肉を取り除いてから発酵、乾燥させる方法。後者のナチュラルは、収穫した実をそのまま長期間乾燥させてから皮を取り除く方法で、より果実の糖分や風味が豆に凝縮されるのだそう。

豆の計量から抽出までの作業は5分ほどで完了。精製方法はアナエロビックナチュラル、焙煎は浅煎り、産地はラクロ集落のハンドドリップコーヒーが提供された。コーヒーの容器は、マグカップではなくピッチャーとウイスキーグラスだ。

「オーナーのこだわりで、ハンドドリップはこういう形でお出ししています。ウイスキー用のグラスなのは、コーヒーの香りと味が一気に感じられるように。ピッチャーからグラスに移し替えてもらう理由は、温度が高いうちと冷めてからの味の変化を楽しんでいただくためです」

さっそくアツアツのコーヒーを口に含むと、ワインやブラックベリーを思わせる香りに満たされる。こんなにもフルーティーで華やかなコーヒーは初めてかも。まろやかな酸味と適度な苦味の余韻が残るのも心地いい。

1杯目を飲みつつ、自家製のプリンをひと口。山田さんいわく「北千住が下町ということもあって、昔ながらのかためのプリンでやっています」とのこと。卵の風味、カラメルのほろ苦さ、生クリームのミルキーな甘さが調和した、どこか懐かしい味わいだ。

ほどよく冷めてきた2杯目のコーヒーは、ベリー系の風味がやや控えめになった印象。一方で、香ばしさや酸味が鮮明に感じられ、1杯目とはまた違うスッキリとしたテイストに。コーヒーは冷めるとおいしくないという定説は、このハンドドリップコーヒーには当てはまらない。

コーヒーを通して生産者と消費者を豊かにしたい

オーナーの吉田さんが『LUSH-COFFEE Roaster and Laboratory』をオープンしたのは2021年、なんと大学3年生のとき。吉田さんのご両親が営んでいた100円ショップの一角に開いたコーヒースタンドから始まった。当時はテイクアウトがメインだったが、2024年1月の大規模改修による店舗拡大を経て、今に至る。

ところで、なぜ東ティモール専門なのか。山田さんによると、オーナーの吉田さんは小学4年生の頃からコーヒーに興味があったという。高校3年生のときに初めて東ティモールへ渡航した吉田さんは、現地のコーヒー農家を訪ね、生産者たちの熱意に触れた。

「オーナーはコーヒー産地の現場を見たときに、この国のために何かできることがないかなって思ったみたいで。日本で自分のコーヒー屋さんを持って、東ティモールという国を知ってもらいたいというのが、開業のきっかけだと聞いています」と、店長の山田さんは話す。

コーヒー豆の生産が東ティモールの主要産業とはいえ、その収穫量はブラジルやベトナムなどに比べれば決して多くない。それでも東ティモールの豆を充分に揃えられるのは、現地の生産者との強いつながりがあるからこそ。

「店名の『LUSH』には、豊かなっていう意味がありまして。コーヒーを通して生産者と消費者の両方が豊かになれるように、っていう思いが込められています」

上質なコーヒーがある豊かなひとときを消費者に提供することが、生産者の暮らしを豊かにすることにもなる。そうして生産者と消費者をつなぐことが、このお店の使命だ。

ここで東ティモールのコーヒーを飲めるのは、コーヒー生産に情熱を注ぐ農家の人々がいるおかげ。そう思うと、華やかで香り高いハンドドリップコーヒーがますます特別なものに感じられた。

取材・文・撮影=上原純