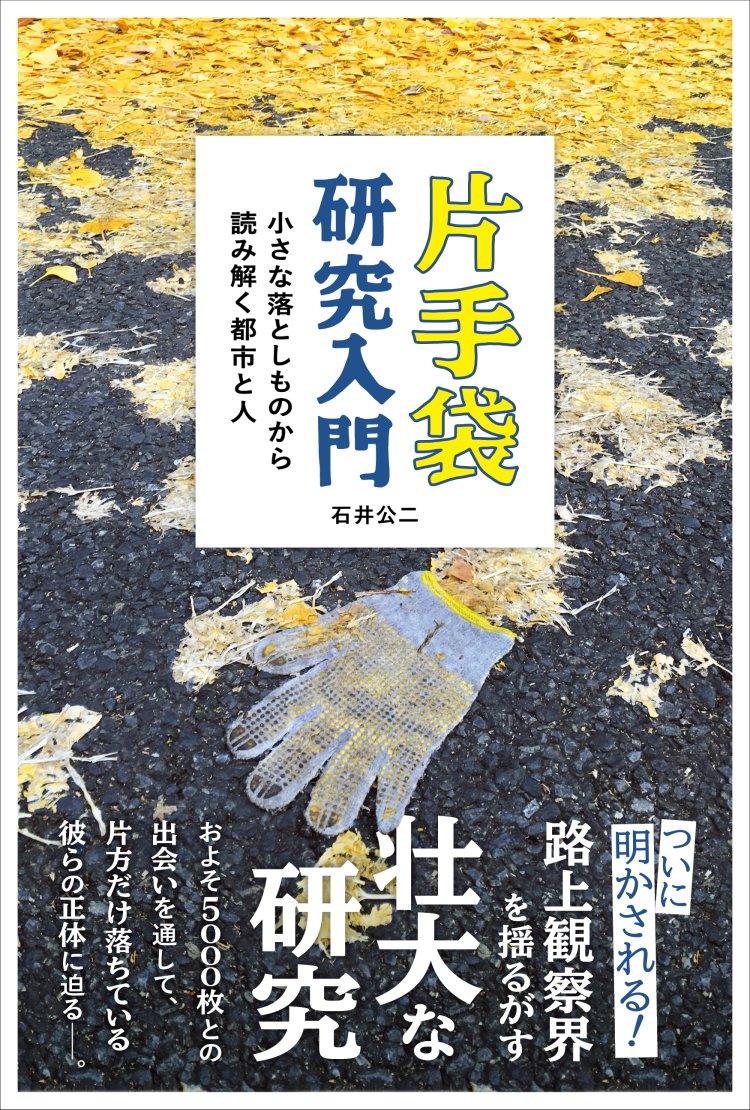

石井公二

1980年、東京生まれ。片手袋研究家。街に片方だけ落ちている手袋を「片手袋」と名付け、研究を続けている。成果は文章やメディア出演などを通じて発表。現在までに5000枚以上の片手袋を撮影。研究生活は20年目に突入している。著書に『片手袋研究入門』(実業之日本社)。

デジタルとアナログの組み合わせ

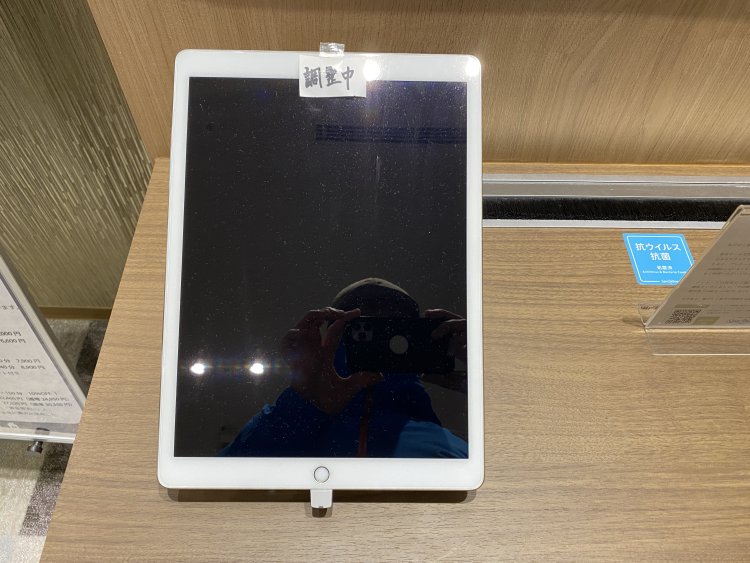

「数年前、地下鉄駅で使われていないデジタルサイネージが目に留まったんです。

コロナ禍でダイヤが乱れてサイネージが意味をなさなくなったのかなと注目していたら、時折、真っ暗なサイネージに紙が貼られていることに気づきました。

よくよく見ると、そこには『調整中』の文字。

デジタルなものにアナログな紙が貼られているというギャップや、書体や色、貼り方などの微妙な違いが面白いなと思って、見かけると撮るようになりました」

「調整中」という前向きな響き

過去3年間で石井さんが撮影した「調整中」は、約140枚。ひとくちに調整中を示す貼り紙と言っても、さまざまなタイプがある。

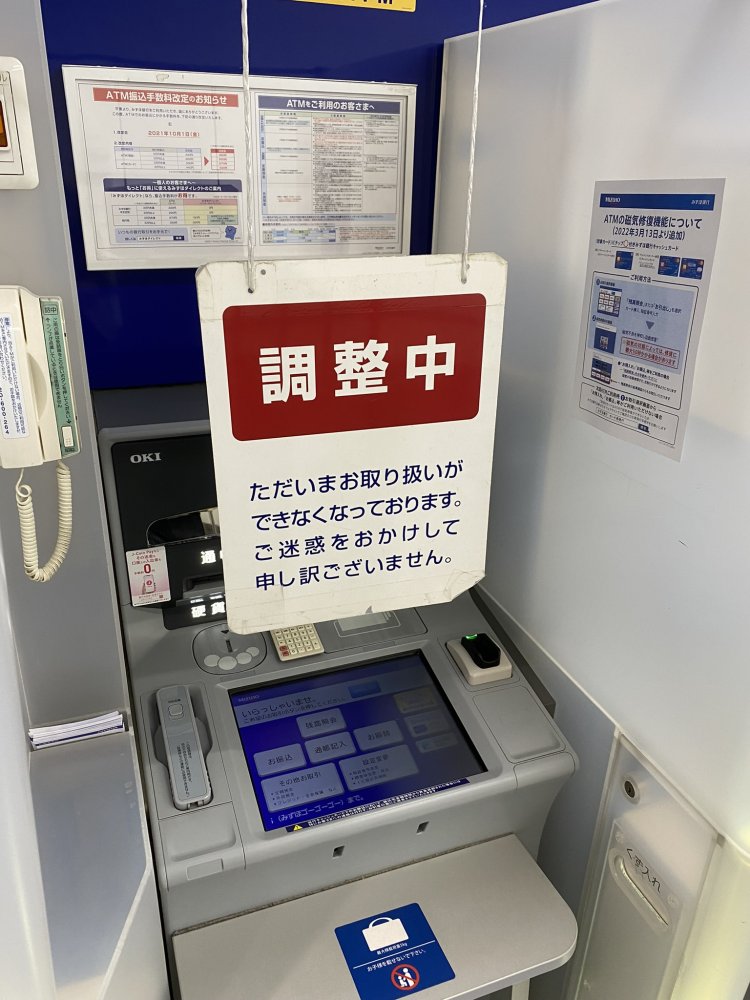

「大きく分類すると『緊急対応型』と『想定内型』に分けられます。緊急対応型は分かりやすく言うと、手書き。今まさに不具合が起こったという緊急性を感じます。

一方、想定内型は布や看板などに予め印刷されたタイプ。調整することを前提に作られています。『必ず不具合は起こるもの』という姿勢が垣間見えます」

東京だけでなく、名古屋や京都、広島、沖縄といった都市で発見したことも。

駅のサイネージや券売機、空港、銀行、病院の自動精算機……さまざまな原因で起こる不具合を力強くカバーする「調整中」の3文字の汎用性は高い。

「見ていくうちに、『調整中』というフレーズ自体にひかれるようになりました。

例えば『稼働停止』や『故障中』だと、回復の見込みがなく絶望的な感じがしますよね。

一方『調整中』は、不具合に対処しながら前進している様子が伝わる、角が立たない言い方です」

「焼肉屋でロースターの横に手書きの『調整中』が貼られていたこともありました。

そのへんの紙に『調整中』と書いて貼ったということは、日本人の中にかなり浸透している言葉でもあるんじゃないでしょうか」

人も都市も「調整中」

石井さんが「調整中」を撮るようになったのは、持病の治療で定期的に通院していた時期でもある。

「調整中」という言葉に、自身の境遇が重なったという。

「病院で支払いのために並んでいたら、窓口に『調整中』が貼られていたんです。今ここにいる人たちはみな調整中だよなと、思わず親近感が湧きました。

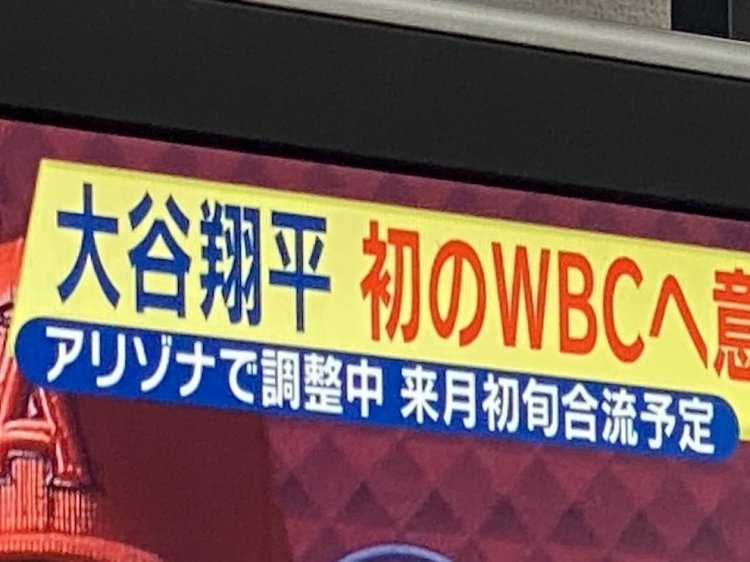

ある時テレビで“大谷翔平選手がアリゾナで調整中”というニュースが報じられていました。大谷選手ですら不具合があるんだから人間みな調整中なのは当たり前です」

人と同じように都市も調整中。隅々までデジタル化が進んだように見えても、どうしようもできない部分があると可視化される。

「多分、人間まだそんなに操れていないんですよ、いろんなことを。結局紙に書いて貼るしかない、みたいな部分は残り続ける。

例えば僕は方向音痴なので、渋谷駅に行くといつも迷ってイライラしてしまうんですが、人と同じように渋谷も『調整中』だとすると、ちょっと許せるような気がします。

この世に完成形はなく、すべて過程であるということを『調整中』の3文字が思い出させてくれる。

『調整中』を通して、他者や都市の事情により思いをはせられるようになりました」

石井さんは、街なかで見かける片方だけの手袋「片手袋」を長年研究し続ける片手袋研究家でもある。片手袋と調整中。共通点はあるのだろうか。

「背後に人や物語が見えてくるものに、よりひかれますね。

それは根底に『人がわからない』ということがあるようにも思います。

何か一つの見方を得ると、何もない壁に足場ができていくように、人や都市を理解する上での手がかりを得るように思うんです。

そうやってさまざまな足場を上っていって、他者や都市の複雑さを理解し、自分の肯定にもたどり着きたいと思いますね」

※記事内の写真はすべて石井公二さん提供

取材・構成=村田あやこ

『散歩の達人』2025年3月号より