小泉 凡 Koizumi Bon

『小泉八雲記念館』館長・『焼津小泉八雲記念館』名誉館長・島根県立大学短期大学部名誉教授。1961年東京生まれ。成城大学・同大学院で民俗学を専攻後、1987年に松江へ赴任。妖怪、怪談を切り口に、文化資源を発掘し観光・文化創造に生かす実践活動や、小泉八雲の「オープン・マインド」を社会に活かすプロジェクトを世界のゆかりの地で展開する。一連の活動が評価され、2022年度全国日本学士会アカデミア賞を受賞。主著に『民俗学者・小泉八雲』『怪談四代記―八雲のいたずら』『小泉八雲と妖怪』ほか。『小泉八雲の怪談づくし』監修・解説(画〈怪談〉・渡辺亮、編集・小泉八雲記念館)。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)曾孫、日本ペンクラブ会員。

代表作『怪談』を執筆した大久保の地

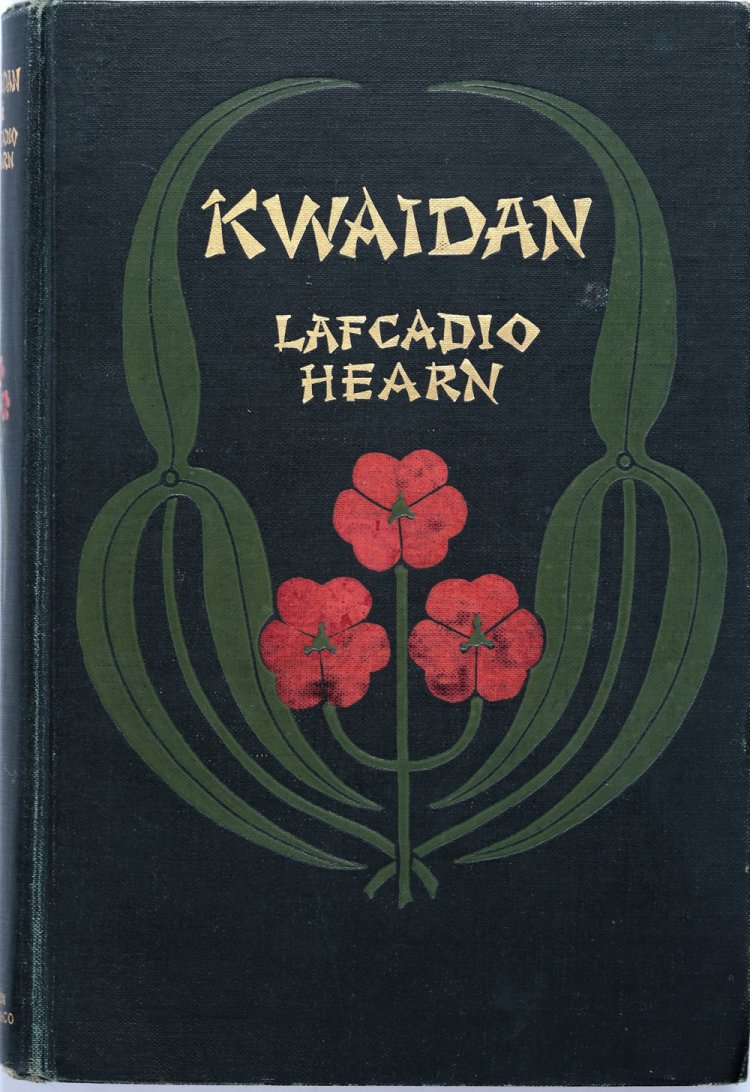

2024年は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン/1850-1904)の没後120年、代表作『怪談』出版から120年を迎える。

『怪談』には、15篇の再話物語(*1)、2篇のエッセイ(「ひまわり」「蓬莱」)、さらに「虫の研究」(「蝶」「蚊」「蟻」)が収録されている。超自然をテーマとする再話文学を通して「怪奇と恐怖の美」「愛情」「知恵」「慈悲」「勇気」「愛憎」など日本人の機微を描出し、平易な言葉、達意な文体で読者に届けた。「虫の研究」も含め、「かそけきもの」の声音に寄り添い、人間中心主義に疑問を投げかけた。人と自然、生者と死者、現実世界と超自然の世界をつなぐ八雲の怪談文学は、イヌイット語、カタルーニャ語などマイノリティの言語にも翻訳されている。

『怪談』は、東京・大久保の自宅で執筆された。その場所は現在の新宿区立大久保小学校のあたりで、学校の前は新宿区立小泉八雲記念公園となっている。怪談文学の大半は、妻セツが、古書店で見出した近世末期や明治初期の怪談・奇談集の中から八雲が好みそうな話を選んで読み込み、本を見ずに夫に語った。セツは、八雲の怪談文学創作の最大の功労者で、八雲も「世界で一番良きママさん」と感謝を忘れなかった。セツは2025年秋に始まるNHKの朝ドラ『ばけばけ』で主人公のモデルになることが決まった。

*1 伝承や民話が独自の視点で語り直された文学作品。

その頃の八雲は、日中は大学で英文学を教え、その前後に息子への3時間のホームスクーリング、夕食後に手紙の返信や執筆という日常で、多忙を極めていた。散歩は、そんな八雲の何よりの気分転換と思索のための大切な時間だった。隻眼で強度の近視だった八雲だが、眼鏡もかけずに速足でかなりの距離を歩いていた。

思索にふけるあまり、市電が通るのを気づかず、赤ちゃんをおぶった女性から「異人さん!」と叫ばれて後ずさりし、間一髪で助かったことも。しばしば散歩に同行した長男一雄は、それは散歩ではなく「遠足」だと感じた。じっさい、当時は「散歩」という言葉が普遍ではなく、道で知人に会うと「運動ですか」と声をかけられたという。

千駄ヶ谷の奥を散歩していたとき、ひとりの書生が八雲に近寄り、英語で「どこから」と聞いてきたので、八雲は「大久保」と答えた。「あなたの国は?」と問われると「日本」と答えた。不思議に思った書生は大久保の自宅までついてきて「小泉八雲」という表札をみて喜んだというエピソードもある。

時にはセツも一緒に。都心から遠ざかる散歩

セツと一緒に散歩することも時々あった。八雲と一雄が中野の新井薬師や堀之内の妙法寺まで散歩に出るような時、セツは時間を見計らってあとから人力車で追いかけ、現地で合流して団子や海苔巻きを食べて帰るという具合だった。

八雲はセツと一雄、書生を伴い、人力車で新橋の壺屋洋食店や上野の精養軒(*2)に食事に行くことも楽しみにしていた。その際、帰路に博品館(*3)に立ち寄り一雄に玩具を買い与えたという。こよなく日本を愛した八雲だったが、一番の好物はステーキで、外食の際にもいつもステーキを注文した。ある時、八雲が注文したボルドーの赤ワインを一雄がねだり、「舐めるだけ」という約束で口をつけさせたところ、ごくごくと飲み干して真っ赤な顔になり両親を困惑させるできごともあった。

*2 明治9年(1876)創業の『上野精養軒』。

*3 現在の「博品館」の前身、明治32年(1899)創業の「帝国博品館勧工場」。

市ヶ谷の富久町時代は、借家の背後に自證院円融寺があった。本堂が節目の多い木曽の檜(ひのき)材で建てられていたことから、「瘤寺(こぶでら)」と呼ばれた。境内は広大な面積をもち、松、杉、椎(しい)、樫(かし)、欅(けやき)、檜などの老樹が日を遮り、根方には熊笹や薄(すすき)などが生い茂っていた。梟(ふくろう)や鴉(からす)の巣もあり、雪の降る日には野兎が飛び出した。八雲はそんな瘤寺の山を愛し、山門が開いているときには自由に逍遥することを許されていた。

明治35年(1902)3月に大久保に引っ越してからも、散歩のときは、自然と静けさを求め、たいていは都心から遠ざかる方向へ足を向けた。落合、雑司ヶ谷、代々幡、新井薬師、堀之内のお祖師様(妙法寺)などへよく出かけた。当時(明治30年代)の落合は清水が湧く井戸をもつ茅葺農家が多く、水をもらいに立ち寄る農家のご主人やおかみさんと懇意になっていたという。そんな牧歌的な景観を破る、火葬場の殺風景な赤煉瓦の煙突を指さして、「もうじき私、煙となって出るところです」と、八雲は自らの死を予兆していた。

雑司ヶ谷の鬼子母神も好んで訪れる場所で、一雄はいつも武蔵野の薄の穂でつくられたみみずくを買ってもらった。鳥の声を楽しみ、面影橋という橋の名に思いをはせた。高野山に憧れ、静かな山寺に眠りたいと欲していた八雲は、けっきょく淋しさが感じられる大好きな雑司ヶ谷の共同墓地に眠ることになった。

周縁性を帯びた土地で紡がれた作品たち

高田馬場を散歩していたある日のこと、八雲は大輪の向日葵(ひまわり)をみつけた。それは45年前のアイルランド時代の記憶を蘇えらせた。伯母キャサリンが住む、アイルランド西部メイヨ州コング村で従兄弟のロバートと妖精の輪を探して遊んでいたときのこと、森の中から奇妙な竪琴弾きが現れ、1曲の伝統音楽を奏でた。八雲は異界の住人のような竪琴弾きの男におびえ、そのだみ声に嫌悪さえ感じたのだが、いつしかその曲に魅せられていった。その歌詞の中に「夕日見おくる向日葵の……」とある。思い起こせば、幼年時代の異郷訪問体験とでも感じたのだろうか。そんな高田馬場への散歩から、「ひまわり」という回想録が生まれ、『怪談』に収められた。

作品中には思い出の場所をウェールズの丘としているが、じっさいにはアイルランドでの体験談。考えてみれば、妖精の国アイルランドで、乳母キャサリン・コステロの語る妖精譚や怪談に耳傾け、妖精の輪を探す至福の時間が、怪談文学への関心の原点となっていたのだ。

新宿は言うまでもなく江戸の出入り口。八雲も歩いた青梅街道にかかる淀橋には、嫁入り行列が通ってはならぬというタブーが中野長者の怖いお話とともに伝わる。八雲が「耳なし芳一」を執筆していた時、大久保の自宅の庭の笹の葉擦れの音に、壇ノ浦の波の音や平家滅亡の気配を感じていた。壇ノ浦は本州の隅、新宿は江戸の隅。いずれも八雲が好む周縁性を帯びた土地である。

江戸の内側からみれば、新宿の外側は異界のような場所であったのかもしれない。そんな場の力を得て八雲の『怪談』は紡がれたのだった。

【参考文献】

小泉節子「思い出の記」

小泉一雄「父『八雲』を憶う」

小泉凡『怪談四代記―八雲のいたずら』

文=小泉 凡